富甲一方的杨家

驱车沿沁河逆流而行,过和川、唐城二镇,有一个三岔路口,左边那条路是通往矿区和安泽林场的公路,而下庄村是到林场的必经之路。在这里,远远地就可看见一处漂亮的古建筑。

古建筑群依山傍水,坐北朝南,是一座三进式院落,东边的院子住着一户付姓人家。中间的院落是一个标准的四合院,南房门前两米处有一个从石岩中凿开的菜窖,北房是后盖的,略显现代气息,院子里疯长的野草证明这里已很久没人光顾了。

84岁的付生牛与几位村民靠在南房旁晒着太阳唠嗑。他们介绍,这个院落的主人早先姓杨。据村里有一个杨姓本家介绍,院子真正的主人杨老六、杨老七的后代有的在运城、有的在霍州辛置,前些年他们还回到村里看了先祖故居,并拍摄了影像资料,留作纪念。

花甲之年的杨庆明是村中杨姓后代。“儿女们都到外地打工去了,家里只有老两口守着。”在一座现代平房农家院晾晒玉米的杨庆明与老伴说道。

“杨家七兄弟是一大家子的排行,老六和老七是亲兄弟,祖辈都是农民。”杨庆明说,家中的故事他也没有记下多少。爷爷那一辈是“树”字辈,父亲那一辈是“文”字辈。爷爷们是什么模样?那时也没有照片,脑子里没有印象,六爷的儿子杨文静,七爷的儿子杨文喜只是解放后回村里见过面。杨文静于1947年参加了中国人民解放军,后来转业到运城。杨文喜是一名志愿军战士,从朝鲜回国后到了云南,后来从云南回到故乡,落户到古县。家里的事分工明确,管事的是五爷和六爷,管账的是杨树兴(音)爷爷,爷爷辈们为了耕种需要,还在附近的三交村修建了一座院子。

饱经沧桑的北房

杨庆明带着记者参观了杨家祖先留下的故居。进门左边的房子是长工的住房,大门旁边的是马厩,大门的横梁上有字。踩着淘汰了的平板车,爬上大门的阁楼,可看见“XX吉时上梁”等字样。

杨庆明指着一口井说,这是六爷的杰作,当年六爷雇石匠,在头道院北的山根底下硬用蚂蚁啃骨头的精神开凿了一口水井,减少了从下游河中挑水的烦恼,100多年过去了,井水依然甘甜。二道门上漂亮的砖雕让人惊叹不已,门上的横梁清楚记录了整个建筑于民国十五年二月完成(1926年),木工、石匠是晋城市高平人。

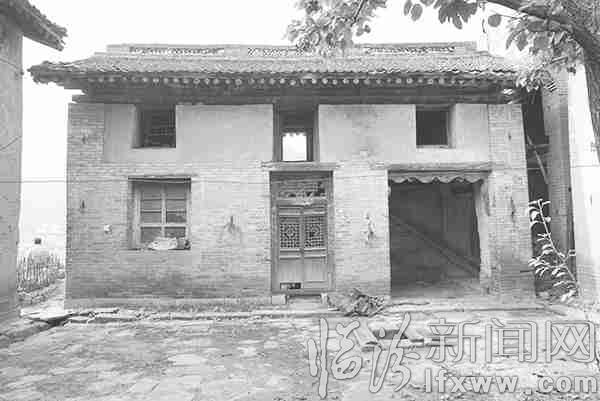

“这个大院才是杨家大院的中心,北房是相当雄伟的二层砖木结构,房子里边有通往后山的地道。抗日战争时期,太岳军区八路军供给处就驻扎在这里。”杨庆明介绍,电线、粮食、手榴弹、炸药等物资的分配就是从这里送到前线抗日战士手中。那时除了兵荒马乱,还有匪患,有一天晚上,土匪包围了大院,由于墙高院大,土匪一时半会也进不了院,七爷就拿了一枚手榴弹,从地道跑到后山,将手榴弹投到山沟,伴随着爆炸声,土匪灰溜溜地走了。

站在北房原有的石基上,杨庆明说:北房是日本鬼子烧毁的,具体哪一年也记不清了。父辈们说,那一年村里来了许多鬼子,村民都外出躲藏,恼羞成怒的鬼子便在村子里放火。也可能鬼子得到情报,这里是八路军后勤部门所在地才来的。”

杨家大院始建的具体年代已无从考证,但可以肯定的是,这里作为八路军的后勤部门驻扎地,源源不断地将物资、弹药运往前方,凝聚着老区人民乐于奉献、支援抗战的精神。

记者 王隰斌

责任编辑:张茜