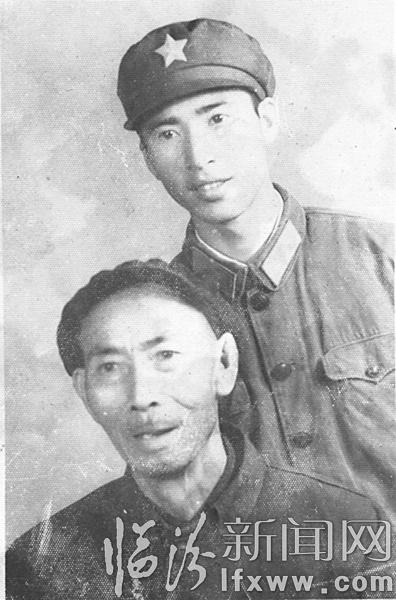

老红军谢宝金和侄子谢林贵

临汾新闻网讯 1936年6月间,中央红军向终年积雪、气候变化无常的大雪山——夹金山进发,挑战他们从未经历的极度严寒。由于海拔不断升高,空气越来越稀薄,加之持续不断的疲惫和饥饿,一个个战士永远留在了雪地中。任狂风咆哮,任大雪肆虐,只见一个“大个子”背着足足有70公斤重的大箱子,迈着坚定的步伐,艰难地向前攀登……

北京卫视播出的纪录片《红军不怕远征难——冰锋》,还原了红军爬雪山遇到的艰难险阻。当片中出现那个负重前行的“大个子”时,电视机前的刘志东顿时泪流满面,因为那个“大个子”是他的小姥爷。为了完成首长交付的任务,他小姥爷像保护生命一样保护着那台沉重的手摇发电机,确保中革军委和红军各部的通讯联系。

“毛泽民推荐小姥爷去参军”

“谢宝金是我姥爷的亲弟弟,我叫他小姥爷。他终身未娶,将一生奉献给了革命事业。他在世时,非常疼爱我们这些小辈,常常跟我们说起红军长征的故事,让我们牢记这段不可遗忘的英雄岁月,传承和发扬红军精神。”日前,记者在临汾市好运来文化传播有限公司见到了57岁的刘志东,他对小姥爷谢宝金曾经的传奇经历非常熟悉。

江西省赣州市于都县是长征出发地,也是谢宝金的老家。1932年,34岁的谢宝金在中华苏维埃钨砂总公司担任矿工。他个头有1米9,力气出奇得大,对待工作更是任劳任怨、勤勤恳恳。这一切被总经理毛泽民看在眼里,因此推荐他加入红军,随之将他安排在中革军委情报部技术股,负责管理使用中革军委唯一的手摇发电机。

这台发电机是红军在反围剿斗争中用生命和鲜血换来的,具有非同一般的意义。“发电机将近70公斤重,一般需要两三个成年男人才能摇得动。但是,小姥爷块头大,一个人就能对付。听说,他在老家种田时能挑300多斤粮食,还被称作‘大力神’。”刘志东说,“小姥爷尽职尽责,不仅保管着发电机,还努力学习相关的使用和修理知识。当发电机出现小故障时,他都能‘手到病除’。”

据刘志东回忆,小姥爷在世时曾反复提到首长对他的一句嘱托。那是1934年10月上旬,中央红军准备进行战略转移。出发前,一位首长对谢宝金说:“这些设备是中革军委和毛泽东同志的‘耳朵’和‘眼睛’,你要确保万无一失。”谢宝金对此牢记于心,并拍着胸脯表态:“首长请放心,我一定会像保护自己的生命一样来保护它们。”

随后,谢宝金背负着沉甸甸的嘱托,跟随毛泽东、朱德、周恩来踏上了漫漫长征路。

“一个人背着它,也要走完长征”

中革军委仅有一台发报机和一台发电机,如果保护不好它们就无法打胜仗,因此派出了一支128人的加强连来保护这些设备。起初,有时是八个人轮着抬发电机走,有时是谢宝金一个人背着发电机前行。但是,长征途中前有堵敌、后有追兵,头顶还有飞机轰炸,谢宝金的战友一个个倒下了。过雪山时,他红着眼睛说:“就是剩下我一人,也要背着它走到底!”

“中央红军以南方人为多,别说爬雪山了,就连雪都没见过。海拔4000多米高的夹金山山峦起伏,狂风夹杂着大片的雪花翻卷,战士一旦倒下去就再也起不来了,冻僵之后便顺着冰崖滑下去,连遗体都找不回来。小姥爷当时穿着比较单薄的衣服,草鞋早已破烂,脚也冻得没有任何知觉。”说到这儿,刘志东湿了眼眶,“当寒冷、饥饿、疲惫一同袭来,小姥爷一个劲儿告诉自己,行军打仗少不了自己背上的发电机,千万不能在这个时刻倒下。”

谢宝金怀揣这样的信念,闯过了一道道“鬼门关”。但是,过草地时,面对深不可测的沼泽地,他却犯了难:体重轻盈的战士都容易陷进去,更别说人高马大的自己了,何况还背着70公斤的发电机。情急之下,他用绳子将小竹子编成一个小竹排,将发电机放在上面拖着走。没想到这个办法还真管用,他将发电机送到安全地带后,又返回去营救了多位战友。

谢宝金凭着超人的毅力克服重重困难,哪怕是翻山越岭,也从来没有掉过队,一路将发电机背到了延安。这台发电机从烽火中“走”来,支撑着整个长征的发报机、收报机供电。在3万人参加的庆祝大会上,毛主席称赞谢宝金:“长征路上,不少红军战士扔了东西,而谢宝金一样不少,他是一个‘长征模范’。”

“红军精神,一辈子不能丢”

虽然有“长征模范”的荣誉,但谢宝金始终保持着低调与谦逊。1952年,他因身体原因,从北京总参转业回到了家乡于都。临行前,毛主席还再三叮嘱他:“你们这些人是共产党人的种子,回地方去生根开花结果。”

回到家乡后,谢宝金被安排到食品收购站工作。“每天,小姥爷负责把收上来的牛皮剥干净。这个活儿又脏又腥又累,一到夏天,牛皮臭气熏天、苍蝇成堆。有人看不过去,提议给他换个岗位,但小姥爷直接回绝,说别人能干,他咋不能干。他一干就是几十年,一直干到了76岁。”小姥爷的“倔脾气”令刘志东记忆深刻,国家给的红军补贴,他也拒不接受。在他心里,一直记得毛主席说过的‘自力更生’。”

谢宝金任劳任怨,时时把吃苦放在先,生了病也不愿麻烦政府。1976年,刘志东的表哥陪伴谢宝金去北京看病。看完病以后,谢宝金提议去中国军事博物馆转一转。在那里,他见到了自己的“老战友”——那台已成珍贵文物的老发电机。他激动地冲过去,流着眼泪说:“当年是我背着它从中央苏区走到延安的,它就像我的儿子一样亲啊!”

“我表哥说,当时,博物馆的工作人员都惊呆了,慌忙搬了把椅子让他坐下,静静地听他讲述他与发电机的故事。过去,小姥爷总跟我们说长征的经历,但讲得大多是别人的英雄壮举,对自己所作的贡献很少提及。”刘志东说,从那一天起,家人才对小姥爷的经历有了清晰地了解。

“作为红军后代,我们不能给他丢人”

上世纪50年代末,谢宝金还干了一件大事。为了方便家乡人民出行,他回到岭背镇谢屋村,组织村民修了一座木桥。上世纪80年代,已离休的谢宝金拖着病体,又主持把原先的木桥升级为水泥桥。但是,这座水泥桥在2015年10月被大水冲垮,以致彻底毁坏,村民出行一时成难。

谢宝金已经过世,修桥的任务就落在了刘志东的舅舅身上。“舅舅四处奔波筹钱修桥,并承诺如果有个人愿意免息借钱给他修桥,他愿意承担3年还清的偿还责任。听说此事以后,我毫不犹豫地捐出了一万元。最终,在舅舅的号召下,社会爱心人士筹资重新修复了这座桥,村民的出行又恢复了。”刘志东说,舅舅将这座桥命名为“红军桥”,为的是弘扬长征精神,希望子孙后代能够全心全意为人民服务。

在刘志东的办公室里,有一张大照片格外引人注目。照片中,一位战功卓著的老将军赠予他两幅题词,一幅为“红军后代,诚信为本”,一幅为“刘志东正气”,这也是广大群众对他当好红军后代、永葆军人本色先进事迹的肯定和褒奖。

“我上小学时,小姥爷常常被请到我们当地的学校来进行爱国主义教育,主要给学生们讲述长征故事,激励学生们继承和发扬红军艰苦卓绝的精神。受他影响,我们家族共有十六人先后走入军营,也促使我在军营里快速成长。从小姥爷身上,我学到了太多太多,让我受益终生。”刘志东感慨,小姥爷的传奇经历深深地刻在他的脑海中,红军精神正是“戎装在身是好汉,下岗创业志更坚”的原动力。

由部队干部转业到临汾食品公司,成为一名普通职工,刘志东服从组织安排,没有任何怨言。因公司效益不佳,他又赶上了下岗的浪潮,开始了艰难的创业。创业十来年,他始终把小姥爷当做学习的楷模,克服了难以想象的困难,把自己的企业办成了集产品加工、经营销售为一体的华北地区最大的礼品公司。

刘志东本着为政府分忧的宗旨,他的企业尽可能地安置一定数量的复转军人、待业军嫂、残疾人、劳改释放人员、下岗工人等。虽然他的公司主营小礼品,一件只有5厘、一角钱的赚头,但他一直热衷于社会公益事业,竭尽所能地回报社会,收获了诸多的奖励与荣誉。

“在长征路上,小姥爷坚定、乐观、不畏艰难,最终走向胜利的终点。他的精神时时鼓舞着我,也时时告诫着我,自己的所作所为,一定要对得起红军后代的称号。”刘志东满怀深情地说,“每个人的一生就像一条长征路,不知道能走多远,不知道会遇到哪些困难。但是,只要将长征精神铭记于心,就不会惧怕前方的艰难险阻。”

记者 李静 苏亚兵

责任编辑:实习生王楠