临汾新闻网讯 书法是一场无尽的修行,只有拥有纯粹的灵魂,才能臻于艺术的至境。贾双平笔触宣纸,便心无旁骛。他于起笔、落笔间洗澈尘世的浮躁,回归“心画”本体,追寻“物我两忘”的精神境界。

贾双平,1972年出生于洪洞,现为中国书法家协会会员、中国楹联学会会员、山西省书法家协会理事、山西省美术家协会理事、山西省楹联艺术家协会理事、临汾市政协常委、临汾市青联常委、临汾市佛协常务理事、临汾市文学艺术界联合会副秘书长、临汾市书法家协会副主席兼秘书长。

临帖尊古 对话先贤

贾双平寄情书法数十载,以草书、隶书见长。他认为,研习书法没有捷径可走,练字不练帖是在重复错误。学书者必须从规矩入手,沉心静气临帖,才可由浅入深、循序渐进,练就一手好字。

松雪道人赵孟頫说:临书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益。”贾双平沿着先贤的足迹找寻自己的方向,他从碑帖中提炼用笔的古法,领悟其中的隐微,掌握章法布局的妙处。使得运笔之时,走字轻重缓急自得逍遥,墨色浓淡枯润相得益彰。

“初临古帖时,习书刚有所心得,便易陷坐井观天的误区。此时,一要坚持临帖,二要学会‘走出去’,遍临古帖才能打开自己的视野,准确重复古人的书写,达到与古人接近的书写状态及心理状态,让帖中的笔画、结体约束自己的心手。”贾双平说,临帖是对传统全面而深入的继承,讲究“眼到”手到”心到”。彻底“入古”才能深入“出新”,方能“后与古人离”。

意在笔端 功行两全

清代文学家刘熙载认为:笔情墨性,皆以其人之性情为本,是则理性情者,书之首务也。”晚清学者杨守敬亦云:若要成大家,一要品高,品高则下笔妍雅,不落俗套;一要学富,胸有万卷书之气,自然溢于行间。”内外双修书贵难,这便是贾双平推崇“字外功”的缘由。

“一幅好的书法作品,三分靠技法,七分靠修养。”贾双平一心钻研字外功夫,拜读大量碑帖、古籍善本,探求文化本源,挖掘笔划背后的深层意义。在他看来,中国文字博大精深,每个字都蕴藏着深厚的文化底蕴,一笔一画都是故事。如果缺乏深刻的理解,就难以读懂经典之作的个中深意。

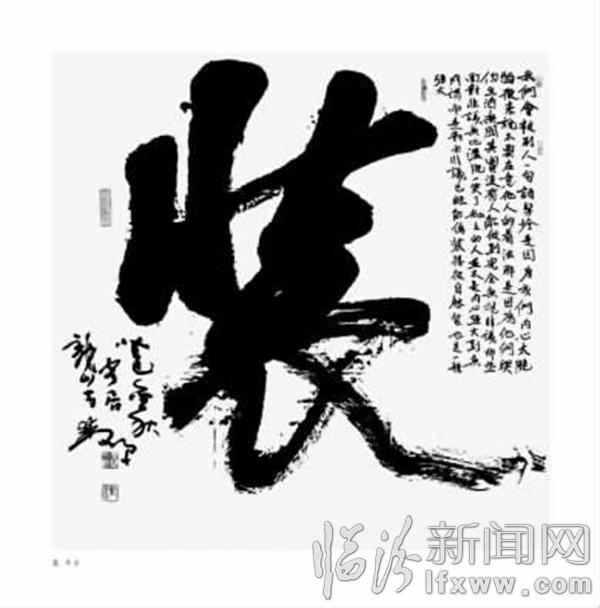

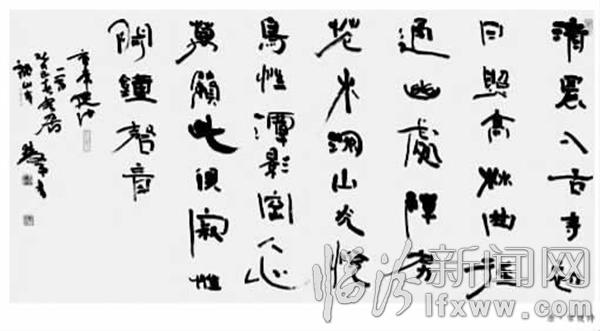

贾双平遍临经典法帖,将着力点落在了草书与隶书上,师法于自然,并注入了自己的心源发现,开辟属于自己的“个人色彩”。其草书飘逸之中犹存古意,流畅而富有韵致,任笔端驰骋于古今往昔,游弋于诗情画意,引人注目且耐人寻味;其隶书古朴浑厚,寓清丽于雄浑之中,藏秀美于宏壮之间,见灵气在笔墨之外,有笔力千钧之感,稳重雅逸之气。

莫染纤尘 宁静致远

“若想学有所成,必先提升自己的书法审美,修炼眼界、品格与心灵。”贾双平表示,书法是一门严谨的学问,万不可急功近利。但是,书法收藏和创作界在近年来呈现出一种不良倾向,使书法与经济过于紧密,让这门纯粹的传统艺术变了味,变得远离艺术、远离学养,对研习书法、爱好书法的人是一种误导。

贾双平虽早负盛名,却不为浮华遮妄眼。在他看来,学书者需要静下心来,认真地守着自己的一方执着,用清醒和理性去探索书法的本质。淡泊以明志,宁静以致远,心灵澄澈则作品清新。只有淡定从容,才能心无旁骛。

记者 李静

责任编辑:秦芳媛