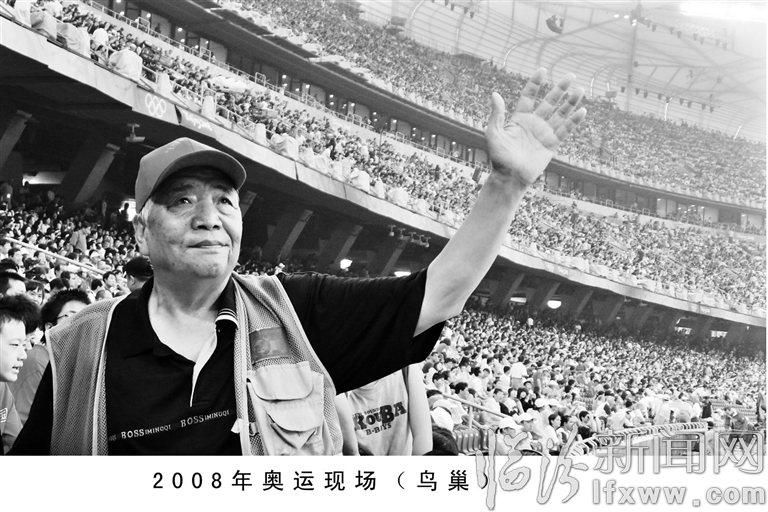

2008年在北京奥运会现场留影。(由当事人提供)

临汾新闻网讯 “记录时代,反映社会,讴歌人民,是一个摄影人一辈子干不完的事。”说这话的是年逾八旬的刘音青——一位与摄影结缘已有67个年头的老人。

时至今日,退休多年的他依然时常扛着相机,乐此不疲地奔波在广袤的晋南城乡,用镜头敏锐地捕捉着时代气息,展现着基层群众火热的生活。

■8块钱淘来的“方匣子”

搞了一辈子的摄影,刘音青用过许多台相机,国产的、进口的,传统的、现代的,胶卷机、数码机,不一而足,价格从数百上千元到数万元不等,而令他最难忘的却是一个8元钱淘来的“方匣子”。

1934年,刘音青出生在我省稷山县的一个普通农民家庭,17岁参加工作。同年,他在自由市场地摊上相中了一个简易相机,据说是从朝鲜战场上缴获的美国货。出于好奇,刘音青掏出身上仅有的8元钱把它买了下来。接下来的日子里,他对这个小玩意儿爱不释手,一边把玩,一边摸索,一边学习,于是奶奶就成了他第一张照片中的主人公。

后来奶奶去世了。端详着这张老人家仅存的生活照,刘音青突然意识到了摄影所具有的独特图像语言与直观价值。而出生于农家的人生感悟与阅历,使他决心把镜头对准农民这一基层群体,以至在日后的岁月里,无论是工作地点的变迁、工作岗位的变动,抑或是摄影器材的更新换代、摄影技术的日臻成熟,始终初心未改。1992年,刘音青在黄河边拍摄的《西北人》获得了“世界华人摄影赛铜奖”,而他则荣膺“世界华人艺术家称号”。

■把瞬间定格成永恒

“一幅好的纪实照片,应该是摄影人运用照相机将千变万化的社会生活形态中最典型、最感人的瞬间凝聚而成。”数十年的摄影实践,使本非科班出身的刘音青多有心得。在他看来,一个摄影人运用自己手中的相机,练就敏捷、自如地捕捉事件发展过程中最具典型意义的本领,“要贴近群众、贴近生活;要站在时代的高度,以触发思想情感的火花,与时代产生共鸣;要有敏锐的观察力和洞察力,要有一双发现美的眼睛;要有独具特色的审美观念,深入细致地观察生活,抓住最能体现所处时代特征的瞬间。”

摄影,把瞬间定格成永恒。自1950年中央人民政府颁布《中华人民共和国婚姻法》后,全国农村开展了大规模的婚姻自由宣传活动。一天,刘音青得知家乡化峪公社团委要给位林村一对自主婚姻的青年吴柳庭、雷兰菊举办婚礼仪式,意识到这件事的非凡意义,便立刻拿起相机,骑车赶到现场,摁动快门记录下了婚礼的瞬间。此后,他持续追踪拍摄,真实记录这对夫妇从上世纪50年代自由恋爱到80年代改革开放,以及进入新世纪以来半个多世纪爱情、家庭、生活变化的组照《半个世纪的爱》,获得了2003年中央电视台“夕阳红”摄影赛银奖。

刘音青常说,摄影是个苦中作乐的活计。自打爱上这一行,为了能拍到一幅好照片,他风里来雨里去,坐过拉煤车,骑过自行车,上过树,下过沟,吃过苦,遇过险。如今回想起来,老人总是莞尔一笑,“越是辛苦,越能得到心理满足。”

以平民视角见证历史、记录生活。60多年来,刘音青的足迹遍布晋南乃至全省各地的农村,以及知名景点,用万余个镜头定格了我国各个不同时期的发展变化,有超过1000幅摄影作品在国内外报纸、杂志、影展中发表、入选、获奖。2002年春节期间,《山西日报》曾为他举办以反映晋南社火为主题的《过大年》系列民俗专题摄影展览,并编入了中国摄影家协会发行的《中国摄影家》大型光盘资料中。

■真正的摄影“家”

但凡熟识刘音青的人,都知道他有个摄影“家”。

原来,摄影是一门劳神费力又耗资颇巨的艺术。一则摄影器材更新换代快,且价格不菲;二则为了搞创作,他时常要深入基层采风,花销大,自己的工资时常不够用,经济拮据。

为了摆脱这种窘境,20世纪90年代刘音青从临汾地区群艺馆馆长任上退休后,开办了一家摄影部。两个女儿刘红英、刘战英,眼见年迈的父亲忙不过来,就一同到店里帮忙打理。对此,媒体曾经记录了这样一个戏剧性的小细节:起初,人们只找老刘照相,可一段时间后,由于姐妹俩摄影技术“后来居上”,顾客倒把老刘误认为“勤杂工”了。

老伴翟莲花原在一家服装工厂工作,退休后也来店里帮忙,一来二去学会了布置场景、灯光,还学会了冲洗胶卷。更甭提两个外孙女、外孙子了,他们从小耳濡目染,成了艺术迷。今天,外孙女刘丹已是临汾艺校的一名教师,同时还是一位摄影功力了得的年轻女摄影师,频频有佳作问世。

2001年以来,春节拍“全家福”成为这个以摄影为业的摄影“家”的一件大事。不过,与别家不同,刘音青总会与儿孙辈们集思广益,提前选定主题,提前策划,使一张小小的“全家福”总是兼具着记录时代的发展与变化、反映丰富多彩的家庭生活及成员精神风貌的双重功用。2008年正月初一,刘音青带领全家人怀抱奥运吉祥物——福娃,祈福2008年奥运会在北京胜利举办。这一画面温馨、寓意深远的“全家福”第二天就刊登在《山西日报》上。

今生与摄影结缘。如今,回到故乡的刘音青,一如既往地聚焦农村和农民,拍农事活动,拍乡村名人,搞摄影展览,小镜头里总是折射着大时代。

记者 孙宗林

责任编辑:姚建