临汾新闻网讯 采访郑黎光,缘于一位同事的诉说。

同事的孩子在太原上学,在一次户外活动中不慎摔倒,右手小指骨折。当地医生说必须住院,做手术。孩子马上要艺考,不想住院,于是打电话告诉了母亲。母亲说,咱临汾的郑黎光看骨科是一绝,赶紧回来找他。当时是冬至晚上,郑黎光本要在洪洞陪伴父母,但一接到病人的求助电话,立即驾车赶回医院。他看了片子,笑着安慰孩子说是个小问题,随即拿起孩子的右手捏了几分钟,然后用柳木小夹板裹上绷带,抹上了自制膏药,嘱咐孩子按时服中药。一周后,孩子的骨头长了一些;第二周,孩子的骨头进一步复位,三周后,孩子蹦蹦跳跳上学去了。

这位同事难掩激动心情,逢人便说:你说人家郑大夫,一点儿架子也没有,大老远从洪洞赶回来,三下两下就给孩子治好了病,这真是医者父母心啊……

这个医生不寻常

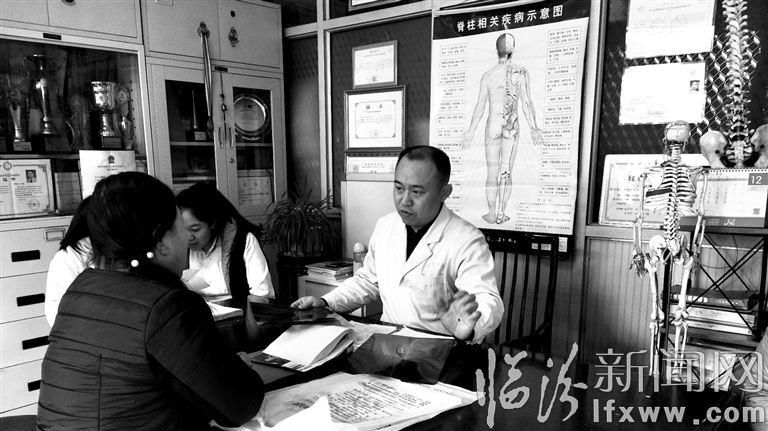

初见郑黎光,是在他的“医缘堂”。已届知天命的年龄了,他看起来神清气爽,比同龄人年轻许多。问其原因,他笑着回答,“心存善念,生活简单”。

郑黎光出生在洪洞县龙马乡郑家寨,那个坐落在以“华北平原小布达拉宫”著称的青龙山玄帝宫脚下的小村子。郑家世代中医,“医之道 德为先”早已成为绵延后代的家训。在这样的环境里,黎光耳濡目染,自小崭露出过人天赋。父亲看他好学,便手把手地教他中医接骨手法,一个穴位一个穴位讲针刺之道。黎光越学越起劲,在自己身上练,拿家禽解剖,还买来《黄帝内经》《针灸甲乙经》《针灸学》《人体解剖学》《中医骨伤科学》等刻苦攻读,逐渐继承了家传正骨按摩绝技和武术养生功法。

“凡有一技长于己者,不远千里,必服膺取决”。家学渊源已然深厚,然而黎光并不满足,通过函授学习取得了北京中医药大学文凭,还多次参加国内中医骨科前沿的培训学习,有缘结识了骨伤科泰斗尚天裕、中国整脊之父韦以宗及“华佗金像奖”获得者针刀医学创始人朱汉章,并先后拜师于各自的门下,以其聪慧的悟性深得恩师的倾囊相授。同时黎光还利用开会和参加培训班的机会,不断与国内外的大师们零距离接触,从他们身上汲取的不仅仅是先进的理念、精湛的医术,大师们的大爱仁心、专注钻研的精神更是让他钦佩不已。

在长期的学习实践中,黎光且思且悟,逐步形成了自己的专业特色。他擅长用针刀加中药治疗骨质增生、膝关节骨性关节炎,用中医整脊技术的“理筋、调曲、练功”三大理论配合手法、针刀、中药治疗颈椎病和腰椎间盘突出症、颈椎和腰椎的椎管狭窄症以及腰椎滑脱症,都取得了显著的疗效,把许多在大医院需要做手术的患者从手术台上“拯救”了下来。

洪洞县辛村乡白石村有个电工,患腰椎间盘突出症,在临汾洪洞的多家医院看后都让他做手术。他不想做手术,四处找人按摩,没想到,越按病情越重,下身基本瘫痪。家里人找到黎光,黎光用了点穴按摩术、内服中药、小针刀正骨三种治疗办法。二十天后,电工可以坐起来了,一个月后可以翻身,四十天后会走了,两个月后,竟然骑着摩托车来向他道谢。

沈阳来临汾走亲戚的一位21岁的姑娘,14岁来了例假,后因贪食生冷,导致闭经7年,在当地及北京、上海等地多次治疗未果。黎光知道后为女孩扎了一次“天地针”(百会穴和双侧太溪穴),几天之后,女孩来了例假,家人喜极而泣。准备前去给黎光道谢,结果被婉言谢绝。黎光说:“医乃仁术,有缘分帮助你们比给啥都值钱,以后保护好身体就是最好的酬谢。”

乡宁一位患者,大腿做骨科手术一年半,骨头不愈合,医院要给他二次手术治疗。患者家庭贫困,找到黎光求救。黎光用小针刀刺激骨不连处让局部充血,疏通骨折断端的营养通道。一个半月后,患者骨折愈合,免受了二次手术之苦,而且节省了两万多块钱的手术费。

众多患者前来致谢。黎光淡淡地说,郑氏骨科崇尚“大道至简”的理念,用无痛不见血、手法复位、夹板固定等最简单的方法治病,让患者做到无伤口、少痛苦、愈合快,少花钱。由此,不少患者口口相传,说他是患者的贴心人。

这个马夹不寻常

采访郑黎光时,记者总觉得哪里不对劲。看他外面穿着外套,里面穿着一件黑马夹,鼓鼓囊囊的,莫非揣着什么宝贝?

看着记者不解的目光,郑黎光笑了,给记者展示马夹各个口袋里的宝贝:银针、刮痧板、救心丸、小针刀等等,这分明就是个便携式的出诊包么。他说,每次出行还会背着一个双肩包,大大小小的口袋里装的都是医疗用品,以备不时之需。

原来,黎光还是一个很有社会责任感的人,无论走到哪里,都不失医者仁心的本色。在火车、飞机、高铁上,但凡遇到病人需要诊治,他总是毫不犹豫地冲上前去救治,留下了许多救人的佳话。

1994年,黎光去洛阳学习,火车上异常闷热,他正在摇着扇子小憩,忽然,广播里传来呼吁医生的声音。顷刻间,他恢复了清醒,挤过汗津津的人群,来到九号车厢。病人是一位中年男子,脸色惨白,直冒虚汗。他拿出随身携带的银针一下子扎向人中穴,在强烈的刺激下,病人苏醒过来。

在动车开通的第二年,黎光坐的车上一位乘客突发心脏病昏迷。他闻讯而到,观察乘客应该是心脏出了问题,便试着用手指点穴刺激了一下内关穴,有反应。在当时形势下,按摩明显刺激不够,他灵机一动,以针扎穴,代替按摩,一针银针深深扎入内关,病人渐渐地苏醒过来,围观的乘客自发拍手鼓掌……

他参加中华中医药学会“一带一路”中医扶贫活动,先后去贵州瓮安县中医院,新疆呼图壁县中医院,广西平南县同安医院以及去西北偏远地区义诊,不怕环境恶劣,不畏条件艰苦,不讲条件,不求回报。他说,送医送药,传播医疗技术,我不会吝啬惜力。

对家乡郑家寨,他连续十八年捐资助学。给村里建“老年活动中心”,专门出工资请人管理,让家乡老人们有一个活动场地,安享晚年。

在自己的医院,郑黎光遇见有困难的人就主动免医药费,细算下来,早已是一笔不小的数目。他曾担任临汾市第一、二届政协委员,多届尧都区、洪洞县政协委员,现在还任尧都区人大代表。光环荣誉加身,仍戒骄戒躁,宠辱不惊,每次开完会回来,对工作更加认真了,对患者更加耐心了。他说,荣誉是一种肯定,但更是一种鞭策,个人奋斗只有融入时代洪流中去,生命才更有意义。

这番情怀不寻常

在采访中,黎光数次感叹,中医药的又一个春天来临了。他由衷地赞美党中央制定的中医政策,尤其是对颁布实施《中医药法》保护民间中医术的做法更是赞同。工作之余,他身体力行,投入到健康养生知识的普及上,把自己总结感悟出来的健康养生知识传播出去,让大众多多受益。

比如“早盐晚蜜”这个古人的养生之道。经过一个晚上,血液浓度较稠,喝一杯淡盐水可及时补充血液里的盐分并有润肠通便之效。“早吃盐,胜参汤,晚吃盐,赛砒霜”就是这个道理。蜂蜜解百毒,润百脉,养五脏,蜂蜜糖结构与蔗糖不一样,对糖尿病人的血糖也没有太大的影响。

再比如健康应“顺其自然”。运动是必要的,但应因人而异,一些人为晒所谓的“万步”,尽管很乏很累,也要强撑着完成步数,这会越练身体越差。

还有一些人怕“三高”,这不敢吃,那不敢尝。“不要拒绝想吃的东西”,要顺其自然,身体发出的信号是最科学的。某天某时辰特想吃某种食物,如果抑制了自己的欲望,时过境迁,不再想吃,那意味着身体漏了一个小洞,小洞多了,健康自然毁了。

在路上,他提醒人们树立“与人为善”的习惯。比如,随手把小钉子等杂物扔到看不见的地方,生怕小钉子扎了车胎引发交通事故。看到一些推婴儿车的人走在大街上,他会提醒距地面一米以下的大街上是铅含量最大的区域,建议把孩子抱起来,等等。

说到这里,记者笑着问他,就不怕别人笑您多事?郑黎光说,上医治未病,医者就应把防病养生的理念传播出去,让每个人都提前预防疾病,保护自己的身心健康,只有全民的健康才有全民的小康。他还说不怕别人笑话他矫情,他认为正确的事,哪怕小也要去做!

这就是郑黎光,一份不同寻常的医者情怀。

记者 郭 璞 文/图

责任编辑:姚建