逐梦新航程

——洪洞县打造国际知名文化旅游目的地纪实

4月4日,第三十一届洪洞大槐树文化节寻根祭祖大典举行

山西文创联盟成立仪式

洪洞智慧旅游平台 记者 李雄 摄

“山河春意”活动现场

2021年山西省旅游标准化能力提升培训班开班

志愿服务“零距离”

洪洞县图书馆活动丰富多彩

一棵寄托着天下华人乡愁的大槐树,一曲经久不衰的《玉堂春》,一座名扬世界的飞虹琉璃塔,让“华人老家”洪洞大放异彩;

一项全域旅游五年发展规划,一批新认定的红色文化遗址,一个信息资源数据共享的智慧旅游平台,让洪洞文旅产业未来可期。

近年来,洪洞县依托得天独厚的文化旅游资源,瞄准打造国际知名文化旅游目的地战略定位,大力实施文化惠民工程,完善文旅服务体系,深化文旅融合,全面提升文化强县软实力和产业核心竞争力,全方位推动文旅产业高质量转型发展,不断增强群众获得感和幸福感。

优化公共服务

文化惠好民生

11月7日,立冬节气,寒意渐浓。洪洞县图书馆流动图书车满载着农业技术、疾病防治、健康保健、生活百科读物等方面的数百册图书,开进了洪洞县万安镇韩家庄村,村民们不畏严寒,纷纷来到“全民阅读走进乡村”志愿服务活动现场,尽情挑选阅读自己喜爱的图书,在家门口尽享“文化大餐”。

其实,像这样的“全民阅读”进乡村、进校园、进景区文化惠民活动,洪洞县图书馆会经常性地开展,深受读者好评。

近年来,洪洞县坚持以人为本,大力提升文化强县软实力,通过开展“我们的中国梦——文化进万家”系列活动、全民阅读推广系列活动,打好文化惠民“组合拳”,为广大市民提供丰富的精神“食粮”,满足人民过上美好生活的新期待。

“我们改变过去传统的‘等读者上门’的服务方式,‘走出去、送上门’,延伸了图书馆服务范围,满足群众的文化需求,提升了服务质量。”洪洞县图书馆馆长芦任杰说,我们还充分利用微信公众平台,组织开展形式多样的线上阅读推广活动,为读者提供线上服务,满足读者对“阅”的多种个性化需求,全面提升阅读体验。

为打通公共文化服务“最后一公里”,实现服务公众“零距离”,洪洞县建成建设达标、管理规范、作用明显的45个图书馆分馆,与县图书馆实现“通借通还”,极大地扩大了图书馆服务覆盖面。

图书馆作为公共文化服务的重要载体,集中体现了一座城市的文化“品位”。目前,洪洞县已形成以县图书馆、文化馆为总馆,16个镇分馆、29个村级分馆为基层服务点的格局,服务范围辐射全县乡村、社区。

近年来,洪洞县文化馆坚持“种文化”,常年组织开展文化辅导培训,免费为群众提供非遗展示、钢琴培训等15门类的文化服务,年受益群众达万余人。同时,坚持“送文化”,组织开展了文艺表演、非遗展演、传统戏曲进景区、进校园、进警营系列活动,丰富了群众的文化生活。

“前不久,我们馆顺利通过了文化和旅游部第五次全国文化馆评估定级,再次被命名为一级文化馆。”洪洞县文化馆馆长李鹏介绍,“今后,我们将以此次评级为契机,大力开展文化下乡及线上公益培训、知识讲座等活动,让文化惠民‘浸润’每个角落。”

今年以来,该县依托县文化馆、县图书馆、县美术馆以及各乡镇总分馆,开展公益培训150余期,覆盖基层文化骨干3万余人次。全年开设广场舞、葫芦丝、钢琴、二胡、瑜伽等公益培训,惠及上千人次。

保护利用文物

传承历史记忆

11月27日,装修一新、布展讲究的洪洞县博物馆热闹非凡。来自洪洞县东街小学二(3)班的小学生在班主任吕华伟的带领下,正在认真参观“洪赵古韵”洪洞县历史文物展,经由讲解员生动讲解,详细了解了家乡历史文物,开阔了视野,增长了见识。

“博物馆展出了从史前时期、商周、秦汉、隋唐以降各个时期洪洞的遗迹、遗物,种类繁多,是我们宝贵的历史文化遗产。尤其是展出的《赵城金藏》复刻本是这里的镇馆之宝,弥足珍贵。”洪洞县博物馆馆长张小星介绍,我们要通过馆校结合开展形式多样的活动,最大限度发挥博物馆青少年教育的作用,不断增强青少年“保护文物,人人有责”的意识。

文物是历史文化的记忆,也是民族基因的载体。近年来,洪洞县本着“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的原则,扎实推动文物普查、保护与利用,真正让文物活起来。

洪洞县是文物大县,有不可移动文物1075处,其中国家级重点文物保护单位5处,省级重点文物保护单位19处,市级重点文物保护单位3处,县级重点文物保护单位258处。

为加大红色革命文物保护利用工作力度,今年,洪洞县开展红色文化遗址调查认定工作,出台《洪洞县红色文化遗址调查认定工作方案》,用3个多月时间完成了红色遗址、革命文物旧址实地调查、文本编写、上报工作,初步形成完备的红色文化遗址资料库。

“目前,全县成功申请认定1处省级红色文化遗址、3处市级红色文化遗址、 45处县级红色文化遗址”。洪洞县文物局文物股股长郭红波说。

切实做好文物修缮。该县积极争取资金,对一批濒危的县级、未定级文物古建筑进行抢险修缮;推进实施商山庙、净石宫、玉皇庙、泰云寺、碧霞圣母宫等国、省保单位壁画保护工程;实施官雀战役陈赓指挥部旧址等保护修缮项目。

强化文物安全工作。该县落实《洪洞县加强文物保护利用改革工作方案》要求,统筹推进洪洞文物保护利用,提升文物依法保护水平,拓展文物资源活化利用方式,积极推动将文物安全工作纳入全县目标责任考核评价指标体系。持续开展不可移动文物日常检查巡查,加强文保单位的常态化疫情防控工作;协同公安等部门打击盗掘、盗窃、破坏文物的各类违法犯罪活动。

拓展文物保护方式。该县深入推进“文明守望工程”,鼓励城乡居(村)民通过日常养护、看护巡查等方式参与保护文物,形成了文物保护员、当地群众与文物部门一起保护文物的合力。完成县级文物保护单位刘家垣东梁元武楼、苗村祖师庙的文物认领认养工作。对全县27处烈士纪念设施和两处革命文物旧址加强了管理。

加强文物保护宣传。该县采取多种形式进行文物保护法宣传,利用“5·18”国际博物馆日、文化和自然遗产日,设立咨询台、走上街头向群众开展宣传。在下乡文物巡查中,向文保员和周边群众宣传文物保护法律法规和文物保护知识,增强广大群众的文物保护法律意识。他们还通过举办“好基地讲好故事”暨红色故事讲解大赛,传承红色精神、红色基因,颂扬时代精神。

擦亮旅游品牌

树好文明形象

“问我祖先来何处,山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么,大槐树下老鹳窝。”这首广泛传唱的民谣,唱红了洪洞,唱火了洪洞大槐树寻根祭祖园景区。

12月3日,记者来到洪洞大槐树寻根祭祖园景区,一座巨型“移民浮雕图”格外引人注目。

“这座青铜浮雕长23.68米、高4.48米,通过移民之始、移民惜别、移民迁徙三个部分,史诗般再现了洪洞大移民的历史情景。”洪洞大槐树寻根祭祖园景区办公室副主任师希敏介绍,这里是全国最大的民间祭祖圣地,国家5A级旅游景区,被誉为“根祖圣地”“天下故乡、华人老家”。景区以其无穷的文化魅力,吸引着四面八方游客关注的目光。

今年以来,洪洞大槐树寻根祭祖园景区坚持以活动促发展,以服务提质效,先后承办了四项大型省级活动,即“免费送戏进景区”暨“唱游三晋”原创音乐推广活动启动仪式、全省文创工作研讨会暨第三届山西省文化创意设计大赛启动仪式、山西省旅游标准化能力提升培训班、山西省广场舞大赛。这些活动既丰富了群众文化活动,又进一步提升了景区的知名度,还有力推进了旅游标准化建设。

“我们景区今年成功入选了黄河主题国家级‘黄河寻根问祖之旅’旅游线路,前不久又被评为首批国家级文明旅游示范单位。”师希敏自豪地说,景区始终将文明旅游建设与“全国文明单位”“国家级服务业标准化示范项目”“全国青年文明号”等多项品牌的创建相结合,并将其融入公民道德、诚实守信等文明实践活动,每月评选“微笑大使”和“服务标兵”,每季度开展“善行义举好人榜”选树活动,全面提升景区整体文明服务质量和文明旅游形象。

近年来,洪洞大槐树寻根祭祖园景区特别注重文明旅游宣传,通过开展各式文明旅游宣传和志愿服务活动,让“文明”深度融入景区的日常,形成了“节庆活动+文明宣传+志愿服务”三合一的推广宣传模式。每次景区筹备节庆活动时,都会根据节庆特点确定相应主题,并进行特色化设计,让文明宣传、志愿服务富有传统文化内涵,增加活动的互动性、娱乐性和参与性,提高游客的接受度。

“景区的活动丰富多彩,服务也很周到!”来自介休市的游客李女士高兴地说,“我每年都不止一次要来大槐树寻根祭祖,但每次来的感受都不一样。”

目前,洪洞大槐树寻根祭祖园景区已成为洪洞旅游的一张王牌和名片,吸引着无数华人回“老家”寻根祭祖。

深化文旅融合

推动全域旅游

深冬时节,洪洞县兴唐文化旅游景区别有一番景致。置身大山环抱的太岳山国家森林公园,从栈道观景台上极目远眺,群山连绵起伏,石壶峡若隐若现,山谷间流水潺潺,斑驳的阳光洒在栈道上,仿佛一切都包裹在静谧祥和的气氛中。

文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。

兴唐寺,因唐太宗李世民在此修建大型寺院——兴唐寺而得名。兴唐寺村四周森林环布,气候凉爽舒适,野生动植物资源丰富,风光旖旎,生态良好。

今年以来,兴唐寺乡依托山水优美、文化灿烂、生态优美的资源优势,以文促旅,以旅彰文,以兴唐文化旅游景区建设为平台,强力实施“旅游+文化”发展战略,全力建设森林康养小镇,着力打造国家级风景名胜区、国家地质公园、国家林业生态公园,为推动旅游业高质量发展注入了强劲动能。

“我们与太岳国有林管理局协商沟通,通过整合霍山森林生态资源,积极招商引资,引进山西霍业旅游投资有限公司对景区进行建设。”兴唐寺乡党委书记李晋豪介绍,项目总投资2.2亿元,目前已完成投资5500万元,建成了2035米的景区栈道、2个休息平台和2个观景平台。河道护坡修缮正在进行,水库进行收尾工程,森林防火通道、停车场、游客服务中心正在施工当中。

兴唐寺乡高歌猛进的乡村旅游产业,只是该县发展全域旅游、推动乡村振兴战略的一个缩影。

近年来,洪洞县依托创建国家全域旅游示范区,制定出台了全县“十四五”乡村旅游发展专项规划,按照“创新驱动、文旅融合、资源转化,业态植入”的发展思路,着力构建“一核一带四区”乡村旅游发展空间布局,努力打造一批特色鲜明、知名度高、吸引力强的精品旅游村镇和特色产业园区。

“根据规划,今年我们重点实施了上寨村、万安村、韩家庄村等3个传统古村落,赵城镇永乐村、兴唐寺乡兴唐寺村、甘亭镇南羊獬村等4个‘省级旅游示范村’的巩固提升工作,扎实推进万安枣坪炖鸡、雷霆石锅庄等5家‘黄河人家’,为全域旅游起到良好的示范引领作用。”洪洞县文旅局文化股长晋北军介绍。

为深入推进文旅深度融合,洪洞县扎实开展“回家·悦生活”服务品牌创建活动,从多维度提升文旅企业优化标准、服务、软硬件设施,筑牢文旅品牌美誉度;推进大槐树景区二期项目建设和广胜寺项目建设,纵深推动文旅融合发展;制定了红色研学旅游线路和历史文物游线路,探索 “游根祖洪洞 读老家历史”的研学“突围”路径;与山西文旅山旅集团签署了《洪洞旅游综合体项目合作协议》,推动文旅产业加快融入全省文旅板块战略,为洪洞经济社会高质量发展奠定坚实的基础。此外,该县还积极落实《洪洞县旅游奖励办法》,全面推动旅游业发展。

“我们与省文旅集团深度合作,建设了集全域旅游运营监测、旅游数据应用和智慧旅游App功能于一体的洪洞智慧旅游平台,完成了由传统旅游到全域旅游的转化。”洪洞县文旅局旅游营销股股长王建忠介绍,我们要真正运用好这一平台,不断完善健全智慧旅游服务体系,真正发挥其提升旅游服务、创新旅游产品、发展旅游业态的核心推动力,推动文旅事业高质量跨越发展。

文化是内涵,旅游是形体,只有融合发展,才能相得益彰。着眼于“旅游+”,洪洞正朝着文化、旅游“1+1>2”的效果融合产业升级,奋力向打造国际知名文化旅游目的地的目标迈进。

华夏根祖圣地,华人老家洪洞,未来可期!

记者 田青松 李雄

洪洞县博物馆

馆校结合让文物“活”起来

洪洞县东街小学二(3)班学生参观历史文物展

“那个青铜面具真威武!”“古代人佩戴的玉器真好看!”“这里真是太好玩了!”……连日来,来自洪洞县东街小学、西街小学、古槐小学的近千名学生参观“洪赵古韵”历史文物展时,纷纷发出这样的赞叹。今年以来,洪洞县博物馆采取馆校结合方式,积极弘扬中华优秀传统文化、传承中华文明,全力打造青少年教育的“第二课堂”。

“一个博物院就是一所大学校。”为充分发挥博物馆资源优势和社会教育功能,洪洞县博物馆与全县中小学校建立联系,通过馆校结合,组织开展研学实践以及爱国主义、革命传统等主题实践教育活动,最大限度发挥博物馆对青少年教育的重要作用。同时,县博物馆还为广大中小学生提供义务讲解、志愿服务等岗位,为他们参加社会实践提供了良好的平台。

“博物馆文物展厅面积1200余平方米,展出了从史前时期、商周、秦汉、隋唐以降各个时期洪洞的遗迹、遗物,包括青铜器、瓷器、玉器、书画、陶器等300余件。”洪洞县博物馆馆长张小星说,今后,我们将用好用活馆藏资源,创新展示方式,进一步唤醒沉睡的文物,讲好洪洞故事,传承历史文化,真正让馆藏历史文物“活”起来,全方位推动全县文博事业高质量发展。

成立于1984年的洪洞县博物馆,是一座全民公益性的事业机构。今年,洪洞县政府把县博物馆搬迁工作列入十件民生实事。通过全县各相关部门的努力,今年4月博物馆搬迁至县文化中心广场的新馆,并完成了“洪赵古韵”洪洞县历史文物展布展,正式免费对外开放。(记者 李雄)

洪洞县兴唐寺乡

打造乡村振兴新引擎

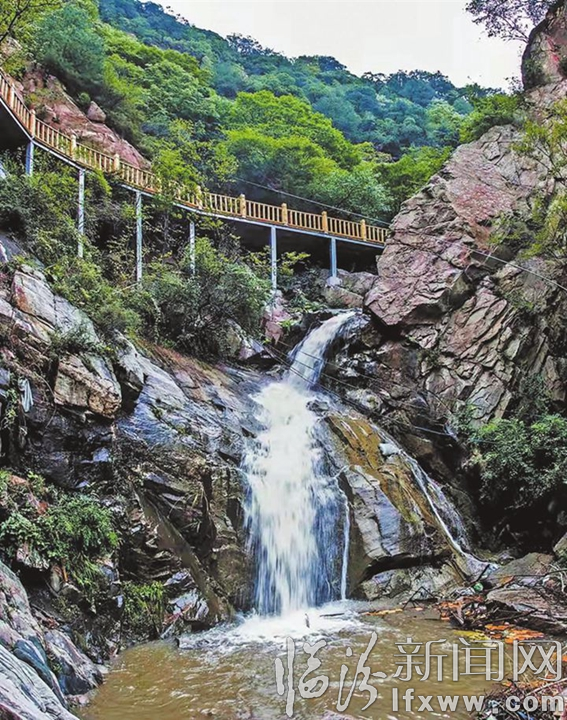

兴唐文化旅游景区新修栈道

今年以来,洪洞县兴唐寺乡坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念,围绕兴唐文化旅游景区提档升级,大力实施洪洞2035“幸福老家、康养兴唐”工程,建设森林康养小镇,推动乡村旅游产业发展,全力打造乡村振兴新引擎。

兴唐寺乡位于中镇霍山脚下,具有深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源,境内的太岳山国家森林公园山清水秀,负氧离子高,被称为“天然氧吧”。为加快乡村旅游产业发展,兴唐寺乡经与太岳国有林管理局沟通协商,引进山西霍业旅游投资有限公司对兴唐文化旅游景区开发建设。目前,总投资2.2亿元的兴唐文化旅游景区,自5月份开工建设以来,已完成投资5500万元。该景区一期工程将重点建设唐牛广场、石壶峡景区和安子坪林宿区景观带,预计2022年暑期投入运营。届时,景区可为村民提供800余个就业岗位,有效增加周边乡村的集体收入。

为加快数字乡村建设、助推旅游产业,兴唐寺乡在全县率先投资建设了美丽乡村数字平台,通过监控平台连接的120多个监控探头实现乡镇交通要道、重点区域全覆盖,为消除林区火灾隐患、保护好绿水青山发挥了重要作用。

洪洞2035“幸福老家、康养兴唐”工程,就是依托兴唐寺2035米以上的高海拔,瞄准2035年远景目标,对天然农副产品进行整合,推进实施景区游览、康养和农副特产项目,全力打造“洪洞2035”品牌。

“为实施好这一工程,培育壮大乡村旅游产业,我们制定了乡村振兴2021——2035年总体规划,重点建设以兴唐文化旅游景区为核心、10个特色产业村共同发展的康养乡村振兴示范片区。”兴唐寺乡党委书记李晋豪介绍,我们按照“政府主导、公司化运营、群众参与”新农旅三位一体运行机制,积极引导10个行政村围绕森林康养产业成立股份经济合作联合总社,发展果蔬采摘、农副产品、中药材加工及民宿等产业,实现让游客“住院子、下馆子、找乐子、提袋子”,促进一二三产业融合发展,带动更多群众吃上“文旅饭”、奔向致富路。(记者 李雄)

图片除署名外由李安安提供

责任编辑: 吉政