认知驼腰

张震

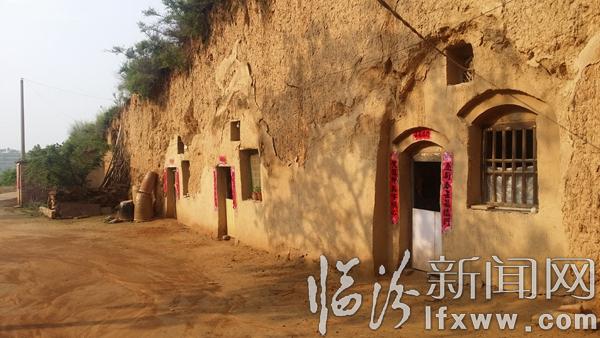

对于临汾古县之南的南垣乡驼腰村,我既熟悉又陌生。去年8月,我怀着兴奋、向往的心情,来到驼腰村任第一书记。农村生活是我人生的空白,当组织把我像一粒种子一样播种在这片沃土时,我把自己当成“驼腰人”。近一年来,我走遍了这里的沟沟壑壑,访遍了这里的家家户户。对这个安静而又祥和的小村庄、对这里纯朴而又智慧的百姓们,我渐渐地有了浓厚而又真挚的感情。

驼腰村是一个有着历史记载的老村子。“欲知大道,必先知史。”“驼腰”村名因地形而起。贯穿驼腰村的浮古公路,是一段上下坡路,坡路东西各有一个山头。从相邻的东北方向上的河底村看,像一个骆驼背上两峰之间的腰,故名“驼腰”。驼腰村曾经应该是运输要道上的一个集散地。在古县、浮山和安泽等县的联系发展上,起到了重要的作用。

驼腰村经过多次变更,昔日繁华散落的驼腰村是一个大村子。2001年撤乡并镇改革时,正名为“驼腰”,有驼腰、杏林坡、万年庄、对子沟和西山5个自然村。随着村里百姓居住条件和生活需求的不断改变,对子沟和西山两个自然村已逐渐消失。

驼腰村作为全市662个贫困村之一,干旱少雨,靠天吃饭,发展农业经济的自然条件很差。作为纯农业的贫困村,既没有矿产资源,也没有特色农业。境域面积3.2平方公里,780亩耕地主要是大面积的种植玉米,还有100多亩已经挂果的核桃和少量小杂粮。前几年,村里也有几户人搞小规模养殖,但都没有经得住市场的考验而被淘汰。在村子周边山上有连翘,从春采到秋,农民能赚点零花钱。农闲时,身体健康的老乡们再出去打打零工。一年下来,各家各户的收入虽然不高,日子还能过得去,但若家里有人患病,就会入不敷出。村里四级以上残疾就有12人、大病家庭1户、供大学生1户。这是驼腰村成为贫困村的现实原因。尽管之前,村里和上级有关部门,想过不少办法,但始终没有打破瓶颈,找到起飞的路径。

贫穷,不是永恒的主题,只是暂时的难题。2015年由于天旱,村里玉米、核桃等主要农作物减产四成。如何让百姓们减产不减收,成为驼腰村“两委”的头等大事。依靠市委政策研究室,驼腰村在农产品的销售上做了“两篇文章”。一是组织公益活动,把核桃直接卖到消费者手上。组织来自全市各行各业的80余名骑友,到驼腰村开展了“骑行助贫,齐奔小康”活动。活动当天,以每斤10元的价格,销售核桃700余斤,后继销售500余斤。按照当地核桃平均7元的收购价算,多收入近4000元。二是寻找终端市场,把小米直接卖到超市卖场。驼腰村的地理、气候、土壤条件与盛产“神山贡米”的米家垣乡相差无几。村里大多数家里,年年都会种一些小米,供自己吃。今年,全村打了1万多斤谷子。经过多方联系,以每斤高出收购价1.5元的价格,把1万斤小米卖到了临汾家福乐超市,两项收入共增加近两万元。按村里常住人口计算,人均增收200元左右。

长久以来,村里百姓盼富,却始终停留在传统的生产经营模式上,如果能打破这种小农经济的格局,全村各类农产品收入至少增加20%以上。搞活动、找市场两个生动的小实践,带来的是思想观念上的大转变和发展路子上的新突破。2016年,村“两委”班子大胆地提出“以国家食品安全保障为导向,以小杂粮为重点,以市场为牵引,生产、收购、加工、销售绿色粮食产品,促使驼腰成为一个精品绿色粮食产品贸易小基地,力争在‘十三五’期间,村民可支配收入达万元”的发展规划。美好的愿景、发展的心气、十足的干劲,相信不远的将来,“驼腰人”定能“直起腰杆”,阔步走在致富的大道上。

责任编辑: 吉政