市区鼓楼南北街拓宽改造工程竣工之际,画友告诉我,新落成的“老照片回廊”有幅照片,让我去看一下。

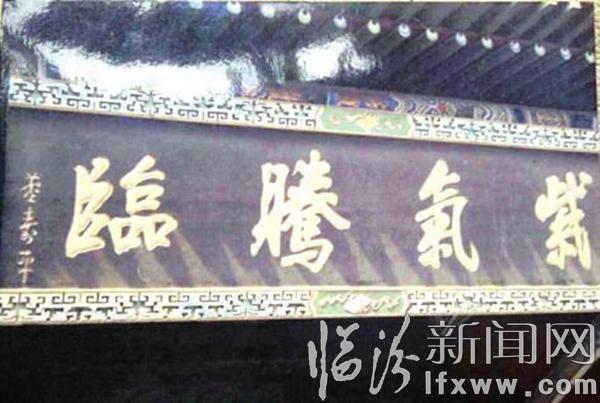

这是一幅民国时期临汾老鼓楼照片,上面有曾祖父陈凤标书题的匾额《紫气腾临》。查阅《家谱》得知,此为民国22年(1933年)重修鼓楼时曾祖左笔书题。后毁于战乱(阎锡山守军拆毁),原迹无存。上世纪80年代中期重修鼓楼,由曾祖外甥、著名书画大家董寿平按原文、原式重书此匾,并按原位置(鼓楼东面)悬挂至今。时隔半个世纪,舅、甥二人同题一匾,堪为我家先辈书画传承之一段佳话。

家学渊源,山高水长。高祖陈履亨尤擅书画,为清光绪朝进士,官授翰林院编修,于河南陈州知府位上告老还乡,他就是书画大家董寿平的姥爷。曾祖父陈凤标亦为一代书画大家,闻名遐迩,曾历任山西怀仁、赵城二县县长等职。据《家谱》记载,爷爷董寿平年轻时常常对家人说:“我的字就是跟舅父学的。”曾祖父中晚年时,常和外甥董寿平书画连璧,并有诸多真迹传世。抗日战争期间,他们客居四川都江堰时,曾祖父做诗、董寿平书写碑刻,至今仍在青城山南桥桥头向世人述说着当年的故事。

爷爷董寿平在世时,我利用学校寒暑假的间隙,常去京跟爷爷学画。而关于家中书画的一些往事老人家总是津津乐道。谈得最多的是他的舅父——我的曾祖父陈凤标;印象最深的是陈凤标左手书题《紫气腾临》一事。

“民国十年十一月八日,临汾发生了大地震,鼓楼也塌了。到了民国22年,在各界人士努力下,才得以修复,重现雄姿。各界名流推举了当地4位书法名家,摆擂为大中楼分题东西南北四匾。前一天晚上,陈凤标像往常一样,在家作练字日课。忽然外边狂风大作,电闪雷鸣,大雨如注。只听咔嚓一声,一根房梁因年久失修掉了下来,正巧砸在了他的右手上,顿时疼痛难忍,肿得像水萝卜一般。第二天一早,擂台早已摆好,各位高手和围观者闻讯,不免为他担忧。不一会儿,只见他迈步走上擂台,左手握笔,一挥而就。‘紫气腾临’四个遒劲有力的大字出现在大家面前,引起了阵阵掌声。”(此故事临汾市地方志《鼓楼大观》中亦有记载。)

关于曾祖父于民国15年(1926年)书题大槐树《槐址碑记》和民国22年(1933年)题写《大中楼碑记》的故事,至今还萦绕在我的耳旁。

在赴京学画的日子里,爷爷董寿平也常谈起他重题《紫气腾临》的经过。不过,每当他叙说起这事时,总是不忘勉励我。他说,“时隔50多年,外甥替舅舅重题一匾,这在书画史上堪为一段佳话。咱们家书画传承到你们这一辈近200年了。作为后人,要有志向,敬重学业,为国家、为人民多作贡献。”老人家的嘱咐,我一直牢牢记在心里,并努力前行。

陈祖武(作者系中国工艺美术家协会会员,山西省美术家协会会员,董寿平书画艺术研究会会员,临汾市文联诗书画院副院长,中国名人名家书画院特聘画家。)

责任编辑:张茜