中国是诗歌的泱泱大国。诗歌在中华文明史上占据着重要地位。一句“黄河之水天上来”,写出了磅礴气势;一句“乘风破浪会有时”,写出了胸中志向;一句“满园春色关不住”,写出了蓬勃春光;一句“古道西风瘦马”,写出了凄凉景象……诗歌是表达思想、沟通情感最为简洁的方式;诗歌是陶冶性情、升华美感的方式。那么,中国的诗歌起源于何处?回答是:临汾。

先前人们多说,最早的诗歌是《诗经》。可是,翻遍《诗经》不见《击壤歌》。《诗经》当然不会收录《击壤歌》,《诗经》是西周初年至春秋中叶的诗作,《击壤歌》是帝尧时期的歌谣,比之要早得多。清代沈德潜在编纂《古诗源》一书时首选的就是这首诗,并且在例言里指出:《击壤》《康衢》,肇开诗声。由此可见,《击壤歌》其实就是我国的第一首诗歌。

对于这种认识,曾经有过争论。当初编选《古诗源》就是在争论中论定的,沈德潜认为:“帝尧以前,迫于荒渺。虽有《皇娥》《白帝》二歌,系五嘉伪撰,其事近诬。故以《击壤歌》为诗。”因此,他才坚定不移地将此诗放在《古诗源》首篇。

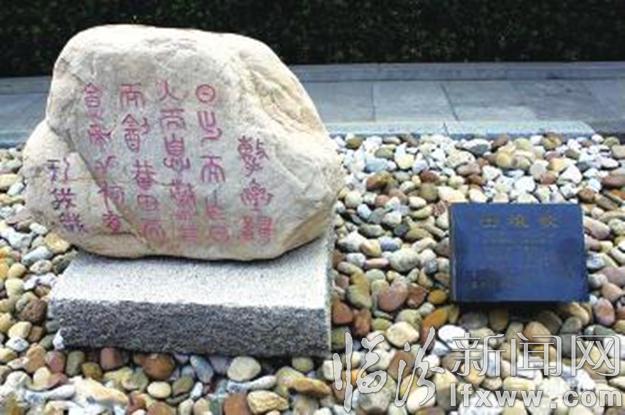

明确了这个观点,我们来看一下《击壤歌》:

日出而作,日入而息。

凿井而饮,耕田而食。

帝力于我何有哉。

仔细阅读可以看出,中国诗歌一开源就有自我性灵的路子。这就是,不以权势为题旨去奉迎作歌,而是独抒心绪、表述自我情感。这正与《尚书·舜典》中“诗言志,歌永言”的记载相符合。“诗言志”,不是言权威之言;“歌永言”,不是咏权威之言,而是言自己的心声,咏自己的性情。可以说,我国的诗歌一开篇就有独立之思想,自由之精神。当庙堂高唱赞歌之时,诗歌可以高唱:“帝力于我何有哉!”在古代,随着政治的逐渐专制,宫廷之上已不可言志,不可咏言,只能看皇帝的脸色行事,把皇帝的一切行为都看得至高无上。皇帝降旨,要遵旨;皇帝办事,要谢恩;皇帝朝会,还要吾皇万岁、万岁、万万岁!当皇帝的专制遮蔽了大地时,所幸《击壤歌》发出的光芒透出了一道缝隙,在这个专制的夹缝里生成了蔚为大观的中华文化。由是,才能派生出“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”的扛鼎之作;由是,才能派生出“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的大义之作。

其实《古诗源》开头几首,都是与帝尧相关的,紧随其后的是《康衢谣》:“立我烝(zhēng)民,莫匪尔极。不识不知,顺帝之则。”据说,这是帝尧治理天下五十年后,微服私访,在街巷里听见的儿童吟唱的歌谣。立,为粒,粮食的意思;烝民,众民,很多人的意思;尔极,帝尧的功德高到了极点;帝之则,帝尧确立的规则。

这显然是说,让天下民众都有饭吃,莫不是你的功德。什么不知道也可以,只要按帝尧确定的规则办事就成。这代表的诗歌的另一方面,不管你是谁,只要真心实意为平民办好事,大家就会歌颂你。帝尧之所以能为大家所歌颂,是因为他钦定历法,敬授民时,破译了日月轮回的密码。民众只要按照他颁布的节令耕种即可,这不就是“不识不知,顺帝之则”?由此也可以看出,诗歌诞生之初,就是民心、民意的产物。

综上所叙,帝尧时期开启了我国诗歌的源头,一首《击壤歌》带来了那个年代的社会政治信息,奏响了诗歌的黄钟大吕。时光远去,多少有形的物体被岁月淘洗成废墟,而无形的精神财宝却代代相传、延续不断。《击壤歌》如山间溪流,清澈透明,带着乡野中无比鲜活的气息。

这气息如甘霖、如雨露,滋养着无数中华儿女的心田,让他们的灵魂明净如碧蓝的天空,闪亮如璀璨的群星。因而,中国才会出李白,出杜甫,才会成为泱泱诗歌大国。(乔忠延)

责任编辑:付基恒