临汾新闻网讯 克难坡原名南村坡,是吉县黄河边的一个小村庄,1940年5月8日,阎锡山率部分随从离开秋林,东渡黄河,进驻吉县西北的南村坡,为避讳“难存”坡,而改之为“克难”坡。经过两年多的修建,竟将这个弹丸之地建成为一座窑洞叠立,颇具规模,可容纳两万余人的山巅小城。

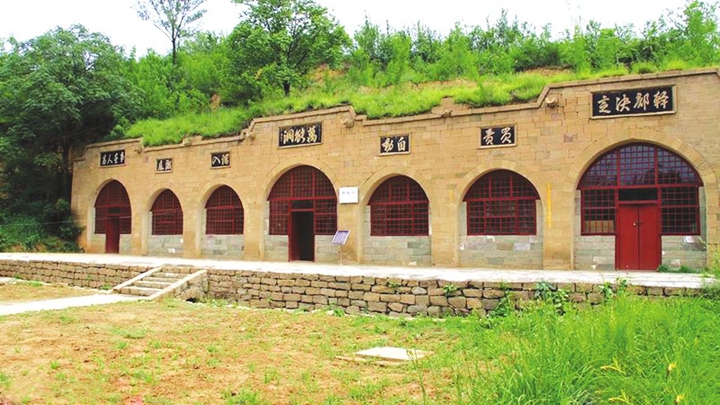

抗日战争时期的1940年至1945年,以阎锡山为首领的第二战区司令长官部、山西省政府首脑机关等,曾驻扎于此长达5年。彼时的克难坡,一时间成为第二战区的军事指挥重镇和山西省的政治、经济、文化中心。当年参与第二次世界大战的“同盟国记者团”于采访延安前,曾来此地参观采访。抗战八年中,这里曾被称为“小太原”,在抗战时期,克难坡对抗日民族统一战线发挥了重要作用,研究其历史文化,既有军事、历史价值,又有文物、旅游价值。目前,克难坡是保存较为完整的抗战时期战区旧址。景点内有洪炉台、实干堂、望河亭、忠烈祠等亭、台、堂、室99间。2004年,克难坡被列为省级重点文物保护单位。

整个城堡结构,布局是以内外两道城垣构成,一、二新沟居内,是城的核心地区;三、四、五新沟和西新沟为外城。城堡周围设有六道关卡,东端梁顶,叫庙儿岭问事处,东北通往古贤沟叫神道要问事处;临黄河岸畔设马粪滩问事处,南面沟底叫麻库掌问事处;通往内城有东、西门问事处。每个问事处除设警卫部队外,尚有一个值班室,进入城堡须经值班室请示得到认可后方可进入。除这六道关卡可进入克难城外,周围深渊峭壁均在各个制高点的碉堡控制之下,根本无法通行。

克难城内一新沟居中,沟口建有实干堂,即会议室。堂后建有一排石窑,是主持会议办公地,堂前有广场,广场南建有洪炉台,即阎锡山每天早上举行朝会、发号施令之处,间或亦在台前场地召开大会或举办晚会。沟内东西两崖,打有两层窑洞,住有二战区司令部各处室、同志会执行部、参谋处、机要处、军务处、军需处、副官处、粮秣处、服装处、文件稽督处、会计处、省银行、参事室、内勤队、检参室。正北面建有昭义词大厅,亦称忠烈祠,内供抗战忠烈人员牌位,以纪念抗战牺牲将士。如抗战初期忻县陈敬棠殉难之牌位。两旁厅柱刻有两副对联,一联是:千秋庙貌光华胄,九曲涛声壮国魂”,另一联是:百战鼓鼙思壮士,三河袍泽仰英灵”。

祠后崖上窑洞住有同志会各组及干部招待所、克难小学等;阎公馆在实干室右前方,是一排坐面向东的窑洞,共七孔。第一孔为阎锡山的两个公子所往,第三、四孔是阎锡山所居,全窑用白麻纸裱刷一新。因阎锡山畏湿潮,土炕缝隙全用石灰填充又外加纸裱,以保持整洁干燥,土炕上平铺着鹅绒被褥,竖着鹅绒靠枕,白色外罩。炕桌上摆着水晶平光镜,高中度老花镜、放大镜,日式粗水笔,美式歇弗尔式细水笔,戴月杆小楷、墨盒,纸张之类,东西虽多,却井然有序。炕桌对面摆着一列长凳,兼作办公室。有特殊公干,阎锡山坐在炕桌旁听汇报。两孔窑合并的会议室,兼作接见干部或招待来宾的处所。开会时,阎锡山坐在一把网绳穿起来的自制靠背木椅上,上面铺着棉花垫、狼皮褥。夏天开会时,阎锡山脚踩木踏板,冬天又脚踏热砖。在阎锡山的办公桌上,摆着眼镜、放大镜及各种笔,一旁放着浸泡桔皮水的泥精壶。这些东西,阎来物到,阎去物随。

克难坡的后山建有一座石亭,被阎锡山命名为“望河亭”。亭前石柱上有阎锡山亲书的对联,上联为:裘带偶登临,看黄流澎湃,直下龙门,走石扬波,阅不尽千古英雄人物;下联为:风云莽辽阔,正胡马纵横,欲窥壶口,抽刀断水,誓收复万里破碎山河;横批是:北天一柱。

站在望河亭远眺,看崇山峻岭和滔滔黄河尽收眼底。在习习山风中,让人不禁感叹大自然的鬼斧神工,感慨那些被浪花淘尽了的千古风流人物,以及与他们有关的历史。

本报综合

责任编辑:付基恒