站在襄汾县大柴村寨子后面的黄土高台上向东眺望,视野格外辽阔,依次可看到远处的塔儿山,丁村古民居群落,傍着汾河走的同蒲铁路上隔不久就有一列火车经过,两岸就是丁村遗址,那里曾出土了意义非凡的古人类化石。

襄汾在行政上隶属临汾市,历史悠久,人文底蕴深厚。国家级的历史文化名城汾城镇,是我国现存罕见的、保存完整的古代县级城市标本,其中有多处国保级文物单位,如文庙、城隍庙、学宫等。而比这些更古老的人类历史遗迹,则使这个因一条河流而崛起的小县城文明史令世人瞩目。

丁村人遗址是1953年人们在汾河岸搞基本建设挖沙时发现的。1954年秋天,中国社会科学院和山西的专业考古人员组成发掘队在丁村长约11公里、宽约5公里的范围内,进行了考古发掘,出土了3枚丁村人十二三岁儿童的牙齿化石,2000多件丁村人打造的石器以及同丁村人同时生存的28种哺乳动物、5种鱼类和30种软体动物化石。因此,1961年,丁村人遗址成为第一批全国重点文物保护单位,同时列入的另一处旧石器时代遗址,就是北京周口店中国猿人遗址。从此,丁村人和北京猿人进入历史教科书中,被更多的中国人知道。之后,在1976年的一次保护抢救性发掘中,在同一地点的沙砾层中又发现了一块小孩的头骨化石和大量石器。

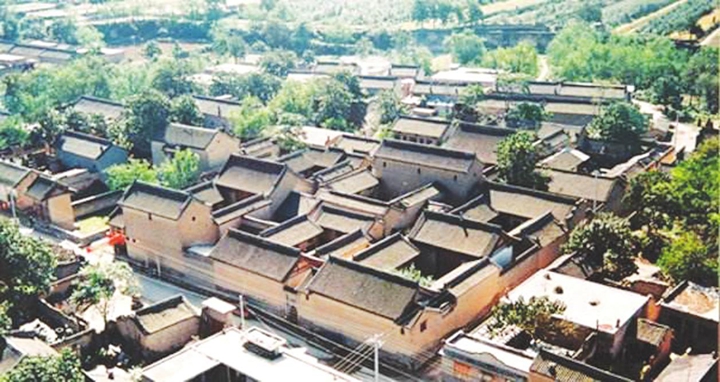

丁村的神奇,不仅因为发现了人类旧石器遗址文化,它还是一个保存较好的明清古村落。1988年,被国务院公布为全国重点文物保护单位。极具特色的明清古建筑群,使人们又体会到了人类文明的另一种风采,它是晋南地区活着的汉族民俗博物馆。明代的简约低调、清代的繁复华丽,数十座四合院闪烁着古旧的光芒,携带着浓烈的时间记忆,还有一些百姓在建筑里继续着当下生活,使人倍感温暖。

“丁村人”之后,时间飞速前进,跨越到了离今约4300年,处于汾河岸的襄汾县,又有了令世界瞩目的壮举,那就是陶寺遗址的惊人发现。

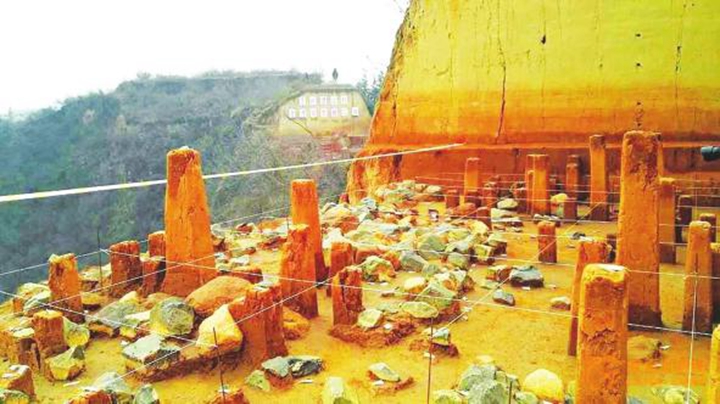

陶寺遗址在襄汾县陶寺村南,东西约2000米,南北约1500米,面积280万平方米,已发掘面积约8000平方米。从1975年开始遗址挖掘,至今已有重大的考古成果。陶寺遗址是国家重大科研项目“中华文明探源工程”的研究重点。它表明,距今4300年之前,临汾陶寺已经形成一个早于夏王朝的政治权力中心。

40多年来的陶寺遗址考古发掘与研究,初步揭示出陶寺遗址是中国史前功能区划最完备的都城,由王宫、外郭城、下层贵族居住区、仓储区、王族墓地(王陵)、观象祭祀台、工官管理的手工业作坊区、庶民居住区等构成。兴建与使用的时代为距今4300—4000年。从发掘出的一千多座墓葬推算,这个部落联盟古国的人口不下10万。中国社会科学院考古研究所所长王巍认为,凡此种种,足以将中华民族可以考证的文明史往前推进了500年。在陶寺遗址的6座早期大墓中,有5座各出土一件彩绘龙盘,距今4300—4100年。我们见到了一只复制的大龙盘,底色为赭红 色,盘面盘着一条蛇形龙,身体有黑色花纹,口内含着麦穗状物。有人认为,此种龙盘可以看作国徽,只有级别相当高的王室成员才有资格用其陪葬。还有一件是陶制残扁壶,它的特殊之处是留有用毛笔蘸朱砂书写的两个文字符号,距今4000年左右,比甲骨文早500多年。其中一个是古“文”字,另一个有争议,被认为是命、尧、邑、唐等。遗址还出土了石罄、鼍鼓、陶鼓、玉钺等,体现了王权的至高无上和社会内部的等级制度。有的专家根据种种考古迹象,大胆推测这里有可能就是“尧都平阳”,就是最早的“中国”。著名考古学者何驽曾在中国文明起源与形成学术研讨会上表示,山西陶寺遗址群很可能就是最早的“中国”。而之所以确定该遗址为最早的“中国”,是因为在考古项目中“圭尺”的出现,来确立了地中的标志,由此证明该遗址是中国最早的邦国——“地中之都,中土之国”。

据《太原晚报》

责任编辑:付基恒