图为焦宗宁与村干部在浩民红枣合作社查看红枣加工情况。

临汾新闻网讯 红崖渠村,一个藏在大山深处的小村庄,位于国定贫困县永和县南庄乡。在这里,村民们说起村里的新变化,枣儿卖出去了,路修好了,自来水快通上了;在这里,合作社加工的红枣销往全国各地,供不应求……这些变化都因一个人的到来而改变,他就是来自市审计局派驻的“第一书记”焦宗宁。

在新年到来之际,2017年12月27日,天寒地冻,记者驱车四小时来到这里……

枣树—脱贫摇钱树

“老辛,运出去的红枣一定要保证质量,可不能砸了牌子”,“第一书记”焦宗宁对合作社负责人辛清平交待着,这是记者在浩民红枣专业合作社看到的一幕,随同的村党支部书记、村委会主任、扶贫队员也一同查看红枣的品质。

七八个工人正在将一大堆红枣放到筐子里用水冲洗。走进红枣库,一股香甜味儿扑面而来。整齐划一的大烤房,800平方米符合食品安全法的现代化加工车间、200平方米常温冷藏库和500平方米的成品库,还有5个全自动双循环的烘干房,几十个工人都在忙碌着,这里年加工红枣可达1500吨。

“合作社能有今天,多亏有焦宗宁书记为我跑项目、跑资金、跑手续,为我想出很多好点子,我才能有能力、有胆量把合作社进一步扩大、发展。”合作社负责人辛清平介绍道,合作社在成立初的几年中,由于受场地小、规模小、设备陈旧、资金不足、带动力不强的制约,难以发挥产业带动效应。为了扩大生产,2017年春,焦宗宁和驻村工作队先后多次到县上及有关部门跑项目、争资金,从农发办争取项目资金49万元,从县信用社贷款50万元,采取“合作社+农户”的模式扩建规模,如今已成为集收购、储藏、加工、销售为一体的红枣专业合作社。

“咱村的枣儿有地方收了,这就解决了大家的一大难题。周边很多乡镇、村的枣农都过来送货。”枣农辛平子说。

对在这里打工的贫困户辛如旺来说,也是喜事:老两口在这里打工,一年到头能赚近3万元,儿子在厂里当电焊工一年也挣2万元。他笑着说:“这里离家近,打工方便,活儿是计件算的,手快的能挣100元,手慢的能挣到60多元,咱要多干点,多劳多得,新一年过上好光景。”

村党支部书记尚红胜介绍,合作社可带动贫困户28人、非贫困户6人,附近村农户4人,除此之外还带动装车的、拉枣的30人左右的劳动力就业。

枣儿是“红枣之乡”里老百姓的希望,也是“痛处”,更是未来村里发展的“亮点”。焦宗宁谈起发展红枣产业的想法,红崖渠村主导产业就是红枣,每户都有10余亩地种枣,而由于多为山坡地,靠天吃饭,年景不好时,基本上无收入。尤其遇到春旱秋涝,红枣成熟时,导致红枣裂口腐烂,产量低、价格低。加之,枣树长期管护不到位,造成品种不优、质次量低。

看着山坡上一片片枣林,焦宗宁说,下一步打算,等到开春了请专家过来对枣树进行嫁接改良,这样就能提前成熟收获,避开雨季,防止枣儿腐烂,不让老百姓的心血白流,使枣树红遍红崖渠,真正成为村民脱贫的摇钱树。

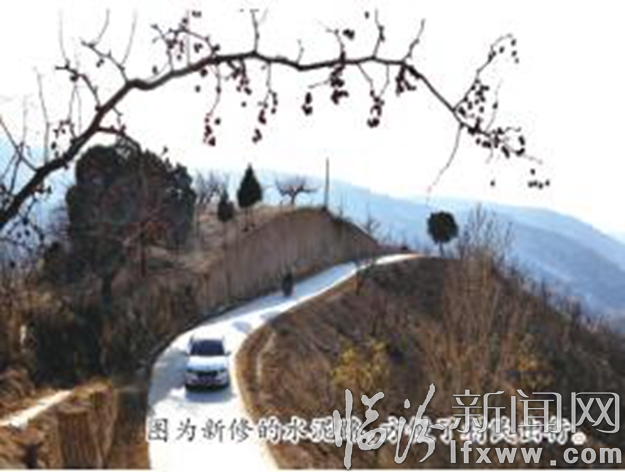

图为新修的水泥路,方便了村民出行。

修路—闭塞变通途

山路崎岖,在梁家山村,“出门一身土、雨天两脚泥”。尤其是每年下雪后,冰雪封路,村庄几乎与外界隔绝。

说起路的事,焦宗宁说,进村第一天,在入户了解情况时,路太窄汽车无法通行,他坐着村委会主任穆福应的摩托,考虑到路难走,要是红枣等农产品往出运,就更难了,当时他们两个就商量着是否把路修好。

如今在进入红崖渠村的入口处,可以明显地看到交叉路口不同的两条路,一条是新修的3.5米宽的水泥路,另一条是原来两米宽的土路。骑着摩托车驶来的村民常永平说,“以前,一到下雨、下雪天路面泥泞,进出村鞋上全是泥,普通鞋根本没法穿,只能穿雨鞋。更别说骑自行车或摩托车了,凡是两个轮的车子,都打滑。你看现在这路修得多好,以后下雨、下雪天再也不怕啦!”

梁家山小组组长常转平介绍,红崖渠村委五个自然村,原来只有两米宽的土路,坑洼不平、弯多坡陡,农民的玉米和红枣即使丰收也无法运出去。焦宗宁协调回交通项目资金220万元,新建的7公里四条水泥路路基已完工。

串联起几个村庄的硬化道路,给村子带来了人气,给村民带来了财气,让村民们告别了闭塞,村民们把山里的红枣、红薯等拿到外面卖,走向了开放,使通村路变成了“致富路”。

图为焦宗宁在村民院里了解水管铺设情况。

吃水—村民连心桥

吃水难、用水更难,这是红崖渠村白家山村民们多年的心事。在初次驻村入户走访过程中,看着村民们每天因为用水发愁,有人在沟底挑水途中受伤,焦宗宁就暗自下定决心要让老百姓用上自来水。

2017年春节过后,焦宗宁跑县上、下临汾,经过多次协调,为村里新建农村饮水安全工程争取到水利资金15万元,于10月下旬由县水利局统一招标实施,在梁家山村自然村修建饮水工程。现在水管铺设已完成,引水及蓄水池因天冷上冻无法施工。开春建成后可解决44户、117人吃水靠挑、拉的问题,村民用上自来水,饮上洁净水,可达到“两不愁、三保障”的饮水不愁标准。

“以前吃水都是要走一两公里路用肩挑,路不好走,遇到下雨、下雪天,好几个人都因为挑水被滑倒受伤了。通上了自来水,咱以后就再也不用挑水了,真好。”村民常东平说。

县人大驻村工作队张建平说,焦书记来了后,多次给我们讲,“扶贫要输血,更要扶智”,咱们都是农村出来的,只有和老百姓心连心,多为百姓着想,才能得到他们的信任,自来水的接通将架起我们和村民的“连心桥”。

记者 郑晓军 王婧 摄影报道

责任编辑: 吉政