心贴山村 实干为民

——记大宁县曲峨镇道教村党支部第一书记冯赟

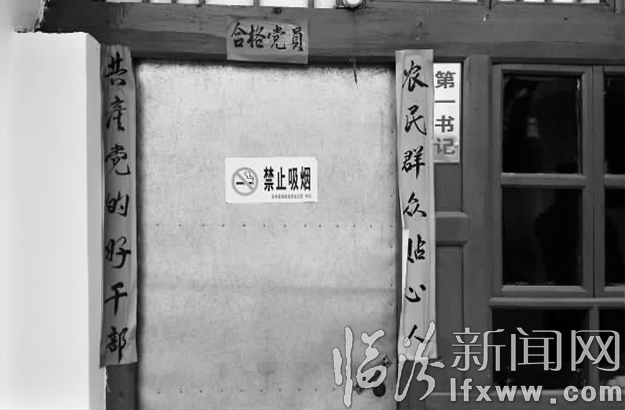

临汾新闻网讯 今年春节,大宁县曲峨镇道教村村委会的对联是村党支部书记房廷重亲手写的,内容特别喜庆,唯独第一书记冯赟所住房子的对联耐人寻味。

上联:共产党的好干部

下联:农民群众贴心人

横批:合格党员“实事求是的评价”,老房书记对自己的手笔很是满意。

5月9日,记者走进道教村村委会,对联已经风干泛白,但是上面的字迹依然清晰,究竟有怎样的作为才能担起百姓如此高的评价?记者用两天的时间在道教村实地走访,通过所见所闻还原村民口中的“好书记”冯赟在道教村驻村两年的故事。

一

冯赟今年38岁,湖北黄石人,2006年武汉大学公共卫生学院硕士研究生毕业,2008年考入国家卫生计生委疾病预防控制局。2015年7月成为中组部选派的第一批“第一书记”。

冯赟是主动报名参加单位第一书记遴选的,2015年8月27日,冯赟身上带着一纸文件,脑袋里记着“第一书记”的四个职责,心里装着“想要通过自己的努力让一个地方变得更好”的愿望,正式入驻道教村。

冯赟进村后,房廷重在村里条件较好的一户村民家里给他安排了一间房,并安排他以后在农户家吃饭,“一个大小伙儿,没有家人在身边,吃饭肯定是问题”,房廷重把自己周到的安排告诉冯赟,本以为小伙儿会欣然接受,但是,抱着不给村里添麻烦的想法,冯赟谢绝了老书记的好意。道教村距离曲峨镇镇政府骑车只有5分钟的路程,镇长王锁平劝说冯赟去镇上住,还能吃食堂,“我是来驻村的,不是驻乡镇的”,他再次婉拒了王锁平的好意。最后,拗不过他,房廷重在村委会给冯赟收拾出一间窑洞。当天晚上,冯赟就住了进去。

举起党建龙头,加强基层党组织建设,是冯赟近两年来做的一项主要工作。如今,道教村党支部通过“三课一会”制度,大大增强了党组织的凝聚力和党员干部的战斗力。

村委会是由一座老庙院改造而来的,第一次一个人住在大院里,夜安静得让人害怕,树上的猫头鹰叫了大半宿,冯赟辗转反侧,思绪万千。

语言不通,生活习惯不同,这些都不是问题,难就难在农村工作该怎么搞?脱贫项目哪里来?解决这些问题还要到老百姓中去寻找答案。

驻村第二天,冯赟就向房廷重了解村里的情况,“他问得很细,包括村里现在是啥情况,谁家有啥矛盾,村民最想干啥事,老百姓有啥困难等”,随后,由房廷重和几个党员干部轮流带着,冯赟挨家挨户上门走访,“说是调研,其实就是跟老百姓拉家常,这样他们才不会把你当外人,有时候一户就能坐一上午。”

因地制宜谋出路、顺应民意调产业,在冯赟的努力下,道教村樱桃种植面积已达160余亩。

如今,在道教村哪家的老人得了什么病,哪家孩子上学或是打工,哪家的经济条件如何,凡此种种,冯赟都了如指掌,“比本村人都清楚”,房廷重告诉记者。

用了三个半月的时间,冯赟把每户人家都走访了一遍,然后写了一份调研报告,从自然环境、经济情况、发展方向等7个方面对道教村的基本情况进行了汇总,里面有他的困惑和不安,也有期待和希望。在调研报告后记中,冯赟写道:“通过走访,我了解了道教村,道教村也熟悉了我,我融进了道教村,道教村也接纳了我,我感受到了她的苦楚、挣扎与期待。”他希望通过自己的努力让道教村再次焕发生机。

二

道教村有28名党员,长期在村的只有16个,平均年龄已有55岁。干部会、党员会常常缺三短俩,开不起来,更别提村民大会。“大家觉得开不开无所谓,会上说了一摊子事,下来还是解决不了。”房廷重给冯赟道出了实情。

摆在冯赟面前的第一件事就是抓党建工作。冯赟认为,农村党建工作不同于机关单位,农村党员受限于文化程度不高、经济基础薄弱以及配套设施不完善等自身条件,要达到像机关党员那样高的要求是不现实的。农村党员的本职工作是种地,做好农村党建工作,要从增加党员凝聚力、提高党员综合素质等一些最基本的要求入手。通过两年的实践,道教村的党建工作取得了实实在在的效果。

2015年9月8日上午,冯赟跟房廷重商量开第一次党员会的时间,房书记说了句“黑了开”,因为初来乍到,冯赟还不清楚村里的开会情况,对于为什么只是通知“黑了开”虽有疑虑,但并没有多说。从晚上7点开始,陆陆续续有人来,冯赟不时看看表,到8点半总共来了11个人,还是不齐。

要求别人做到的,自己首先要做到。在环境卫生大整治中,冯赟也不甘人后,冲锋在前。

“必须建立开会制度,推动党组织生活规范化。”此后,每次开会前,都要在喇叭里通知两次,房廷重再挨个儿打电话。考虑到大家农忙季节白天没有空闲时间,把开会时间统一定为晚上8点半,逐步提高党员的组织性、纪律性。

两个月的时间,从刚开始的挨个儿打电话,到后来听见广播通知按时到,道教村的干部会、党员会形成了制度化,落实了“三会一课”等制度,定期召开党支部会议,坚持每月至少一次支部党员大会、开展一次党员活动。

“现在大家都很自觉,有的党员从地里回到家,等不上吃饭就先来开会了,有的党员进了会场手里还拿着馍馍。”这种场景是道教村多少年来没有过的。

提高党员意识和思想水平是基层党的组织建设的基础。冯赟组织大家采取讲党课、集体讨论、播放视频等多种方式开展学习。组织党员赴陕西延安接受革命历史教育、陕西铜川参观学习樱桃种植、山东参观学习现代设施农业,让党员出去多走走,学经验,长见识。

充分发挥支部的核心作用。村里重要工作先由支部召开会议讨论,再提交村委会或村民代表大会讨论。进一步明确支部委员和村委干部职责,加强督促和落实,让村民逐步意识到村里的事有支部和村委在积极解决。

近两年的驻村工作,冯赟对村里的各项工作“门清”,在向市检查团介绍情况时,冯赟如数家珍。记者 陈明 摄

培养后备力量。在村党员平均年龄55岁,第一次开党员会时年龄最小的党员已经43岁,党员年龄老化,年轻党员断层,培养后备力量是党建工作的重要任务。“绝大多数年轻人都外出务工,要想把他们留在农村,就要让他们参与到村集体的管理当中,让他们与村里建立起更加亲密的感情联系。”冯赟和村里年轻人一对一沟通,哪家有年轻人回村,他主动找上门,了解思想动态,鼓励他们多参与公共服务。

29岁的房华现在是一名预备党员,有初中文化水平,之前在太原打零工,冯赟来到道教村时他刚巧从太原打工回来。记者见到他时,他正在地里给没有挂果的樱桃树叶面打药,“冯书记到我家里走访,问我一些在外面打工的事情,他说在村里好好干一样能有作为,还鼓励我入党,人家有文化,说的话有道理”,再过一年,房华的樱桃树就能挂果,平常除了忙地里的活,房华喜欢到村委会多转转,冯赟教他开始学习使用电脑,村里有啥事他也能插上手,他还按时参加党员会议和活动,没有在外打工的漂泊无依和对未来的恐惧感,房华回村的日子过得充实又踏实。

同样对未来满怀希望的还有31岁的房建杰,中专毕业后他就一直在太原的一座城中村做家电维修,前年冬天城中村要拆迁,房建杰回到了家里。“留下吧,咱村要培养后备力量,你有文化,懂技术,还会电脑,肯定有用武之地。”冯赟给出了中肯的建议。现在的房建杰已经是一名预备党员,今年村里搞花卉种植项目,他作为村里的年轻骨干还被派去太原学习花卉管理技术,成为一名技术人才。

挖掘本村红色文化。道教村有着深厚的革命历史传统。有传播马列主义思想,组织青年进行革命活动的进步青年房普明;在大宁加入中共产党组织的第一个党员房梓明;还有房居贤、房居平等为新中国的解放作出牺牲和付出的优秀共产党人……冯赟将从县志中查到的资料以及从一些年老的村民口中听到的故事加以整理,制作展板,在房普明故居辟出一间房子,设立了“道教村革命传统教育展览室”。“有些历史应该让后人记住,有些精神应该被传承下去,我只是加以整理,展览出来。”虽然是理科生,冯赟却喜欢传统文化和历史,他将自己的喜好融入工作当中,为挖掘和传承红色文化贡献微薄之力。

三

房廷重已经当了30年村支书,这些年,村里来驻村干部不是头一次,大多是一年来两三次,看看转转,过年慰问一下,没有真正住下来的。两年前,接到通知说村里要来一位从北京来的第一书记,老房心里不禁泛起了嘀咕:大城市里的年轻娃娃能适应农村生活吗?吃得了苦吗?有农村工作经验吗?这一连串问题也考验着冯赟。

道教村有295户,852人,其中有贫困户94户,273人,耕地面积1200亩。冯赟一方面深入宣传精准扶贫有关政策,转变部分村民“等靠要”的思想,鼓励村民树立“自力更生”意识。另一方面,结合村里实际,积极落实精准扶贫各项措施,确立了“扩大经济种植、发展乡村旅游”的发展方向,用一项项实实在在的项目让老支书和村民连连称赞:年轻人,有想法,敢担当。

冯赟不是农业专业出身,搞农业项目完全是半路出家。不懂就多听多问,在农户走访时,他问的最多的一个问题就是老百姓最想干啥。

2005年,村里发展种植业,种了100亩樱桃树,但是8年才挂果,许多农户等不了,后来几年里樱桃树陆陆续续被刨了不少,仅剩下20余亩。老百姓告诉冯赟,剩下的樱桃树结了果,卖的不错,就是品种老,挂果周期长,村里能不能帮忙引进新品种?许多村民向冯赟表达了想要种植樱桃的意愿。

老百姓既愿意种还有成功经验,这让冯赟很是惊喜。他经同学介绍认识了西北农林科技大学的一名老师,告知了道教村的实际情况,在老师的推荐下他们在陕西咸阳购买了一批樱桃苗。

2015年11月下旬的一天,冯赟一行5人去陕西拉樱桃苗,49岁的房玉产也去了,“相跟的人多就是想有事好商量”。当时村里资金困难,出门没有经费,他们只随身带着村民预交的苗钱。由于第二天才能装苗,为了节省开支,他们住在一家路边小旅馆15元一位的大通铺,天气很冷,房间里没有暖气,几个人围在一起商量第二天买什么品种,要多少。第二天一大早,趁着装车的工夫,几个人蹲在苗圃旁,矿泉水就着馍馍吃了早饭,7点多出发,半夜两点多才回到村里。“咱是受苦人,没想到冯书记也这么能吃苦。”因为这次近距离接触,房玉产对这位第一书记由衷地佩服。

第二年春,樱桃树苗公司的经理专门来到村里指导种植,他跟大伙儿说了这句话:“你们的第一书记真是给老百姓办事的好书记,处处为你们考虑,就冲他这个人,我给你们的苗比别人每株便宜两块钱。”

去年樱桃成熟时,冯赟发现许多城里人开车来地里头买樱桃,他又萌生了搞樱桃采摘的想法。今年年后,他争取资金在采摘园修建了厕所、垃圾池、休息厅及停车场,完善采摘配套设施。

现在,道教村的樱桃树种植已扩大到160亩,冯赟还邀请专家来田间地头授课,培训农民科学管护。前些天,有种植户告诉他,新种的樱桃树已经有些挂了果,“从买回树苗后心就一直悬着,现在落地了”,项目成功让冯赟满心欢喜,打心眼里替老百姓高兴。

走到田间地头了解农业生产情况已经成为冯赟的一种工作习惯。记者 陈明 摄

冯赟到村时,村里有50余座蔬菜大棚,但他在入户走访时,许多农户告诉他不想种了,因为好多棚烂了,大家都不想投资。已经成熟的项目难道要放弃吗?冯赟了解到,种植蔬菜大棚产生的经济效益要比种粮食高,但是很多农户还是习惯“等靠要”,等着政府帮助更换坏掉的大棚膜。他召集农户开会,和大家算账,投入多少收入多少,“棚是政府帮忙搭起来的,不能什么都靠政府,毕竟挣的钱还是自己的”,劝说大家不要荒掉。同时,发挥种植大户的带动示范效应,集中购买大棚种植所需物资,带动农民的种植积极性。

“要不是冯书记动员,稳定我们的情绪,我的棚就毁了,哪还能见了钱”,去年,李俊生本打算毁掉的两座大棚收入可观。

发展连翘种植是冯赟所在单位的对口帮扶项目。道教村有1200亩耕地,其中三分之一是坡地,而连翘耐旱耐寒,非常适合在荒山荒坡种植。由单位提供扶贫资金购买种苗,药业公司承诺按市场价格保证回收。如今,道教村已发展连翘种植户40户,种植规模达到300亩。

栽好梧桐树,引得凤来栖。经过一年多的建设和发展,道教村的外在环境和人们的精神面貌焕然一新,成功吸引了县里引进的重点扶贫项目——现代花卉产业示范园区落地,全面助力道教村脱贫攻坚。

项目落地首先面临的是土地流转问题,老百姓地里已经种了庄稼,还有大蒜、樱桃树等经济作物,该怎么补偿?在动员大会上,冯赟对老百姓抛出的问题一一解释,“老百姓做了牺牲,非常支持我的工作,我更要保护他们的利益。”冯赟多次与合作企业协商,为村民争取合理应有的补偿。

示范园区采用租用方式获得道教村南坪地块300余亩土地的经营权,将实行“公司+基地+研发机构+合作社+农户”的经营运作模式,帮助贫困户脱贫,农户增收。项目按照每亩每年1000元的标准为农户支付土地经营权流转费。三年建设期后,将按每亩每年100元、每年递增100元的标准支付农户土地资产性收益。项目可以吸纳本地劳动力,使农户获得稳定的工资性收入,预期全部建成后可增加200多个就业岗位。同时,项目还能与农户深化合作,带动农户进入花卉种植领域,提升道教村整体经济地位,农户可通过开办农家乐等方式分享示范园区经济成果,全方位增加收入。

此外,道教村还试点大蒜种植20余亩。

目前,冯赟与帮扶的县文体局正在联合开展乡村旅游规划设计工作,一幅道教村乡村旅游发展蓝图正徐徐展开。

四

“在上层制定政策面对的是机构,要高屋建瓴,下到基层,打交道的是农民,必须接地气,替老百姓着想,多办事、办实事。”冯赟如是想,照实做。

冯赟到村后第一次开党员会时,晚饭过后,他发现陆陆续续来的人手中都拿个手电筒。房书记告诉他实情,村里本来有十几个路灯,但由于村集体没有收入,耗电量大,用不起。“先用着,摸黑不行”,每晚8点到10点,冯赟与房廷重轮流人工开关路灯。

“能不能安上太阳能路灯?”有村民问冯赟。

“安,得想办法。”冯赟应承着,脑子里想的是资金从哪儿来,答应老百姓的事必须兑现。

大宁县是国家卫生计生委的4个对口帮扶县之一,冯赟从单位的扶贫资金中争取到一部分钱,购买了58个太阳能路灯。路灯厂的人来装灯时,冯赟对他们说:“你们来把技术关,剩下的活儿交给我们干。”打坑、立杆都是体力活,冯赟没有请工程队,优先考虑的是村里的贫困户,“通过劳动获得报酬,帮助他们,尊重他们,老百姓会生活得更有幸福感。”太阳能路灯装好了,晚上,村里被照得亮堂堂的,村民没有了拿手电筒的习惯,小广场上的舞蹈跳得更带劲了。

冯赟在走访调研时发现村里的中老年人许多都有关节疼的毛病,医学出身的他怀疑老百姓吃的水有问题。他请县水利局采集水样,拿到临汾化验,检测出村里的6处水源有5处是高氟水。长期饮用高氟水易得氟斑牙和氟骨症,这是问题,必须解决。

一副普通的对联,两句朴实的话语,道出了道教村民对第一书记冯赟的评价。记者 陈明 摄

但是,问题解决一是要有合格的水源,二是要有资金将水引入村子。

“房书记你负责找水源,钱的问题我来想办法。”冯赟扛下重任,不是觉得自己能耐大,而是涉及老百姓的健康问题,懈怠不得。在找到合格水源后,他跑了几趟县水利局,请县水利局专家帮忙制订引水入村方案、测算经费,在镇政府的支持下从县里争取了20万元,把安全饮用水接到了村口。

5月10日上午近十点,采访进行中,冯赟接到电话,有市里的检查团要来检查工作。挂掉电话,冯赟并没有因突击检查而忙碌准备,“不管检查不检查,平常工作做到位就能经得住考验。”他只是把这个消息告诉了房廷重。

约十点半,检查团来到了道教村,采访中断,趁着休息的空当,记者在村里随处转悠,道路干净卫生,见不到一处随意倾倒的垃圾堆,就连村民门口的柴火都码放得整整齐齐,有村民告诉记者,这是他们搞环境卫生整治的成果。

多年来,村民养成了出门就倒垃圾的习惯,即使村里有几个垃圾池也没有派上用场。冯赟上任后,村里新建了21个垃圾池,改造了15个,对原有的垃圾车进行了改造。硬件配齐了,习惯怎么改?休息时,冯赟喜欢在村里到处转转,看见地上有垃圾就随手捡起来扔进垃圾池。他还要求党员干部从自身自家做起,带头示范。通过一带十、十传百,道教村拉开了一场大规模的环境卫生整治活动。

冯赟把全村分成九片,实行分片管理,每个片区设立一名长期保洁员,每人每月补助300元。9个保洁员都是不能干重体力活的人,53岁的房建新是其中之一。房建新患有心脏病,家里有7口人,3个上学的孩子,他家是村里的贫困户,“一天扫两次地,就是捎带的活,早起一会儿工夫就干了,平常就捡捡垃圾,不费劲,冯书记心里惦记着我们哩。”

冯赟还制定了卫生制度,要求垃圾池不过半,每月清理一次,垃圾最后必须倒在5公里地外的垃圾场……整治行动是长期的,成果丰硕,村子变美了,村民的环境意识明显提高了。

联合县医院邀请省、市专家到村里开展义诊、县疾控中心开展健康教育。

联系山西大学数学学院,到村开展暑期支教活动。

翻修严重破损道路200米,整饬坡上田间道路2公里。

安装无线喇叭,解决以前有线喇叭覆盖面不足的问题。

协助舞蹈队活动,配备无线音箱,定时定点活动。

建起太阳能整体浴室,方便冬季洗澡。

……

随手翻看道教村的第一书记工作清单,两年来,冯赟做的每一件事都是实事、好事,赢得了村民的信任和赞誉。记者采访时,村里正在进行土地确权,村委会的会议室里挤满了人。听说记者是来采访冯赟的,大家都想说说他们心中的冯书记是怎样的人:“诚心诚意为民办事,踏踏实实助推扶贫”“没见过这么好的干部”“咱老百姓的贴心人”

……

今年正月上班后,村民争先恐后喊冯赟去家里吃饭。没有私心,不善言辞,淳朴的山里人想用最地道可口的饭菜感谢这位年轻的书记。

6月,冯赟的履职期将满,这位土生土长的南方人早已适应了北方山区农村的生活,他将带着不舍和惦念离开这片挥洒汗水的土地。同样不舍的还有村民,有村民向房廷重提议:“给县里争取争取,让冯书记再待两年吧。”房廷重连连摇头:“冯书记的人生大事还没有办,工作时,他扑下身子全身心投入,现在我们要期待他工作顺利,生活幸福。”“冯书记结婚一定要跟咱打声道,咱派代表去祝贺祝贺。”大家打心眼里为冯赟送上真诚的祝福。

任重者其忧不可以不深。他真真正正把老百姓放心上,将热忱化为行动,科学谋划农村发展,用桩桩件件实事让老百姓生活得更幸福,让农村更有希望。

记者 陈明 李卫红 董枭

责任编辑:张茜