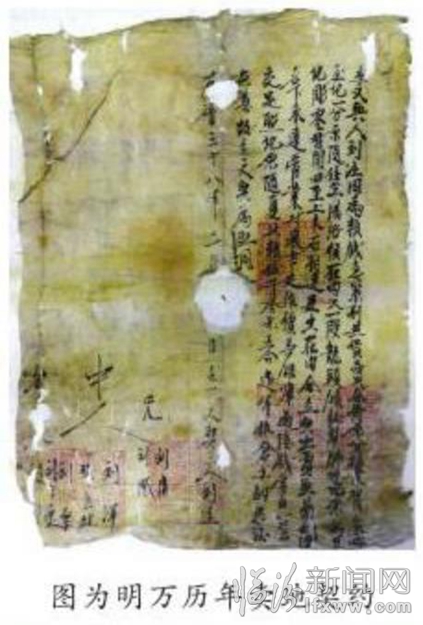

临汾新闻网讯 一份泛黄的麻纸,让时光穿越回明代,原来这是一份明代万历三十八年(公元1610年)的契约,距今已经有400多年的历史。“这份契约有点残缺,但记录内容还算完整。”蒲县克城镇公峪村的刘先生介绍,这是祖上一代一代传到他手中的。

契约中记载,刘注因为钱粮急紧,没有其他货物可以出卖,只好将原来祖上分到属于自己名下、在贺家峪的庄地一份,以及地里的各种地上物件在内;还有位于龙头岭社犁腹地7亩地以及周边的土木石全部包括在内,立死契卖给其弟弟刘波,由刘波来管理这份祖业。以上土地和财产折价银子四两六钱,当天交足,原来地里的夏粮五斗三升五合,到收获季节也要缴到仓库。立契约为证,立契人为刘注。

中间的说合人有两位哥哥刘清、刘澄,还有刘洋、张立纪、刘三元等5人。

该契约最明显的是4枚方形朱红大印,有藏友介绍,这应是明代的官契。从契约的内容也说明一个问题,当时刘注差钱、差粮,不但紧而且急,要不然也不会出卖祖业。契约还反映出祖业要卖给自家人的传统家风。

记者王隰斌

责任编辑:付基恒