洪洞赵城镇古稀老人李国富先生多次介绍他的挚友马应运先生写过一篇文章,其中写到堤村“有一所宅院,五十年前,这家大门上曾高悬金字牌匾,匾文是‘文魁’副榜’太守第’。这就是民国时期一方名士刘拱璧的府第。”李先生介绍,堤村现在是洪洞的一个乡级政府所在地,与赵城镇政府是一个级别。在民国时期,赵城是县城,堤村只是一个大村子,村子有刘姓、赵姓等人家。堤村与赵城隔河相望,有着丰富的历史积淀和文化内涵。

“嵇村有个刘珍如,平阳府里坐知府……”赵城文化研究会负责人、古稀老人李长青说,在上世纪“四清”运动时,堤村称“嵇村”,由于人们对“嵇”字感觉既不好认,也不易于记,在工作组的主持下,就将“嵇”字改为“堤”字,这是有记载的。

而马应运先生在文章中写道,“一字之改,使这个村名顿失人文色彩,顿消村史蕴意。”“赵城仇池的东周遗址、东义古称王略,都与东西周有关,看来堤村古称嵇村是有说法的。”李国富先生感叹,这是历史的痕迹。

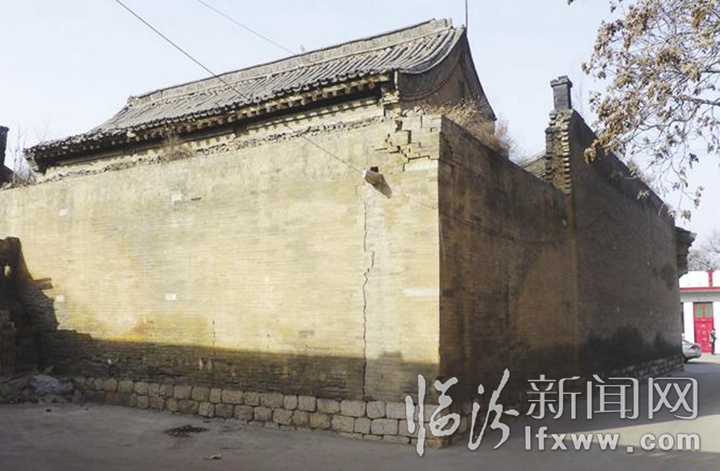

就几位老人提供的线索,元旦前夕,记者走进堤村寻找刘拱璧的府第。说起刘拱璧,村里人几乎无人知晓。91岁的赵仙达老人和他的儿子李德恩说村西的“围墙院”姓刘,是不是刘拱璧的宅院,不清楚。顺着两位老人指的方向,记者探访全村尚存的古民居,也一无所获。

李长青、许光军编著的《赵城名人荟萃》中介绍,刘拱璧,字珍如,于清同治六年(公元1867年)生于嵇村西北一个累世书香的家庭。刘拱璧自幼丧父,母亲孙氏出于诗礼之门,颇通经史,她决心把独生儿子培养成材。从拱璧两三岁起,孙氏就开始认真地教导儿子。她常以“头悬梁”锥刺股”囊萤”掛角”等勤学苦练的故事激励儿子,从启蒙读物到经史子集,海之不倦。拱璧聪颖过人,勤奋好学,7岁上就能联对,9岁读完《四书》,从而到始作诗、写文章。

光绪六年(公元1880年),刘拱璧尚不满13岁,便去参加童试。主考官为难他,让刘拱璧在一寸见方的小纸上写一万字和一百个古人的名字。

拱璧立时在小纸上写下“一而十,十而百,百而千,千而万”、汉光武二十八宿,孔夫子七十二贤”。如此应对,使主考官对这个小考童深为赏服。后来经过笔试,刘拱璧成绩特优,成为秀才中的佼佼者——贡生。

25岁时,刘拱璧通过岁考,中副榜。到了光绪二十年(公元1894年),28岁的刘拱璧乡试得意,高中甲午科举人。中举后的刘拱璧,人皆以“老爷”称之,然而他却不以老爷自居,依然故我。他戏出对联:人皆曰堂堂老爷无人敢惹,我本是好好先生依然如初。

1911年,辛亥革命爆发,推翻了中国最后一个封建王朝。刘拱璧和李大魁同被聘于征南部队刘汉卿麾下任参谋。队伍南下,意欲和陕西义军联合,以壮声威,收复晋南。12月5日晚,部队抵达临汾,原平阳府知府弃城逃走,刘拱璧被任命为平阳府知府,与新任镇台牛如虎坐镇平阳。然时过不久,清庭派卢永祥领兵进攻山西民军,娘子关失守。1912年元月22日,卢军攻至韩信岭,时童宝山被遣往省城领军饷,行至赵城窑子镇,闻说义军失利,遂即叛变返回平阳。同时,临汾知县武树善开门迎童军入城。童宝山竭力搜捕屠杀革命党人,刘拱璧乘夜从城头缒下,渡河西逃,慌乱之中,伤残一臂,逃至西山笔架庄避难。刘拱璧任平阳府知府只有短短的一个月时间。

1935年,一二·九”运动的消息传来,刘拱璧赴城内演讲,支持学生的爱国行为,宣传抗日救国。

1936年,刘拱璧已是古稀之年,但忧国忧民之心未泯。他眼见日本帝国主义加紧侵略中国,而自己已年老体衰,不能为国效力,加之次子死于非命,故而忧愤成疾,于此年10月3日病逝于太原。此后,刘拱璧的灵柩由火车运回故乡殡葬。一代志士走完了他的人生之路。

记者王隰斌

责任编辑:付基恒