临汾新闻网讯 军旅情长,师生情深,跨国之谊,历久弥新。

1960年至1968年,中国人民解放军空军第十二航空学校(以下简称十二航校)连续八年承担了外训任务,为古巴、越南等国家培养出260名飞行学员和8名飞行机务实习生,顺利实现了空军党委对外训工作“传技术、播友谊、宣传毛泽东思想、飞行训练万无一失”的要求,在新中国特别困难的历史时期,圆满完成了外训任务,坚定地履行了国际主义义务,而那份跨国师生情,也让很多亲历者难以忘怀。

受命接收外国学员

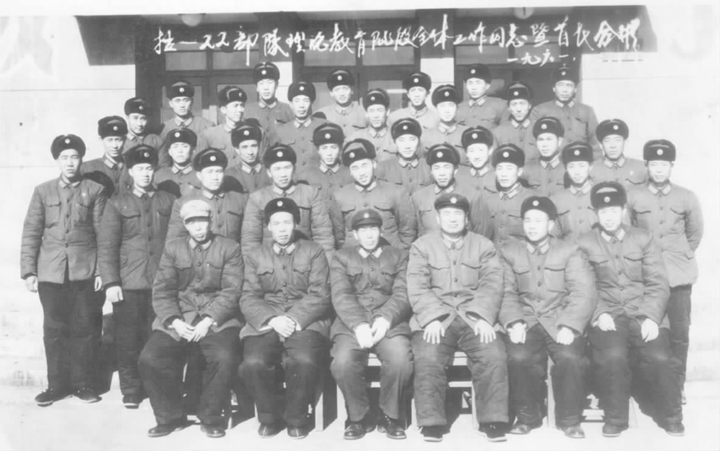

1960年12月18日,空军通知十二航校准备接收古巴学员,明确提出:训练外国学员是我国国际主义义务,工作的好坏直接影响到国与国,党与党的关系。责任重大,必须提高政治责任心,反对大国主义。在外国学员与本国学员穿插训练中,一切为外训让路,保证优质安全地完成外训任务。”在校党委的统一领导下,外训准备工作全面有序的展开。学校选调优秀干部和航空理论教员组成了外训队。拟定外训大纲,编写和赶印外训教材,组织直接参与外训的教学干部学习西班牙语,把教具模型按学科分类,并用西班牙文标出说明;后勤部门为古巴学员设立了特供灶、小卖部,备足日常生活用品;保卫部门与地方有关单位安排了安全保密措施,划定了外训教学活动区范围。经过半年多的准备,空军批复,古巴学员可以入学。为了保密,代号为拉-22部队。

1961年9月至1963年6月为古巴学员训练阶段,从学员入学开始,十二航校就营造了热情友好的氛围,第一、二、三批学员入校时,校领导和教学干部分别到太原和临汾机场迎接,第四、五批学员入学时,正赶上古巴前总统奥斯瓦尔多·多尔蒂克斯访华,十二航校派专人到北京参加了欢迎仪式和之后为总统举行的国宴。

入校时间不长,古巴学员渐渐了解到我国的国情,国内自然灾害严重,国际反华势力猖獗;中国正处在困难时期,航材及各种物资供应都非常短缺。在这种情况下,我们依然伸出援手,让他们来学习飞行,并处处给他们让路,把自己的训练延期,时任中队长今年87岁的管怀忠老人回忆:当时,学校安排我们自己的学员去打扫卫生或者到农场劳动,为外国学员腾出训练资源。”古巴学员感激的心情溢于言表:中国,伟大”!“毛泽东,伟大!”,他们表示一定要加倍努力学习,尽快回国实践,报答中国人民的深情厚谊。

后勤保障全面充分

韦兆丛是原十二航校校司令部理训处特设教研室主任。

1960年底,韦兆丛在齐齐哈尔的四团任特色教研工作没几个月,团首长通知他赶快回校报到,接受新的教学任务。第二天他便乘火车赶往临汾,校干部科副科长告知他要参加古巴飞行学员理论教育培训。

各专业组组建起来后,大家分头工作,制定训练大纲,编写教材。由于当时正值全国经济困难时期,市场上各种物资比较缺乏,据韦兆丛回忆,当时在临汾连普通白报纸都买不到,只好用黄色光面纸书写,写好后送校首长审阅。

张孔修校长看后打了回票,说:这怎么行?质量太差,影响国际声誉,重来!”随后向军校部打电话,请求支援一些好纸。

不到十天,好纸到了。

同志们加班加点重新将教材抄写一遍,再送到校首长处审阅,张校长把各学科教学大纲审查一遍,把需要改动的地方加以批注后对大家说:给外国学员讲课,虽有翻译也要通俗易懂,言简意赅,不能马虎!”,对校长指示,教员们认真做了笔记,回到办公室后,分学科研究制作模型、教具、图表等,经过半年的准备和翻译配合、试讲、练讲,准备工作基本就绪。

航理教学形象生动

理论教育开课后,飞行原理是第一课,讲的是飞机为什么能飞?教员费名云拿出两张纸片问大家:我在两纸片中间吹一口气,两纸片是向外张开还是合拢?”大家意见各异,于是他用嘴吹一口气,结果是合拢,继而导出柏努里定律,再讲解气流流过机翼时会产生上下压力,于是飞机就飞起来了。

发动机教员宋祖懿用座舱练习器讲解飞机开车步骤,和翻译配合得有声有色,博得了学员的热烈掌声。其他学科相继开课,都各有特色。在航空理论教学中,教员采用形象直观,精讲多演示的方法,使抽象的问题具体化,在与学员对话时,尽量用西班牙语,翻译在旁纠偏,鼓励学员学习汉语,用汉语回答问题,形成了互帮互学,民主教学的氛围。

半年后,航空理论训练结束,通过考核,学员理论成绩全部合格,可以下团进行飞行训练。

飞行训练从严从难

外训领导班子在飞行教学干部中推广航理教学的做法:讲西语,教汉语,力争少用翻译,尽快消除语言障碍。

在飞行训练上,校党委要求用最好的飞机,选调优秀的飞行、机务干部参加外训,运用地面苦练和空中精飞相结合的教学方法。苦练注意力分配和特殊情况处置的基本功,不仅要求学员能熟练地识别识读各种仪表示度,默画出座舱设备,而且能在遮目的情况下,用手指出仪表上各种飞行数据显示的位置。在空中领航训练时,学员反映,古巴是一个岛国,高度3000米以上就能看到海岸线,而中国地域广阔,相似的地标地貌太多,空中不好辨别,为此,从起落训练开始,学校就要求学员熟悉150公里半径范围内的地形地貌,默画点状、线状地标,熟记从各点返回机场的航向,把地图记在脑子里,飞行时实际判别加深印象,采取这些措施以后,学员普遍感到空中领航学习轻松自如了,技术掌握较快。

在飞行质量控制上,十二航校党委提出“提高标准,多学几手,确保安全”的原则。大纲规定我国学员飞行成绩及格即可转练习,外国学员则必须达到良好才能转练习,校机关组织质量检查,质量不高的要重新训练。在飞行教学中,除大纲规定的内容外,还增加了偏差动作和空中停车、空滑返场等特殊情况处置的训练。

为了搞好外训,飞行教学干部全力以赴,基本上没有节假日。

由于建立了严格的制度,认真坚持特殊情况处置训练,为保证飞行安全,避免重大事故发挥了积极作用。“当时还发生了一件特别惊险的意外。”在管怀忠的记忆中,古巴学员代号647一次单座单飞特技科目做动作时,座舱盖意外脱落,学员直面时速几百公里高速气流的冲击,人被紧紧的压贴在座椅上。睁眼睛都十分困难,手脚也被强气流所压服,动杆动舵非常吃力。面对危险局面,地面指挥人员沉着冷静,按处置预案不间断指挥,学员临危不乱,按指令正确操作,空地密切配合,硬是使飞机安全着陆,化险为夷。一些有经验的老飞行员都说,一名空中飞行时间有限的外国学员配合地面指挥,把一次严重的空中特情处理得这么完美,实属不易,既是精神力量的胜利,也是飞行技术过硬的表现。

1963年3月,齐齐哈尔四团撤销,飞机,教员全部投入外训,加快了训练步伐,圆满完成了古巴学员训练任务,空军领导,古巴驻华使馆以及古巴空军司令桑切斯都给予了高度的评价。223名赴华受训的空军学员回到古巴,由于队伍庞大,更因为技术突出,他们在古巴空军中有个统一的“外号”,被称为“中国人”,这些“中国人”逐渐成为古巴空军的中坚力量。

1965年9月至1968年4月,十二航校接训越南学员151名,除3人因身体原因提前回国外,148人顺利毕业。当时,部队军政素质进一步提高,并有此前积累的外训经验,再加上我国航空工业的发展,航材,航油供应情况开始好转,全校上下对完成越南学员的训练任务充满信心。

校党委认真研究了古巴与越南学员训练的不同点。根据越南学员的文化基础、身体素质制定了具体方案。

越南学员在训期间,临汾发生地震,当三团飞行大楼开始摇晃,危险来临时,教学干部先人后己,首先让越南同志离开大楼,脱离险境。对此,越方领队和学员感触颇深,领队说,中国学员训练时为我们让路,危机关头却把危险留给自己。由此见证了什么才是毛泽东思想武装的战士,由衷地感叹:真诚的友谊,真正的兄弟!”在最后一批越南学员毕业典礼上,越南驻华大使向十二航校院赠送锦旗,并带头高呼“中越两国战斗友谊万岁!八年外训再次证明,中国人民是无私的,中国军队是富有国际主义精神的军队,我们宁可忍受贫穷,甘愿做出牺牲,也要坚定地履行国际主义义务。

跨国情谊历久弥新

虽然相处的时间不长,但那份师生情谊却深深地烙印在外国学员的心中。

1964年,时任十二航校校长孟力随中国军事代表团访问古巴,曾在十二航校学习过的学员们闻讯从四面八方赶往哈瓦那看望孟校长,围在孟校长身边亲切交谈,久久不愿离去。依依惜别时,再三请求孟校长带去对师友们的问候和良好祝愿。

中国驻古巴使馆武官介绍,古巴空军司令海门·古塔雷斯和不少空军旅以上干部都是十二航校毕业的学员。

1993年4月,古巴学员回到祖国已30多年,他们依然怀念在十二航校学习生活的日子,通过中国驻古巴使馆及总参谋部外事局致信十二航校,表达感激之情。

管怀忠老人家里至今珍藏着一对瓷白有机玻璃材质的带诗词的毛主席像,是在友谊商店买的:1963年,一大队代号541的学员到北京空军总医院看病,需要一名翻译,但当时没有翻译,恰巧我要到北京办事,学校就安排我陪同那名学员进京。当年,北京友谊商店是专为外国人服务的,因为陪着他,我才能进去。”三团教员仝应舟曾带飞过一个学员,那名学员后来还专程从越南来临汾看望自己的教员和领导,师生相聚,相谈甚欢,字字句句都是对十二航校的怀念和感激,离别时依依不舍,表示自己还要再回来。

1993年4月20日,当年代号为251、612、143、543的四位学员代表所有曾在十二航空校学习过的学员们给十二航校写来一封信:“首先,我们要传达30年前在贵校学习过的古巴学生的问候,并请你们将此信转达到所有执行过这一光荣任务的同志们。虽然时间已经过去很久,但我们感到就像在昨天……30年来,我们没有忘记你们,对我们来说,你们已经远远超过了老师,就像是我们的父母。由于你们的教诲,我们以优异的成绩完成了祖国赋予的各项任务。我们常在一起小聚,回忆我们在中国的那段时间,特别是与你们相处的日子,想起你们如何关心我们,热情细心地照顾我们。尽力使我们在中国过得愉快。由于你们的严格要求和独特的教学方法,我们的空军有了历史上最好的专家,你们还使我们懂得了决定战争胜负的主要因素是人,而不是武器。

希望和你们有更多的接触,希望能再次见到你们和拥抱你们!以感谢你们为我们所做的一切。我们希望能在我们的家里接待你们,把你们介绍给我们的家人;我们也希望你们来看看我们的国家。我们等着你们的消息,请接受我们所有人的热烈拥抱,祝你们和家人身体健康,签上我们的代号,这样你们会很快想起来的。”时光易老,情谊长存,这份跨国师生情缘,在每个亲历者的心里,就像是一坛陈酿,愈久愈香,愈久愈醇。

记者 韩晓芳