几千年来,每逢农历三月初十女娲的生日,女娲故里的人们无论刮风下雨,都要前来祭祀。

宋代石碑

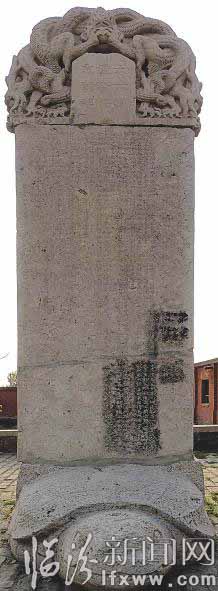

元代石碑

女娲补天与亘古开天的故事在我国家喻户晓人人皆知。作为中国的神话人物,女娲与伏羲同为中华民族的人文初祖。那么,这样一个人物会不会有陵墓呢,如果有,陵墓又在何方?近日,记者踏上了洪洞县赵城镇侯村,探寻人文初祖女娲的陵墓。

探寻女娲故里

驾车进入赵城侯村,砖砌的古朴门楼上写着“女娲故里”四个大字。女娲让侯村声名远播,也让侯村人引以为豪。

据《太平寰宇记》记载:女娲墓,在赵简子城东南五里,高二丈。

又据《大清一统志·霍州直隶州》记载:娲皇陵,在赵城县东南一里。

清道光七年(1827年)《赵城县志》卷二十九对女娲陵有更详细的记载:女娲陵,在县东八里侯村。正、副陵各一,皆在庙后。

东、西相距四十九步。居左者为正陵,其副陵相传葬衣冠者。陵前古柏一百八,树多八九人围。俗言鸟雀不粪、虫蚁不蚀,亦好事者之说也。正陵右有“补天石”。宋乾德四年(966年),诏给守陵“五户长”吏,春秋奉祀,其后代有祭告。国朝历次遣官致祭,祭文并砌石,立庙中。

当我们走进娲皇庙时,能看到曾经学生上学的校舍,也能看到刚刚复建的一座新庙宇,能感受到沧桑和古老的是,一块硕大的补天石和两通高大的石碑,一通是宋代的,一通是元代的,而都留有元大德年间大地震的痕迹。

研究女娲十多年的刘北锁说,据专家考证,现在高高耸立的宋、元两通石碑都是地震后修复的。而三棵枯死的千年古柏,以及散落的石鼓、碑座、瓦片和琉璃碎片,也证实了这里有沧桑的历史和亘古的文化。

传说广为流传

女娲,又称女希氏、女娲氏、女娲娘娘、娲皇氏、凤里希、始祖母神。后来成为我国道教中的一位女性神,全称“承天效法后土皇地祇”,简称地皇。

女娲补天的传说在中国广为流传,最早在《山海经》上有所记载。《山海经·大荒西经》:有神十人,名曰女娲之肠,化为神,处栗广之野,横道而处。”在传说中,女娲人面蛇身,一日中七十变,造化万物。《三家注史记·三皇本纪》就有“女娲氏亦风姓,蛇身人首,有神圣之德”的记载。

女娲“抟土造人”的神话在《风俗通义》中有所记载。翻开《红楼梦》,开篇就引用了“女娲补天”的古老神话传说,以说明书中的故事发端于一块被女娲皇遗弃在大荒山上青埂峰下的顽石,故《红楼梦》又名《石头记》。

有中国神话传说及东方神话之父的袁珂,在他所著的《中国神话传说》中就有女娲补天的精彩故事。而在民间,尤其是在赵城侯村,女娲造人、女娲制乐、女娲补天等故事更是广为流传。

热衷女娲文化

在侯村女娲陵采访时,巧遇一位研究女娲文化的老人刘北锁。

12岁之前,刘北锁在村里长大。记忆中的女娲陵“规模宏大,古柏森森”。“据记载,女娲陵有古柏108棵,我上小学时数过当时有97棵,后来历经破坏和砍伐,现在只剩下了3棵。”在刘北锁的记忆中:原来周边村子也有许多与女娲陵相关的庙宇,现在大多已经坍塌或毁坏无存了。”刘北锁是土生土长的侯村人,退休前为中国兵器工业204研究所研究员。退休后,刘北锁留在了西安,源于对故乡对女娲文化的爱好,他搜集资料、整理碑拓、撰写论文,成为女娲文化的研究和传播者,已连续三年受邀参加了在河北涉县、甘肃天水、河南周口举行的伏羲论坛学术会议,并撰写相关论文与会交流。其撰写的论文在《天水师范学院学报》、《平阳方志》等多家杂志报刊发表。

从1997年退休到现在,刘北锁几乎每年都要回来一两趟,搜集整理与女娲陵相关的资料,并与黄帝陵、舜帝陵等陵墓进行比较。

“女娲陵共有两个陵,一个为正陵,一个为衣冠冢。”刘北锁说:两个陵皆在庙后,东、西相距四十九步。这种墓葬形式在全国少见。”“明清两代官方清明祭祀的帝陵中,湖南炎帝陵52次,陕西黄帝陵43次,而女娲陵则有72次,每次祭祀都会有一块与祭文相关的石碑,女娲陵应该有72块”,刘北锁介绍:这次寻找正殿挖根基挖出的12通石碑皆与清明祭祀有关。”

保护出土文物

提到出土的12通石碑时,刘北锁非常激动:这些石碑对研究女娲及当地的历史,具有非常重要的意义和作用。”这些石碑是在寻找原来陵区补天寺的正殿时挖掘出来的,刘北锁得知消息后,赶紧打电话让村民和补天寺住持等人保护好这些出土文物,使这些珍贵文物免遭破坏,同时要求施工人员挖掘根基时要小心,避免碰撞和毁坏未发现的文物。

经过仔细挖掘,这次共出土石鼓、碑座等石器文物有30余个,出土石碑12通,其中残碑一通。村民自发将这些出土文物保存在陵区一间存放杂物的房屋内。

为了看看这些出土石碑,刘北锁特意从西安赶到侯村。当看到这些出土石碑时,从事多年女娲文化研究的他激动不已,仔细辨认碑中的文字,并将碑文摘录下来,贴于碑底部,还找人用毛笔书写,贴于房屋内的黑板上,供当地关心女娲文化的村民们观看。

刘北锁说,这些出土石碑为研究女娲陵再添新佐证,不仅印证了县志记载的相关记载,而且为进一步研究女娲文化提供了文字和实物资料。

期盼再现辉煌

据《平阳府志》载:唐天宝六年(747年)重修,唐以后历代屡有修葺。女娲陵原规模宏大,建筑风格极具皇家气派。宋代碑文载:南北百大,东西九筵”,原有建筑现已不存。

女娲陵现为山西省重点文物保护单位,又称娲皇陵,始建年代无考。历史上的辉煌从史料中可见一斑,但现已走向衰落。

现在女娲陵存有两通高大的石碑,一通为宋开宝六年(973年)和元至元十四年(1277年)。有千年以上古柏三株,陵区正门东西两侧各一株。陵区大殿前的一株为猴头柏。这株柏树身上满是疙瘩,疙瘩或大或小均状如猴头,因而名为猴头柏。遗憾的是三株古柏虽然见证了女娲陵的辉煌和沧桑,但无一株存活。此外,有“补天石”一块,以及明清时期石碑30多通。

刘北锁对女娲陵的情感很深,多年的研究爱好让他认识了山西省社会科学院文学所研究员孟繁仁、女娲文化研究者辛中南等专家,而对修复女娲陵,再现昔日的辉煌也成为刘北锁等人及当地村民的希望。

“修复女娲陵对弘扬祖国传统文化、造福子孙后代具有十分重要的意义和作用。”刘北锁表示,虽然身在外地,但会一直关注和研究洪洞女娲文化及女娲陵的修复工作。”

记者 王隰斌 张春茂

责任编辑:刘静

上一篇: 登高望远 别有风情

下一篇: 洪洞青龙山雄壮秀美巧夺天工