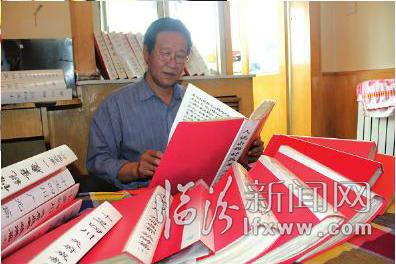

十年手抄,现在的武同生已经拥有了上百册的手抄文集,字数可达到四百万字。

笔耕不辍,十年抄写不断,在武同生的心里,抄写文集已经不仅仅是一种爱好,更是他追求人文文化的情怀。

古代文人,常以抄书为荣,因为古代的书籍来之不易,抄书就成了古代文人、学子学习文化知识的一个必经之路。

侯马市也有一位喜爱抄书的人,只是此人抄书不为练习书法,而是为了心中的人文情怀。他叫武同生,是侯马供电系统的一位退休干部。近日,记者亲赴侯马,走进武同生的家中,一睹他的手抄作品。

“我的手抄历史已经有整整十年时间,所抄内容多是地方民俗、人文历史和自然景观,现在共有一百多册手抄文集,大概有四百万字,主要分为两个部分,一个是已经完成的四川文集《十里四川》,一个是现在正在进行的山西文集《人说山西好风光》。”武同生说,最初他只是随手抄写一本《四川旅游指南》的书籍,后来越抄越投入,竟然在不知不觉中将这本20多万字的书籍抄写完毕。随后,他又动手寻找了很多介绍四川的相关书籍,不停抄写,最终完成了第一部手抄集。因为整部四川文集按页铺开的话竟有十里之长,所以起名《十里四川》。

翻开武同生的手抄集,映入眼帘的虽然只是简单的白纸黑字,但如果积累成上百册的文集,就是一个奇迹。而拥有四百万字手抄文集的感觉让武同生颇为兴奋,回味着当初的感觉,他告诉记者:那时候总有人问我,作为一个山西人一个临汾人,为什么要写四川啊?我却认为,既然是从四川开始的,就应该坚持下去,如果半路中断改抄山西,那在抄写过程中,也会不自觉中断,而且我那时候就已经做好了打算,抄写四川就当是一种练习,经过数年的锻炼,当我对

手抄艺术得心应手时,这时候写家乡可就是最佳状态了。”事实上,就在武同生准备开“抄”山西时,发生了一件大事。2008年5月12日,四川省汶川县发生了大地震,已经抄写多年的武同生对灾区的情况十分关注,不但在最初的爱心活动中捐款300元,后来还参与了连续3年每月捐款105.12元的“援助建设”。“地震前,我本来已经完成了四川的手抄集,计划开始抄写山西,可是大地震发生后,我对整个抗震救灾的情况十分关注,认真考虑后,决定在四川文集中再补充一部抗震救灾的手抄专题。”武同生说,虽然他只去过一次四川,但因为抄写这一特殊爱好,让他对四川的情况非常上心,也因为感受到了全国各地奋起支援灾区的感人情怀,一直将手抄称为“游戏”的他,第一次在手抄上找到了神圣的感觉——他要用手抄的方式记录下那些感人事迹。

2012年冬天,经过三年多的抄写和整理,武同生终于完成了四川集的全部手抄作品,也是在这年冬天,他决定开始写自己的家乡。临汾历史悠久,人杰地灵,关于临汾的传说和典故比比皆是,要想完成一部集子,就必须先列好提纲。”武同生说,他利用半个月时间查阅关于临汾的文史书籍,挑选精品作为备选资料。

经过半年努力,目前武同生已经抄写完成了尧都、霍州、洪洞、安泽、古县、浮山、汾西、永和、蒲县和大宁等地的专题制作,总计四个册子。每个手抄册的页数为60页,每册三四万字,临汾部分目前已经完成了十几万字,随着剩下几个县的完成,最多5月底就可以彻底完成家乡临汾的手抄文集了,随后还有山西其他县市,山西抄写完了,我还计划抄写整个中国,我的手抄计划还很长很长。”说起抄写岁月,武同生感慨万千,“人们都说,读万卷书不如行万里路,我没有那个时间和精力,只能做到抄万卷书,这么多年来,我所抄写的东西都源自书籍,文集中的一些配图,也都是我剪报搜集而来的,这多亏了网络的发达,让我找到了一些在书籍中无法找到的东西。”记者 杨全 李晓林 田志华

责任编辑:高卓然