临汾新闻网讯 谁说“90后”都是娇生惯养的小公主、小皇帝?就在大家都用冠以的标签命名“90”后只是一群懒惰贪玩的孩子的时候,很多“90后”已经早早加快脚步,俯下身子,开始创业。本文中的三个“90后”就想用两三年的时间把传统的手工蒸馍做成一个品牌,占领人们的餐桌。

杨晓栋,90后,吉县人。

赵临苗,90后,临汾本地人,杨晓栋未婚妻。

史婉婷,90后,临汾本地人,赵临苗闺蜜。

3个人都是2014年毕业,均攻读的艺术设计专业。他们和其他“90后”一样,青春、活力、阳光、自信,但他们又和其他的“90后”不一样,选择了“蒸馍”这项看似与年轻人不相干的事业。

每天早上6点,赵临苗的手机闹钟准时响起,她揉着惺忪的睡眼,摸索着套上衣服,拖着沉重的步伐,敲开史婉婷、杨晓栋房间的门,告诉他们该起床了。

前一天晚上杨晓栋将老面从冰箱中取出,撕成小块并用清水融化开,倒入事先备好的面盆中。完成之后,赵临苗帮忙倒水,杨晓栋快速用手搅拌着面粉和水,搅拌成棉絮状,再将面粉揉成光滑的面团,盖上盖子,等待着醒发。

6点半,面粉早已醒发好,他们洗漱完毕,各就各位准备开工。

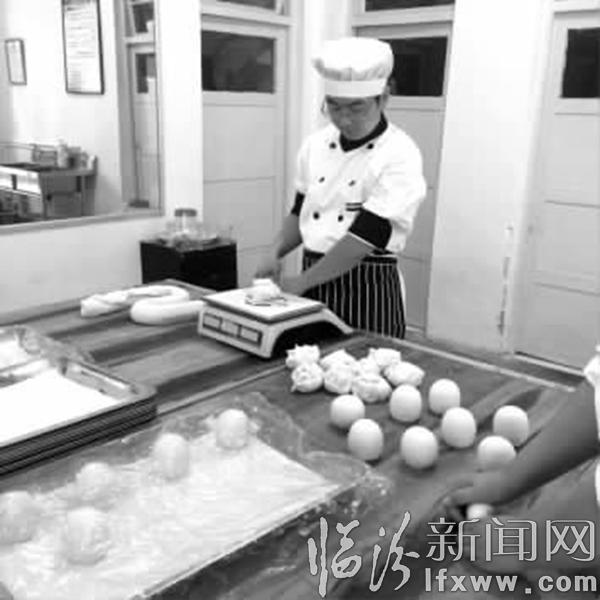

赵临苗动作娴熟地操作着已发好的面团,右手撕扯着像汤碗一样大的面团,左手快速地用刀切开未撕开的面团,直接放在面板上。这个环节是事关蒸馍成功与否的关键。碱的运用不可小觑,她将事先准备好的碱面放入碗中,倒水化开,把面团中间挖个小坑,加入碱水,并加少许面粉,全神贯注地揉搓,直到把面团彻底揉匀。忙完其他事的杨晓栋又抢过赵临苗手中的面团,一声不吭地揉了起来,直到面团表面完全细腻、光滑,然后将揉好的面团搓成长条,切成均匀的小剂子。他们将小剂子再次揉至表面光滑,放置馍盘里送到醒发箱内,待30分钟后再次醒发。

在等待馒头醒发的时间段,三人在欢声笑语中将剩余的一部分面团用来包豆包、糖包。半小时很快结束,醒发箱里的馒头已经有一些变化,3人快速将醒发好的馒头转移至蒸箱。40分钟后,热气腾腾的馒头出蒸箱了。9点,杨晓栋准时出发为科委巷蔬菜店送馍。11点、下午3点他们反复着之前的工作。

说起为何选择蒸馍作为创业项目,这其中还有故事呢。

今年2月,杨晓栋带着家乡传统手工蒸馍去看未婚妻赵临苗。“晓栋,我这么喜欢这个手工蒸馍,其他人也应该喜欢吧。要不你去干吧,这样我就能天天吃到了。”赵临苗的一句玩笑话让杨晓栋一愣,这蒸馍也能作为职业工作?赵临苗似乎看出他的疑惑,一边掰了一块馍放到嘴里,一边夸赞道:“嗯,味道香甜,做法独到,很不错哟。”这个不经意的夸奖,让杨晓栋看到了商机。

杨晓栋把这个想法告诉家人时,家人在第一时间提出反对意见。他们觉得,好不容易将他供上大学,现在有一份稳定的工作,怎么说放弃就放弃了呢?但爱情的力量是伟大的,作为未婚妻的赵临苗显然是投赞成票,使杨晓栋信心倍增,于是两人双双辞职创业。

杨晓栋开始马不停蹄地四处找地方,选购食材,走上了创业之路。然而,做起来并没有像杨晓栋想像的那样容易,前期的掌碱,就让他们犯了难。即使有老师手把手教,蒸出来的馍也是五花八门,有的像小花猫脸似的到处斑斑点点,还有的直接变成了黄馍……这让杨晓栋痛心不已。

熟能生巧,时间是一切的见证。经过一个月的努力,他们熟练掌握了蒸馍的各个程序。

渐渐地,杨晓栋的传统手工蒸馍被周围人所熟知。除了白面馍、花卷之外,他们还包有糖包、豆包等,以满足不同顾客需求。虽然价格比通常的蒸馍贵一些,但因为纯手工完成,吃起来口感好,还是获得了不少人青睐,成为餐桌必备。一次,赵临苗的一位朋友吃完他们的蒸馍后,忍不住拍了照片上传到朋友圈后,没想到引来许多人点赞和询问。

有了更多顾客支持,赵临苗把糖包和豆包放在朋友圈里推销,做起了微商。

“年轻人要敢于打拼,有想法就赶紧去做,否则会给人生留下遗憾。”杨晓栋打算下一步筹备建立属于自己的公司,扩大经营种类,如面条、吉县的苹果、小米等,脚踏实地走出一条创业人生路。 记者 李娇

责任编辑:实习生王楠