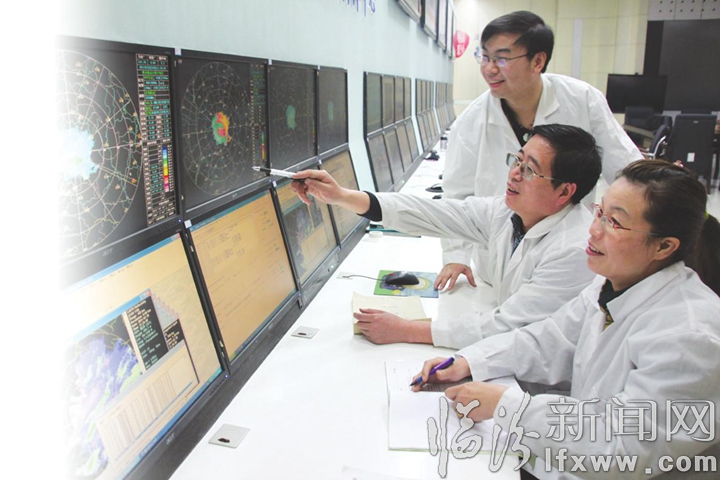

临汾新闻网讯 “把脉”、问诊”,乍一看,似乎是老中医诊治病患的场景,但是在我市气象台天气“会诊室”内,也有一群身着白大褂的“医生”,他们虽对一般的求医问药者闭门谢客,但是开出的“处方”却“对症”所有市民,尤其对环保、国土、水利、住建、交通、旅游、农业等行业尤为重要,因为这些部门可是天天需要“气象医生”的“处方”。

“我们可不是普通的‘医生’,我们要打起百倍精神,为‘老天爷’把脉,天天看‘老天爷’的脸色……”山西省级气象首席预报员、临汾市气象台台长戴有学笑道。

戴有学,1987年参加工作,1995年加入中国共产党,至今已是一个有着30多年工作经验的省级气象预报专家。他对临汾市各种灾害性天气特征进行了深入研究和系统总结,建立了各类灾害性天气预报模型和物理量指标,多次成功地预报出灾害性、转折性、关键性天气过程,审核签发各类气象灾害及次生灾害预警及预警信号917次,组织撰写决策服务材料4500期,撰写重要气象报告340期,参加了51次重大气象新闻发布会发言,接受各类媒体采访350次。在气象灾害及次生灾害预报预警、突发事件应急、重点工程和重大社会活动气象保障等多次重大气象服务中,为市政府和有关部门提供了决策依据,得到政府和有关部门的表扬,取得了明显的社会和经济效益。

“闪电理论”即是不忘初心

那是夏末的一个傍晚,夜幕低垂,轰鸣的雷声隐隐远去,急骤的雨渐渐停了下来。戴有学站在天气预报会商室宽敞明亮的玻璃窗前,眺望着窗外这片土地,轻轻地舒了一口气,一丝自信的微笑从嘴角悄悄溢出。这大概是夏末最后一场暴雨了,入秋后,这样的大暴雨会逐渐离开这个城市,由于戴有学准确“把脉”,全市各个相关部门和市民都做了相应准备,这场暴雨并没有给这座城市带来太大影响。

“给我一个支点,我就能撬动整个地球。”这是戴有学最喜欢的一句话。他说,气象部门的支点就是业务现代化建设。这位气象专业出身的中年人,常用气象学中的一种天气现象来表达自己的思想,即空气中水气的对流,强烈的摩擦产生了能量,能量的聚集就可爆发出强烈的火光。他由此得出人生的“闪电理论”:党和国家培养了我们,给我们积聚了知识的能量,我们要把这些能量释放在推动社会的发展上,释放在服务人民,服务社会,服务经济建设上。”

静观风云 源于不断进取

自1987年戴有学迈出兰州大学校门的那一刻起,他就准备融入临汾这片风雨天空;从他当上天气预报员起,就不愿意被“老天”牵着鼻子走。他要走在风雨的前面,洞察天气的“来龙去脉”。为研究临汾市的暴雨成因、地质灾害、大气污染、内涝、气象与疾病等,他翻阅了近百本资料,写了一百多万字的笔记。

上世纪90年代中期,随着国家9210工程的开通实施,计算机应用和数值预报水平迅速提高,地市级气象部门获得了越来越丰富的基础信息,但旧的图纸和作业方式无法充分利用这些资源,为了充分利用现代化建设成果,最大限度地发挥9210工程整体效益,戴有学带领课题小组利用两年多时间,建立了一套适应地市级气象业务现代化发展需要的、以数值预报产品为基础、以MICAPS为核心、综合各种信息和预报方法的新预报业务流程。

戴有学说,在开发过程中,最关键也是难度最大的就是进行MICAPS二次开发和建立新预报业务制作流程,这不仅要对MICAPS这套系统了如指掌,而且对地市级预报业务工作还要精通。

期间,戴有学除了正常值班、管理、会商天气外,把所有的时间都用在了研究课题上。为了按时结题,他与同事连续一个多月,在闷热的房间里坐在计算机旁一遍遍修改程序,一遍遍查找数据,有时一干就是几个通宵,完全忘记了夜与昼的交替。有时,他们工作到半夜,当睡神来袭时便席地而睡,或是蜷缩在办公桌上休息。通过上百次的研究、试验、修改,1998年,课题如期完成并得到了上级领导的高度认可。

中国气象局天气司预报管理处专门负责这项工作的领导感慨地说:这个课题开发的很有价值,为全省乃至全国地市级气象部门建立新预报业务流程和新业务体制奠定了良好的基础,丰富了中国气象局MI-CAPS系统的功能。它的开发应用能充分发挥地市级气象现代化设备的作用,极大地提高地市级天气预报的准确率和防灾减灾能力。这项课题的应用,彻底改变了传统的作业方式,能充分发挥9210工程的整体效益,实现减员增效,提高工作效率。”之后,全国十几个省市气象部门的同行们纷纷来到临汾学习参观。

非100%准确 但需付出100%努力

“天气预报虽达不到百分之百准确,但是我们一定要尽百分之百的努力。”这是戴有学常挂在嘴边的一句话。在每一次重大天气的预报中,他和他的团队都背负着很大的压力,但每一次他都不负众望,为政府的决策提供了重要的参考依据。

在天气预报中,最让预报员发怵头疼的就是预报不准确。有时,在天气图上明明一个大的天气系统已经形成,预报结果发出后,老天就是不下雨;有时天气图上经纬分明,没有丝毫雨的迹象,但米粒大小的一块黑斑就可造成一场突如其来的大暴雨,使“满腹经纶”的预报员猝不及防,困惑良多。难怪科学家从上个 世纪一直到本世纪都在无奈感慨,在人类社会生活中,有两大事物最难以预料:天气和地震。

暴雨是影响临汾主要的灾害性天气,其地域性和时效性很明显。为了提高对暴雨的预报能力,1995至1996年,戴有学带领课题组,利用常规观测、雷达和卫星观测等资料,结合临汾固有地形特点,采用中尺度分析手段,分析了临汾暴雨的成因,并总结出三种短时暴雨预报模式。经实践后,效果较好。1997年8月4日,他综合分析各种气象信息,并运用暴雨预报模式,成功地预报出了次日大暴雨天气过程,荣获省气象局灾害性重要天气预报服务一等奖。

经历风雨 喜看彩虹高挂

风雨过后,待日出,必有彩虹诠释风雨的美丽。在风雨中耕耘数十年,戴有学迎来了收获的季节。科研成果、科技论文似一朵朵璀璨的花朵,向这位风雨中的开拓者展开了笑颜。

在大学毕业后的30多年时间里,戴有学主持参加完成了32项课题研究,20项成果获奖,其中两项成果荣获山西省科技进步二、三等奖,九项获临汾市科技进步一、二、三等奖,九项获山西省气象科技进步二、三等奖。发表论文26篇,主笔出版专著《临汾市农业气象服务技术手册》1部,26篇论文获省科协优秀学术论文一、二、三等奖。40次荣获山西省重要天气预报服务奖,5次被评为全国优秀值班预报员,7次荣获全省气象部门先进工作者和重大气象服务先进个人。相继被授予山西省劳动模范、全国优秀值班预报员、全国优秀青年气象科技工作者、山西省优秀青年科技工作者、山西省优秀科技工作者、山西省“科技奉献奖”先进个人、山西省气象局首席专家、临汾市十佳科技创新人物、临汾市高层次领军人才等荣誉称号。

记者 郝海军

责任编辑:付基恒