临汾新闻网讯 “生活是一面镜子,你对它笑,它就会还你以笑,你对它哭,他就会还你以哭。我要以良好的心态,带着感恩的心,朝向幸福的方向出发……”这是刘志兵在自己的本子上写的一段话,他时常用这些话勉励自己。

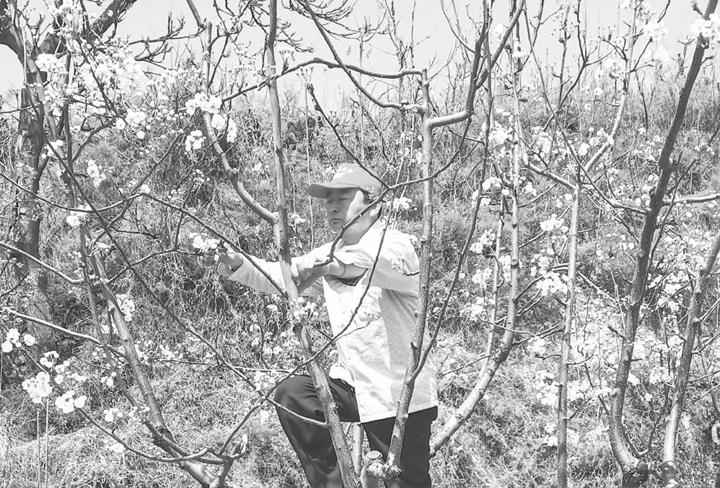

四月的隰州,梨花开得正艳,看着满树洁白的花蕊,刘志兵仿佛看到了丰收的景象。“这梨树在春季怕冻花,夏季怕冰雹,为此我今年早早在地里准备了烟炉,等入了夏,还要拉上防雹网……”刘志兵笑着说。

刘志兵是隰县龙泉镇刘家庄村人,曾经的病痛让他几乎对生活失去了信心,是母亲给了他第二次生命。2016年,他成为龙泉镇典型的因病致贫的贫困户,是伟大的母爱让他再次找回了自己,如今,他靠着国家的扶贫政策和自己的努力,最终成为一名光荣的自主脱贫户。

刘志兵说,自己是凭着一颗感恩的心,才走出了困境。

重获新生 感恩母亲

刘志兵本来有一个幸福的家庭,阳光健康的他和家人一起憧憬着美好的生活。2012年,一场灾难从天而降,把他和他的家庭推进了痛苦的深渊。

“那天中午,我从地里回来后感觉浑身发软,直冒虚汗。刚开始还以为自己是感冒了,压根就没重视……”刘志兵说,可是半个月后,这场“感冒”越发严重了,不仅呼吸困难,手臂、小腿都开始浮肿了,这才赶紧去医院检查。山大二院的诊断证明书让他感觉像天都要塌了——尿毒症中后期。面对父母,面对妻女,他强忍泪水,不敢直视。

在医院,刘志兵每天都无助地望着病房的天花板。“爸爸你一定要振作起来,你是我们家的天啊……”孩子的一声“爸爸”,让这个皮肤黝黑的汉子泪流满面。他在心里一遍遍地告诉自己:不能让白发苍苍的父母伤心,不能让这个家失去遮风避雨的天。

病情在不断地恶化,医生建议刘志兵赶紧寻找肾源。但他明白,每次透析的钱都是借来的,如今去哪儿寻找这换肾的巨额费用与肾源呢?医生说先在直系亲属里找,而直系亲属里,大女儿才几岁,爱人即将临盆,面对年迈的父母,他再次陷入两难。可是,父母坚持要给他配型,几天后,医生兴奋地告诉他,他和母亲的配型成功了。母亲陈改萍说:只要你能好起来,不要说是一个肾,就是用妈的命换你的命,我都毫不犹豫……”

2013年6月5日,在母亲的坚持下,刘志兵的换肾手术顺利完成。35年前,母亲给了他第一次生命;35年后,母亲又给了他第二次生命。在母亲面前,任何语言和文字都是苍白的,刘志兵只想用余生来报答母亲。

重拾信心 走出困境

刘志兵治病前后花了60多万元,家里变卖了所有能卖的东西,还从亲戚朋友处借贷了几十万元。“我住院期间,地里的活儿都是村里人一起帮忙干的,所以,我要感恩的不止是家人、朋友,还有全村的父老乡亲。”刘志兵说,出院后,家里一贫如洗,除了仅剩的几亩果园,他不知道从何处下手还债。

“党的扶贫政策这么好,村里的党支部、村委会和乡亲们都是你坚强的后盾,所以你要重拾信心,走出困境。”刘家庄村党支部书记刘金堂多次找刘志兵谈话,鼓励他振作起来,

2015年1月,精准扶贫在中国全面铺开,给刘志兵和他的家庭带来了希望。2016年,刘志兵被确定为建档立卡贫困户,从此一连串的精准扶贫政策在他和他的家庭落地生根、开花结果。

刘家庄的主导产业是玉露香梨和烤烟。2017年,刘志兵家的6亩玉露香梨遭受雹灾而减产,但10亩烤烟在他的精心管理下收入可观。

为了让刘志兵家的烤烟有个好收成,下乡扶贫工作队给他制定了帮扶措施,让他掌握烤烟各个阶段的生长习性,传授科学的管理方法,提高烤烟质量。这一系列的帮扶措施让刘志兵成了种植烤烟的行家里手。

在刘志兵一家人的努力下,2017年,他家的烤烟、玉露香梨、小杂粮再加上护林员工资、保洁员工资、低保等,家庭总收入达到5万余元,不但脱了贫,而且成了光荣的自主脱贫标兵,受到了县委、县政府的表彰奖励。

重燃希望 感悟幸福

现在的刘志兵,看上去精神饱满,信心十足,对未来充满了希望。易地移民搬迁的房子马上就可以住上了,读初中的大女儿享受教育扶贫可以安心读书,就连上幼儿园的小儿子也有贫困救助,可以在城里上幼儿园。尽管每隔一个半月就要到省城医院复查一次,但这个“尿毒症”对刘志兵来说并没有那么可怕了,他深信母亲的肾已经牢牢长在他的身体中,成为他生命的强大支撑,而党的扶贫政策让他切实得到了实惠,没有了后顾之忧。

“志兵这孩子,为人厚道,人品好,又能吃苦,村党支部一直都很看好他……”刘金堂说,在刘志兵住院期间,村里的人都积极为他捐钱、捐物,还自发帮他们家干了所有的农活。去年,刘家庄村组织换届选举中,刘志兵被选进了村委班子,成了村党支部委员。

刘志兵说,尽管党的政策好,但我不能永远躺在党的怀抱里享清福,我要通过自己的努力来改变自己的生活,并帮助和带动周围的群众致富。”他是这样说的,也是这样做的。刘志兵总是拖着换肾后虚弱的身子,和村里的乡亲们进行环境治理、栽植玉露香、进行烤烟管理等。通过不懈的努力,不但他要自己脱贫,还要带领全村人一起走向致富路……

记者 郝海军