“前几天从电视台录制完《梨园堂》节目后,就有不少戏迷朋友给我打来电话,想切磋交流戏曲……”11月5日下午,原铁路局退休干部周维藩笑着对记者说。

看戏 与戏结缘

今年70岁的周维藩出生在洪洞县明姜镇周家庄村,说到戏曲,老人有说不完的话。

“由于我的父母喜欢听戏,所以每逢有庙会时,他们都会带着我看戏。”谈到与戏曲的结缘,周维藩“带领”我们进入了那段难以忘却的记忆里。

“因为戏曲的故事是文人按照历史典籍编写的,我非常感兴趣,但父母怕耽搁我念书,就不让我多看,于是我总背着家人偷偷看,看得多了,听得多了,对戏曲里的台词和演员的唱腔、表演,就产生了浓厚的兴趣。”周维藩说,孩童时期的他哪里知道,这一爱好就是一辈子,让他成为了一个真正的铁杆戏迷。

从此,无论是蒲剧、眉户、晋剧、京剧,只要有机会,周维藩就会去看戏、听戏,但说起最喜欢的,周维藩说:还是最喜欢咱们的晋南家乡戏——蒲剧,听起来真是过瘾!”

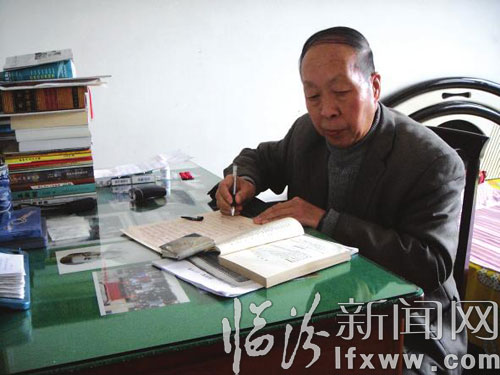

不仅喜欢听戏、唱戏,他还有一个爱好就是搜集旧唱片、旧资料。他的家里就像是一个小型的“戏曲博物馆”,书架上、桌子上、柜子里,到处都堆满了戏曲的书籍和音像资料,特别是他精心收集的蒲剧录音资料,有的已经成为了稀世孤本,具有很高的收藏研究价值。

“制戏” 自制报幕

谈起戏曲收藏,老人感慨颇深。

“一是看,二是听,三是说,大家知道许多演员都没有留下录像,只能听录音,有的连录音都没有,只能看资料,所以将这些珍贵的资料保存下来给更多人欣赏,那就是收藏。”周维藩说。

凝望四周,在他的家里至今仍保留着旧式电唱机、公放机、音响等设备,俨然成了一个专业的“播音室”。记者发现老人家的墙壁上至今还挂着保存多年的戏曲挂历、戏曲人物脸谱;书架、桌子、案头上到处都堆满了与戏曲有关的书籍和音响资料,就连手机上也挂上了戏曲脸谱挂件。

多年来,周维藩坚持收藏,并持之以恒。他走遍临汾、西安、太原等城市的大小书摊,收藏到上世纪二三十年代到“文革”前的民间蒲剧唱片资料几十张,以及文字、音响资料百余件,并将其中的40多盘磁带穿插“报幕说明”,进行分类整理。每当收集到一个唱段,他总会亲自撰稿编写资料。从录音产生的背景、剧目、主演以及伴奏乐队均都有详细介绍,他还担当起了主持人的报幕工作,在片头进行播放。

采访中,周维藩拿出了一盘自己翻制报幕的蒲剧唱片。“下面请大家欣赏王秀兰的选段《藏舟》。”接着,高亢悦耳的唱腔回荡在客厅里……

而谈起收藏的初衷时,周维藩笑着说,一是因为自己的爱好,另一个是他希望能为保护非物质文化遗产做点贡献。

品戏 执著“寻迹”

在四处寻找资料的时候,周维藩更加深了对蒲剧的了解和热爱。当知道哪位名家有散落在民间的唱本或唱片时,他常常寝食难安,四处打寻。在了解到抗战时期大批名艺人都活动在韩城、河阳、大荔(古同州)、朝邑、渭南、西安等地时,他都会专程跑到这些地方,通过找老艺人或曾在文化部门工作的人,获取线索,从他们手中了解、获取蒲剧资料。

同时,无论走到哪里的古玩市场,周维藩也都不会错过。运城、西安、太原等地的淘宝市场,留下了他的足迹。有一次,他在运城巧遇筱月来师傅的《黄鹤楼》唱片,对方开价一百元,他不假思索地答应了。

翻看着收藏的一盘盘磁带、光盘,周维藩陶醉地说:我收藏的这些蒲剧资料,可以从视觉和听觉上让一些老观众找到上世纪五六十年代蒲剧鼎盛时期的那段不寻常的感觉,同时也可让新一代的年轻人品味一下老一辈艺术家们的演唱风格,我觉得这是一件非常有意义的事情。”“收藏是我的业余爱好,这些爱好丰富了我的精神世界。

希望有共同爱好的人能与我一起研究。同时,希望这些资料能给蒲剧艺术事业乃至我省的非物质文化遗产的研究工作起到填补作用。”(文/图记者 成华 亢亚莉)

责任编辑:李甲