贺万良练习书法

人物简介:贺万良,于1949年出生于山西省万荣县,2008年退休于临汾纺织厂,现任中国书画界联合会会员,《中华龙典》编委会委员,欧阳询书法研究会会员,山西省书法协会会员,临汾市书法协会会员,一级书法师。字东涛,室名松龄轩,号河东板桥居士。

“学书不学古,属无源之水,无本之木;习字不创新,乃一潭死水,一堆朽木。学古不泥古,创新不唯新。久而久之,则会成为书法大师也。”这是一级书法师贺万良从数十年书法生涯里总结出来的精髓,他着重强调,只有字外功夫才是真功夫。

何为“字外功夫”?贺万良说,一个人的性格、文化底蕴决定了其作品有无韵味,会不会创新决定了其作品能否越走越远,就字练字无法取得真正的成功。同样写“山”字,文化底蕴有所差别的人写出来就会相差甚远。例如郑板桥先生的“山”字,上面一横似水,下面的曲折似山的倒影,可以说字如其景,越看越有韵味,最重要的是这源于其深厚的文学功底和出神入化的想象力。

贺万良与人为善,不尚声华,朴实豁达,与同行们在一起总有讨论不完的书法话题。从他的言语中不难看出,其对书法艺术有很多深思熟虑的睿见,也对一些存在争议的问题持有独特见解。

贺万良在讲解郑板桥的作品过程中提到,完成书法作品不能一蹴而就,这是一个循序渐进的过程。“时下,一些年轻人在学习书法的过程中,急功近利,一心只想成名,这种浮躁之风亟需得到正视。假如把楷书形容为站立,行书就是走路,草书就是跑步。有些人还没有学会站立,就着急要跑步,这是万万不能的。”贺万良说,学习书法需要沉淀下来,在打好坚实的基础后,再进行创新。因为书法是在传统的文化土壤里植根最深的一门艺术,不寻根问祖则难以悟得真谛。

贺万良的书法感悟并不是凭空而来,而是在数十年的实践中慢慢积累起来的。他自幼受到河东文化的熏陶,酷爱书法,博览群书,在几十年的工作生涯中,虽多次变换工作岗位,既当过教师,又担任过县社两级的行政秘书,后来到企业工会从事宣传工作,但始终以书法为重,临池不缀、持之以恒,几乎全身心徜徉于浩瀚的书林墨海中。

在临摹了欧阳询字帖数十年后,贺万良开始潜心研究郑板桥的以乱石铺街为特征的六分半书,并以此为依托大大解放了思想,突破了传统,将真、草、隶、篆融会贯通,以汉隶参入楷行草并用画兰竹之笔法写出非隶非楷,似隶似楷,隶意较浓的奇特书体,作品充分体现了郑板桥之风的真气、真意、真趣。那时在临汾临摹郑板桥书法的人屈指可数,贺万良就是其中一个,曾被同伴评价为“郑板桥再世”。

唐代书法理论家孙过庭在他的书谱中曾说过:察诸尚精,拟诸贵似。”贺万良以此为座右铭,严谨认真,一丝不苟,每临一帖均能达到先形似而后神似的境界,他也用坚持、创新诠释了“字外功夫”的重要性。通过不懈努力,其书法作品曾荣获《沪华杯》全国书法大赛金奖,中华龙杯》全国书法大赛金奖,也曾多次入选全国及各省市重大书法展,被全国各地广大书法爱好者所收藏,2005年中华欧阳询书法艺术会授予其“中国当代书坛精英”的光荣称号。

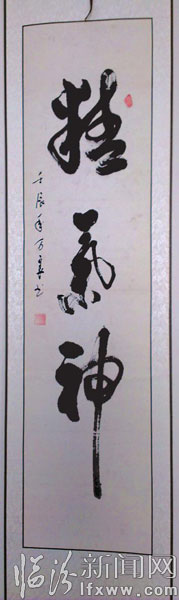

作品《精气神》

责任编辑:李甲