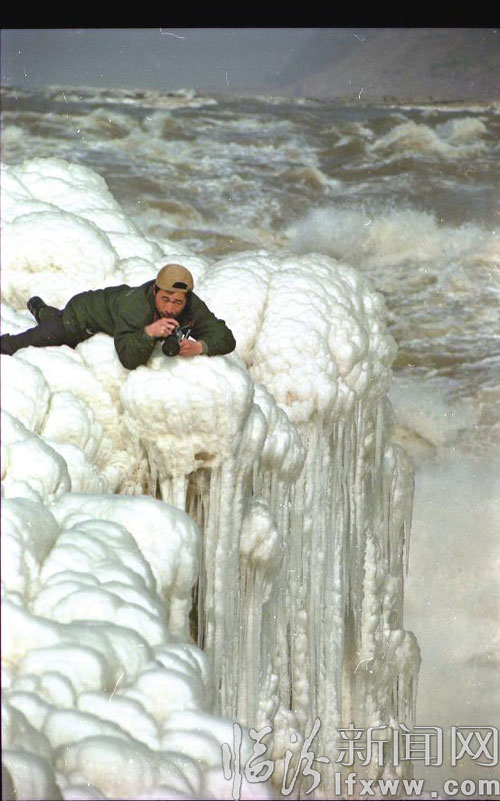

吕桂明正卧在冰层上拍摄壶口雄姿。

新春佳节之际,吉县电视台在黄金时间热播一部微电影《追梦》,影片中的主人公是一名整天在黄河岸边,特别是壶口景区以摄影为业的农民吕桂明。这部微电影播出以后,让本就在摄影圈小有名气的吕桂明,再次成为当地民众关注的焦点。

吕桂明从来没有想到,自己会成为微电影拍摄的原型,他追逐梦想的执著精神,成为当地年轻人奋斗的励志教材。马年春节期间,这位常年在壶口景区追梦的农民摄影家仍奔波在冰天雪地的黄河边,执著、细致、冷静地处理着镜头中的每人每景。笔者也跟随着吕桂明拍摄母亲河的脚步,一起领略了冬日壶口瀑布雄浑苍茫的恢宏气势。

把镜头对准壶口瀑布

吕桂明小时候家里很穷,父亲常年有病,一家人的生活重担全压在母亲肩上。每到开学的日子,看到母亲东挪西借为他们兄弟几个凑学费,吕桂明就忍不住偷偷地抹眼泪。那时,他就暗暗发誓要想法赚钱,帮家庭缓解经济压力。

上学的时候,幼稚的吕桂明就暗下决心,要写作文来赚稿费,结果屡屡受挫,还影响到了中考,以致小小年纪就加入了外出打工的行列。在10年的打工生涯中,吕桂明喜爱文学的热情一直没有减退,他把全部业余时间用在了学习写作上,但仍是一无所获。慢慢地,吕桂明开始把精力放在生计上。

那时候,正好赶上国内旅游业蓬勃兴起,来壶口看瀑布的游客一天比一天多。看到壶口瀑布的美景不断在各大媒体出现,一个赚钱的点子在吕桂明的脑海里生成。

1999年正月,吕桂明用手头仅有的钱买了一台宝丽来一步成像照相机,回到阔别数年的家乡壶口瀑布,当起一名景点摄影师。在壶口瀑布为游客照相,每天都有几十元的收入,吕桂明逐渐走出贫困,物质生活也有了一定基础。但每当看到那些扛着长枪短炮来壶口摄影、采风的摄影人,他不由有些眼热。

1999年冬天,在吕桂明苦学摄影技术的时候,他遇到了自己梦想旅途上的老师——摄影家李静。在李静的指导下,吕桂明对摄影创作有了简单的认识,他开始把镜头对准日夜奔流的壶口瀑布。

从那以后,只要有摄影家来壶口瀑布搞创作,吕桂明就主动跟在他们身后,帮他们背摄影包或扛三脚架,从中学习一些摄影的经验和窍门。久而久之,他对摄影的基本知识和创作技巧有了很多了解。这些来自全国各地的摄影家对他日后的摄影发展产生了深远影响,也为他的摄影生涯奠定了坚实的基础。特别是结识了一些著名摄影家之后,在他们的鼓励和指导下,吕桂明开始为自己拍摄的作品写故事,然后寄往各大摄影专业报刊。

2003年,是吕桂明摄影旅程标志性的一年,他第一次收获到自己作品被大众认可的喜悦,第一次看到了实现梦想的曙光。这年冬天,他所拍摄的作品《壶口冰桥》在《临汾日报》发表。不久,他向《中国摄影报》寄了一篇摄影导游文章《壶口冬景如仙境》,很快得以发表还给加了编者按,这让许多资深摄影家对这位朴实的壶口农民刮目相看。

从此以后,吕桂明摄影创作的热情一发不可收拾,他的摄影作品也犹如蒲公英的种子,散播在全国各大摄影专业报刊上。

在摄影界崭露头角

小有成就的吕桂明并没有忽略继续学习,他始终保持着清醒的头脑,不骄不躁,继续为梦想和生计在壶口景区来回奔波。

2004年,对摄影越发钟爱的吕桂明在全家人的反对声中偷偷卖掉家里仅有的几亩果园,买了一台尼康相机和一个专业镜头。他说:“当时果园卖了一万元,而相机和镜头却花了1.1万元,全家人都因这件事而指责我。”顿了一下,他又严肃地说:“家人的指责不仅仅因为生计的所迫,同时也在担心着我生命的安危。”吕桂明回忆,为摄影创作即使零下20多摄氏度的严冬,他都要在壶口边上转一转,寻觅最佳摄影角度。有次拍摄冰挂,壶口的气温达到了零下18摄氏度,由于冬天雾气比较大,他一直将相机揣在怀里。为了拍摄到彩虹冰挂,展现壶口最美的一面,他就揣着相机在冰层上趴了一个多小时,终于拍摄到了自己想要的画面。但当拍摄完准备站起来的时候,衣服和冰凌已经冻到了一起,羽绒服也结了冰,手和腿冻得失去了知觉,在他慢慢地努力活动身体后才得以“脱险”。

正是这种对摄影近乎痴迷的情愫,吕桂明在摄影界崭露头角。2003年9月,他的摄影作品《天下黄河一壶收》荣获平遥国际摄影大展“中外摄影家聚焦壶口”摄影大赛铜奖;2004年11月,他在中国摄影家协会举办的首届黄河壶口摄影大赛中获得“优秀奖”,同时加入了山西省摄影家协会;2005年的《大众摄影》杂志举办的“沙场秋点兵”比赛中,他是全国10名“优秀奖”获奖者之一。

同年,他还获得了临汾市摄影家协会颁发的“突出贡献奖”和临汾市首届“十佳摄影师”的称号。2006年,他被评为省级“优秀摄影工作者”。2007年,他如愿加入了中国摄影家协会。然而,吕桂明心里很清楚自己的专业水平,他的作品多年只停留在唯美艺术阶段,并没有更大程度的进步。面对自己摄影技术的停滞,他又开始了新一阶段的奋战。

成为新华社签约摄影师

2009年之前,吕桂明只局限于拍摄一些壶口瀑布的景色,而景区有了新闻事件,却很少涉及。2011年1月8日,吕桂明的摄影作品《黄河生死大营救》荣获山西省摄影家协会18届摄影艺术展纪实类金奖。对于这幅作品,他现在提起来仍然记忆犹新。那天,为了拍摄直升飞机黄河大营救这一决定性瞬间,吕桂明在凛冽的寒风中等待了七八个小时,直升机飞到3名遇险人员的头顶上,开始紧急而有序地营救时天色已晚,峡谷里的光线昏暗,一般的曝光组合已无法满足拍摄需要。他只好提高感光度,用最大光圈拍摄。为了保证画面清晰,他屏住呼吸,轻轻地按动快门。仅仅20分钟,3名遇险人员被成功营救上岸,岸边响起了经久不息的掌声和欢呼声。吕桂明也非常激动,他知道自己拍到了一个独家新闻照片。

2011年11月,吕桂明成为一名新华社签约摄影师。从此,吕桂明就充分利用家在壶口的有利条件,一年四季盯住壶口瀑布不放,只要壶口瀑布有变化,他就赶紧从不同角度拍摄照片,然后在第一时间发出去。签约两年来,吕桂明在新华社发布了17组彩色通稿,国内有数百家媒体下载采用。吕桂明参加国内的一些摄影比赛也喜获丰收。2012年以来,吕桂明在国内各大摄影赛事上荣获了1个金奖、3个一等奖、2个三等奖、14个优秀奖。

一个普通农民的摄影作品取得了如此骄人的成绩,吉县县委宣传部给吕桂明颁发了“优秀通讯员”荣誉证书,并根据他的事迹编写拍摄微电影《追梦》,在县电视台连续播出。为了鼓励吕桂明更好地宣传吉县、宣传壶口瀑布,吉县县委人才办给吕桂明授予了“有专长、有贡献、有潜力”优秀乡土人才称号。

如今,面对荣誉和光环,吕桂明没有沾沾自喜,他始终清醒地告诫自己,他是黄河的儿子,他要充分利用好新华社中国全球图片总汇这个平台,做一个壶口瀑布的守望者,让更多的人关注黄河、关注壶口瀑布。

责任编辑:李甲