张秀屏和丈夫怀念父亲

临汾新闻网讯 时近清明,细雨霏霏。今年,是我市曲沃县一位烈士百岁诞辰,我们一同来听一个故事,缅怀这位先烈。这个故事在历史长河中,也许连个涟漪都算不上,可是,在一个家族的记忆中,这却是他们永远的自豪。

一个不被相信的女人

“我上小学时,记得每年进入腊月二十以后,村里党支部和村革委会(文革时体制)都要对村里的烈军属进行慰问,由村干部带领一班领导到烈军属家慰问,并送上1斤点心和2斤猪肉。我们小学生也响应学校号召,也每年给烈军属家抬水表达对烈军属的敬仰心意。后来,有一年县里制作了一个木牌,上书‘光荣军属之家’或‘光荣烈属之家’,敲锣打鼓送到烈军属家并挂在大门口门框正中。凡在部队服现役或复员的军人,家门口均挂有此牌。每当这时,村里总有一个大娘(烈士张礼的弟媳)找到村干部,说‘我家也是烈属’。可当时的村干部,不承认他们家是烈属,所以这点心、猪肉和荣誉与这户人家无缘,光荣之家’的荣誉从来没有享受过。”日前,在临汾市政府工作的苗占德向记者讲述了一段印象深刻的经历。

后来,有一次串门到这个大娘家里闲坐,大娘又说起烈属这个事,并给他看了样东西。于是,她从衣柜里取出一个用布包着的小四方包,轻轻地慢慢地将包一层层打开,最后露出了两样东西,一样是由西康省西昌县十八兵团62军184师炮兵营山炮连寄往山西曲沃县第五区焦庄村要求转交“张礼家中大人”收的信函;另一样是十八兵团62军寄来的上书有张礼姓名的《革命烈士证明书》,证明张礼在一次战斗中牺牲,落款时间是一九五零年。

“从那时起,我确信张礼是一名被埋没的曾经为共和国解放献身的烈士,他家是真正的‘光荣之家’。”苗占德说。有部队寄来的证件,有大红的印章,可是村里为什么就是不认可呢?

2015年清明节,苗占德回乡祭祖,看到不远处立的一块高大的碑与众不同,便心生好奇,走近细看,上刻:“显伯考张府君礼、王孺人风烈士之墓。”见此,不由又让他想起多年前那位大娘说的话。于是,他又到这家,此时,大娘已作古,其后人人丁兴旺,他见到了大娘的亲人张秀屏,再次问及张礼的信函和西康62军184师部队发的烈士证明书是否尚存?

烈士的亲笔信

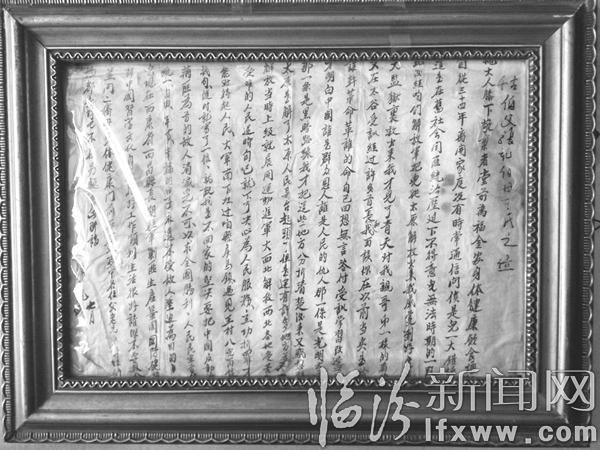

张礼烈士的亲笔书信

张秀屏从衣柜里小心翼翼拿出了一个镜框,镜框里装着由中华人民共和国民政部1983年4月1日换发的《革命烈士证明书》与张礼的亲笔信函。

苗占德告诉记者,从信中可以看出,张礼文笔流畅,措辞精当,笔迹优美,是当时少有的有文化的人,也是一位思想先进、目标高远、文化素养较高的中国人民解放军战士。

原来,1949年4月太原解放时,张礼被俘参加了62军,成为一名光荣的解放军战士。后来,在经过被解放人员太谷受训学习后,他的思想发生了很大变化,信中他说“才明白(在)中国谁是群众真正(的)恩人谁是人民的仇人,哪一条是光明(大道)哪一条是黑影路线,我才把这些地方分析清楚……”思想有了突变,张礼下决心要为人民服务,为祖国解放立功,以求“人民民主、统一、自由、平等、幸福的日子……”。

太原解放后,1949年6月,张礼随解放军部队南下,路经曲沃县侯马镇时(当时侯马属曲沃县管辖),在地方政府劳军演出现场,张礼看到台上一演员很像弟媳之弟,散戏后,张礼特地上台相见,确认那位演员就是弟媳之弟,并托付其给家里捎了一封信,信中十分坚决地表示要把中国解放,求得全国胜利后再回家。

由于以前随部队行踪不定,张礼无暇给家中写信,部队解放西昌后,驻地相对稳定,张礼再次思念起远方的家乡和亲人,那里有他尚健在的父亲、亲爱的妻子和可爱的女儿,于是,他写了封饱含深情的家信,同时在信封背面,留言“接到信后火速来信为盼”,落款日期为“1950年7月4日”。

“这封信应该是父亲写好了之后,还没有来得及寄出就牺牲了,因为,信封上写着‘张礼家中大人亲收’几个字,如果是他发的信,断然不会这样写,肯定会写爷爷的大名。由此分析,父亲可能是刚刚写好信就接到命令,在执行命令时牺牲,部队将信寄回来,同时,寄回来的还有一份《革命烈士证明书》。”张礼的女儿张秀屏手抚遗信泪眼婆娑。

亲人外出,杳无音信,生死两隔。多年来,家人承受着不被认可的委屈,以一封书信和一份证明为慰籍与信念。

一个被妈妈保守多年的秘密

近日,在张秀屏家中,记者见到了那个特殊的镜框。

张秀屏抚摸着那封亲笔信,未开口,泪双流:“父亲走的时候母亲已经怀上我了,后来,母亲精神失常,和爷爷相继离世,留下我和姐姐无以为生,善良的叔叔婶婶就收养了我们姐妹,因为我当时还在襁褓之中,从学说话便称呼他们为爸爸妈妈。后来,叔父母又相继生了四个女儿,我们共姊妹6人,唯独姐姐不叫父母‘爸妈’。姐姐出嫁后,因为家里没有儿子,爸爸妈妈让我招亲。多年来,我一直以为因为我在五姐妹中最大父母才这样决定的。直到2014年母亲去世时,她才告诉我一个惊天的秘密,原来,我并不是她亲生的……”这时,张秀屏才明白,叔父母当初让她招亲,原来还有让张秀屏“一人顶两门”的意思。虽然与亲生父亲从来没有见过面,家里甚至没有父亲的一张照片、一张画像,但是,一提起父亲,张秀屏还是止不住地流泪,她说:“这种骨肉亲情,不由人。”年少时,张秀屏并没有享受“父亲是烈士”的荣光,多年后,却承受着思念父亲的痛苦,独自饮泣。

2014年,张秀屏的姐姐去世,张秀屏夫妇在为现在的父母合葬的同时,又以姐姐的名义,将亲生父母“合葬”,为父亲建了一座衣冠冢,并为父亲立了一座碑。

一份内容有误的烈士证

1961年,曲沃县政府确认了张礼的烈士身份,并为张家颁发了“光荣烈士”的牌子,1983年,国家民政部更换了新的《革命烈士证明书》。

从《革命烈士证明书》的内容可以看出,张礼生于1916年,曲沃县焦庄村人。

《革命烈士证明书》“牺牲时间和地点”一栏是这么填的:1949年解放太原战斗中失踪”。这显然是填发机关弄错了。因为,部队寄回的张礼烈士的亲笔信落款日期为1950年7月4日,并且,1949年6月,大军南下时路过曲沃,张礼曾经面见故人。“我曾经见过部队1950年发的那份《烈士证》,上面写的是在一次战斗中牺牲。”苗老师十分肯定地说。

这位名正言顺的烈士,为什么曾经多年不被村人认可?就此,苗老师曾走访了村里的几位老人,据老人们回忆,张礼1945年前当焦庄村长时,在村民中口碑很好,为村民办了许多好事。不幸的是,1945年到翼城(太岳区)开会的路上,张礼被阎锡山军队抓兵,以后又随部队到太原——被国民党的部队抓走,怎么会是解放军的烈士呢?村民们想不通这个道理,正是这份固执、耿直而单纯的坚守,使张礼烈士的英名埋没多年。

原来,这就是解放后很长一段时间张礼不被村干部认可为烈士的原由!

出于对烈士的崇敬,苗占德还找了有关资料,对张礼生前参加人民解放军后一年零三个月的人生轨迹进行了疏理。

从网上搜索部队的行进线路得知,1949年6月,张礼随部队抵达西安,8月至9月参加了宁夏、青海战役,追歼马步芳、马鸿逵、马步青至青海。据许多老人回忆,这次战役牺牲颇多,有许多人当了逃兵,而张礼却没有退缩,彰显了他顽强的革命意志和精神。

青海战役结束后,1949年12月,张礼随62军184师部队继续向西南进军,期间经由甘肃定西、岷县、西固,于1949年12月3日,通过了川、陕、甘三省交界的摩天岭,进至四川、西康,一路艰难困苦无以言表。

张礼于1950年3月27日到达西昌,当时西昌刚刚解放,主要任务是剿匪、恢复生产、巩固新生的人民政权。张礼当时是62军184师炮兵营山炮连的一名普通战士,在他刚刚写好家书,还没来得及寄出就去参加了战斗,把自己的热血洒在了西昌大地上,为了信念而壮烈牺牲,英勇献身……他的烈士称号,当之无愧,名副其实,他那高尚的精神与烈士英名一样万古永存!

记者 韩晓芳

责任编辑: 吉政