临汾新闻网讯 从上世纪70年代末至今,考古工作者经过30多年的田野发掘,为人们进一步了解帝尧时代“最早中国”的文化气息与礼制研究,提供了珍贵的重要材料。而在陶寺遗址发掘的鼍鼓,距今有4300多年历史,被公认为“天下第一鼓”,更被看作几千年来鼓乐发展的基石。

在距襄汾县城12公里,有个435户2000余人的村子——北许村,多少年来依靠铜乐铿锵、鼓声激昂的劲头,使得自己村子的名声远扬海内外,成为“天下锣鼓第一村”。1月16日,记者走进了襄汾县北许村,看看锣鼓是怎样“炼”成的。

威风锣鼓是一种汉族锣鼓艺术,最早被称为“锣鼓”,老百姓俗称“家伙”,流传于山西晋南地区,不仅有悠久的历史渊源,更有广泛的群众基础。它是集鼓、锣、钹、铙四种乐器合奏表演的一种汉族传统打击鼓乐,并融音乐、舞蹈、技艺于一体,是山西汉族民间鼓乐的代表。

①王小雷配制铜料

②程小跃将铜料进行高温熔化

③程小跃和赵春安将熔化的铜水倒入铁模型

④赵春安检验成型的铜坨子

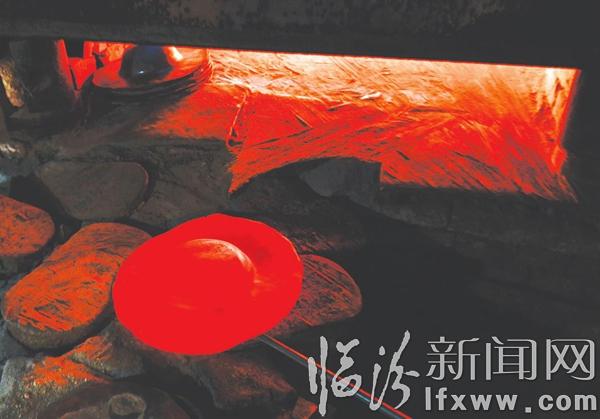

⑤将再次烧红的铜坨子造型

⑥程小跃单凭一根钢棍便将成型的铜料取出

⑦杨发根不停捶打铜乐器,所谓“千锤百炼”即为此,当声音变得清脆悦耳时,一锤定音”的工序便完成

⑧王小雷对铜乐器进行抛光、打磨

⑨赵春安将把成型烧红的铜器猛放到凉水里,淬火

进入北许村村口老王威风锣鼓厂,首先映入眼帘的是几个烁金大字“老王锣鼓走天下”,据该厂师傅介绍:1990年,在第十一届北京亚运会上临汾地区的锣鼓队用的家伙儿就是我们做的。”千锤打铜,一槌定音”是北许铜锣的特色。杨发根说,铜锣的薄厚直接决定了音色好坏,为了精准掌握这个度,北许铜锣从铸铜到出成品,80%的工序均为纯手工制造。铜乐制作大致分为制坯、造型、蘸火、定音、抛光五道工序;将按比例配制的原料放入坩埚,在高温下溶化,倒入铁模型里,制成圆烧饼大小的坨子。再由身强力壮的师傅不停捶打、煅烧,使之成型,所谓“千锤打锣”即为此,如今的造型工序已经半机械化生产,大大提高了效率。将成型铜器烧到发红后,平面猛放到凉水里,冷却后捞出,表面磨光。定音师手执小铁锤,边看边听,不时砸上几锤,当钝笨的声音变得清脆悦耳时,一锤定音”的工序完成,整个制作过程也就完成了。

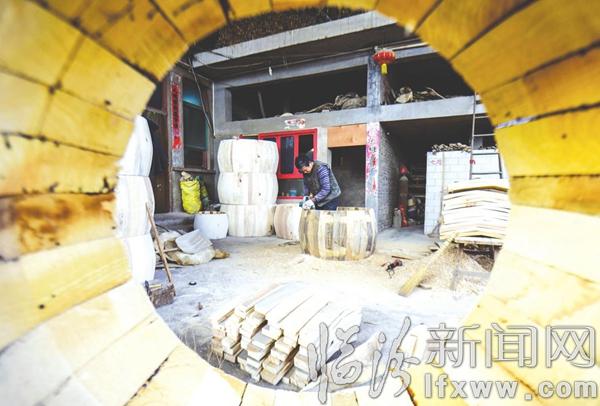

①老人梁玉生将烘干的鼓板切割、粘接

②王世平对合圈后的鼓箱进行打磨

③王世平对合圈后的鼓箱抛光

④工人正在为鼓皮打孔

⑤徐文全测量鼓径,确保鼓皮受力均匀

⑥徐文全正在裁剪鼓皮,剩下的鼓皮熬胶粘鼓板

⑦徐文全正在为鼓上钉

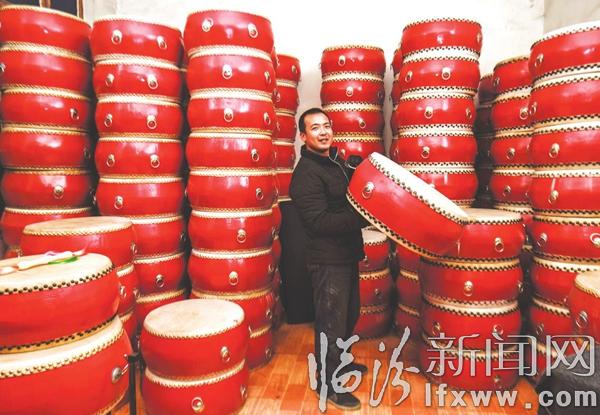

⑧徐晓峰(山西省省级非遗襄汾锣鼓制作技艺传承人代表)为鼓刷漆

⑨徐晓峰为正月的社火节做准备

北许村鼓制作独具特色,深受外界青睐。花腔鼓、转身鼓、跑鼓车、腰鼓、花鼓、威风锣鼓的诞生、发展、繁荣、传承,使这项充满魅力的民间文化历久弥新。北许村村民自己设计、制作的特色鼓名扬国内,出口海外,规格有20多种,其中存于临汾尧庙的“天下第一鼓”直径达2.5米。

曾应邀赴京参加首届全国农民运动会开幕式、第十一届亚洲运动会开幕式和香港回归祖国交接仪式等国家级大型演出活动的晋南威风锣鼓于2006年经国务院批准列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。一代代锣鼓艺人们不仅将流失的经典曲牌重新整理,更不断推陈出新,将锣鼓演奏艺术推向新的巅峰;与此同时,锣鼓制作技师们坚守传统,精益求精,将先辈们流传下来的技艺发扬光大。

记者 张蕴强

责任编辑: 吉政