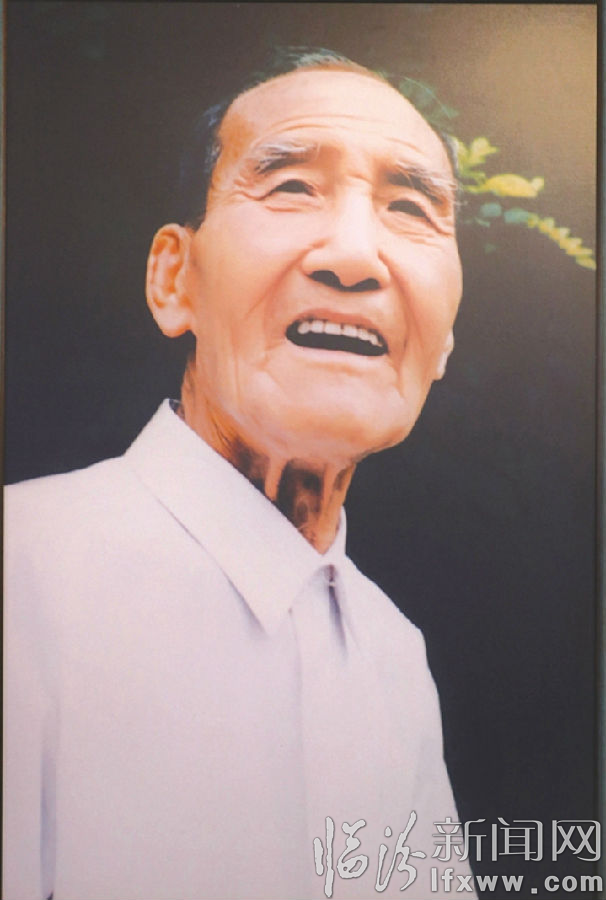

卫俊秀

人物简介:

卫俊秀(1909-2002),字子英,笔名若鲁、景迅,襄汾县襄陵镇景村人,自幼酷爱书法,擅行草,中国民主同盟会盟员,陕西师范大学文学院、艺术学院教授,首都师范大学书法博士考试委员会委员。中国当代深荷硕望学者型书法大家,被公认为鲁迅、庄子研究专家。有《傅山论书法》《卫俊秀书法集》等行世。

姑射初秋,苍翠依旧。

在山下的襄汾县襄陵镇景村,一处静幽小院的重修落成吸引了文人墨客与乡贤故老的关注,成为村里乃至镇里、县里的一件文化盛事。

青山未老,斯人已逝。

这座青砖黛瓦的传统民居院落,是谓当代书法大家卫俊秀的故居。

墨香袅袅,追忆故人。8月18日,“纪念卫俊秀先生诞辰110周年暨故居落成书法展”仪式在此举行。

卫俊秀故居

■一位和蔼可亲的长者

1909年,卫俊秀先生就出生在眼前的这座小院,直到1925年7月考入六年制的太原国民师范学习,在这里度过了时局动荡的童年时光。及至20世纪六七十年代,由于众所周知的历史原因,他曾被返回村里劳动,一待就是17年。

在外人看来,卫俊秀是享誉当代书坛的大家,被公认为鲁迅、庄子研究专家。但,对于上了些年纪的景村人来说,这位世纪老人更是一位和蔼可亲、坚韧不屈的长者。

谈及往昔,花甲之年的李长亮记忆犹新。70年代,卫俊秀先生在景村九年制学校教书时,曾是他的语文老师。“卫老师很博学,那时候他会给我们讲村里娥皇泉、丹朱井的来历……卫老师有时也很严厉,对调皮捣蛋的孩子,他会佯怒说‘我这么个大学教授来教你们这些小娃娃,你们还不好好学?’”不过,令李长亮记忆最为深刻的还是卫先生鼓励他“底功好,要坚持练字”,并说“练字先把楷书练好,就和做人一样”。今天,李长亮不无遗憾地说因为自己务农没能把练字坚持下来。说话间,他从口袋里掏出一张写满圆珠笔字的纸条,上面的字迹却也不失行草的洒脱。

与李长亮不同,村民李跟顿与卫俊秀先生接触更多。“那时候,卫老师教高班语文,我教低班,我们共事了三年多。”今年66岁的李跟顿说,当时一个是年过花甲的老人,一个是二十出头的小伙子,四十多岁的年龄差距并没有妨碍他们交往,“卫老师在废报纸上练字,我就帮他晒字。”在他的记忆里,卫先生为人低调,酷爱读书练字,“他时常肩背背篓、手拿书卷去地里捡秸秆、柴火。我曾去过好多次卫家,在那间简陋的西厢房,总是能看到卫老师一手拿着红薯啃,一手捧着书读……”

习练书法、研究学问,孤身一人在家乡劳动改造的卫俊秀先生就这样度过了那段清苦而漫长的岁月。姑射山上,他在劳动开荒时用石头垒砌的“愚公移山,改造中国”8个大字似乎成了他不屈的宣言。

1979年,卫俊秀先生终于得以平反昭雪,返回了陕西师范大学。回望坎坷的大半生,他曾在《我与书法》中写道:“能有今天,书法之恩也。”

■一位深荷硕望的大家

伫立在故居门前,睹物思人,山西师范大学教授、省书法家协会副主席柴建国不无动情地说:“景村这一方热土为中国的文化、历史培养了卫先生这样一位彪炳千古的旷世奇才。卫先生从1962年到1979年这17年与景村人民生活在一起,一块锄草、种地、喂牲口,他依靠自己的不懈奋斗,走出临汾、走向全国,他的书法成就不在当代‘草圣’林散之之下。我追随卫先生40年,他是我做人的航标、治学的导师。”

忆及往事,年近八旬的李殿清直言自己从“写字没有根”的书法爱好者,到如今有所成就,“是卫老把我引上书法之道的”。20世纪70年代中期,李殿清在隰县县委宣传部工作,酷爱书法的他有一天在铁佛寺里看到一幅字,“很是气派,也很震惊”,四处打听后才得知书者是一位襄汾的农民。此后,他辗转认识了卫俊秀先生,并由此成为卫先生的入室弟子。“1988年前后,有次卫先生住院,我在陪床时顺手临摹了先生的一幅字。等先生醒来,我拿着字让他看,他自言自语:‘我多会儿写的?’……”李殿清说明原委后,卫俊秀先生送给他一方砚台、两支毛笔,而这在同门看来是他颇得真传的明证。

“生活中是一个瘦老头,但有强大的内心”,上海《书法》杂志副主编孙稼阜如此描述心中的卫俊秀先生。他既而解释说:“做字如做人。卫先生经历了20世纪的一系列大事,对书法研究极其深刻,又将这种研究转化为书法语言,我们能从他的字中看出苦难,以及苦难后的雄强。”孙稼阜评价认为,“(卫俊秀先生)将经历换成了书法,他的书法艺术可以当成书史读;他追求雄强的书风,是民族复兴的现实需要。”

人生即书法,书法即人生。中国书协理事、陕西省书协第四届副主席兼秘书长史星文虽未与卫俊秀先生谋面,却对他的《鲁迅<野草>探索》格外推崇。“卫先生精神上是能与鲁迅对话的……字如其人,写字依然是人生修行的一种手段和方式,也是一种心灵的外化。卫俊秀先生的书法取法魏碑,雄强、苍茫、大气,从中能看到他不屈不挠的战斗精神,很有鲁迅的风骨。”

…………

93载坎坷岁月,淬炼了卫俊秀先生的书法艺术。时人评价认为,卫先生对文学、哲学、书法艺术的理解,以及文学、哲学、书法艺术之间的融会贯通,使其达到了一般书法家难以企及的美学境界。他的草书布局独特,用墨圆润,行笔从容,笔法连贯,气势如虹,充分展现了其胸怀阔达、心意平和的生命理想和恬淡闲适、风清淡露的人生意境。他抱道不曲、拥书自雄的高尚品质和高风亮节、大公无私的人格魅力为人们所尊重。难怪著名书法评论家杨吉平先生曾将其与于右任、王遽常、林散之并称为“20世纪四大草书家”。

■一座风雨百年的老宅

朝斯夕斯,临池不辍成书坛大家。

念兹在兹,魂牵梦萦故土情未了。

2002年5月,卫俊秀先生病逝于西安。生前,他曾嘱咐儿子“把老家的房子看好”。而这也成了一家人心心念念的事情。

实际上,心心念念的还有李长林——一位与卫家并不沾亲带故的景村农民。“六七十年代,我在村里当村医,与卫老多有交集。出于对卫老发自肺腑的崇敬,多年前我就筹划着重建卫老故居,为此上太原、跑西安,2011年时与卫老家人签下了委托书。但后来由于资金等原因,这项工作一度被搁浅。”李长林回忆。

时光流转,经受风吹雨淋的卫家老宅愈发岌岌可危,而随着年龄的增长,李长林觉得事情不能再拖了,便再次跑县城、去卫家沟通意见。终于,2019年年前襄汾县委、县政府把卫俊秀故居纳入了建设规划,襄陵镇党委、政府、县住建局积极筹划推动,卫家后人积极出资响应,卫先生生前弟子故旧也给予了极大的关注。

4月16日,故居重修工程开始动工。在浪泉学校上班的李长林毅然辞掉了工作,全力配合工程承建方搞建设。

7月8日,历时近三个月的故居重建工程终于完工。望着风雨百年的卫家老宅从残垣断壁到恢复原貌,69岁的李长林总算舒了一口气。古稀之年的卫老大儿媳王玲同样如此,“了却了老人的心愿,也实现了我们全家的梦想。”

卫俊秀故居是一座晋南传统样式的四合院,整个院落建筑面积200余平方米。院门外墙木匾上,由著名国学大师姚奠中生前撰写的“卫俊秀故居”5个烫金大字飘逸灵动。门楣处,阐释卫俊秀先生人格品质的“抱道不曲”4个草书大字苍劲有力,两侧对联同样气势非凡:高天皓月悬肝胆,阔海澄波铸至情。院门另一侧的碑刻则记述着卫先生的生平和成就。

步入院内,北房、东西厢房及南房共计9间。本着修旧如旧的原则,施工方——西安沃金建筑有限公司最大限度地还原了老宅的历史原貌。室内陈列着卫俊秀先生不同时代的书法珍品,供人们观瞻。

谈及未来,故居筹建委员会主任李建森介绍,故居落成只是一个起点,未来还有望扩大规模,提升和延伸功能,建设“卫俊秀纪念馆”,从而把更多作品展示给世人,让更多的人了解卫老、走近卫老、学习卫老,将之打造成当地的文旅品牌。

墨香袅袅忆故人。名人故居,承载着历史沧桑,氤氲着文化气息。在抓一把泥土就能攥出文明汁液的沃土上,重建“卫俊秀故居”被视为是对文化的致敬,更是乡村振兴中的一抹亮色……

记者 孙宗林 文/图