——市中心医院普外科副主任医师张宏生的援疆故事

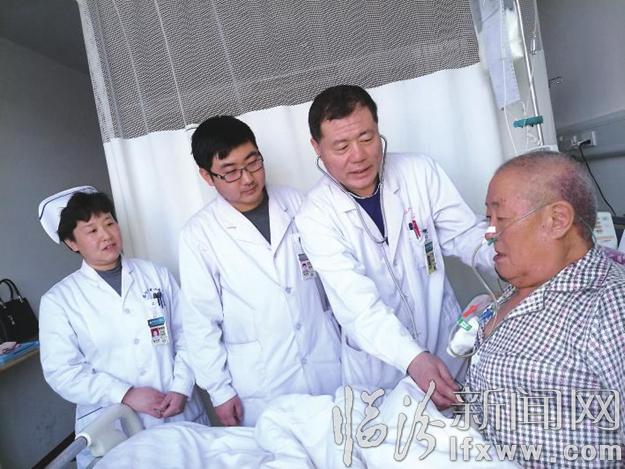

临汾新闻网讯 2月9日下午3时许,当记者一行走进市中心医院普外科的时候,看到副主任医师张宏生正在与科室人员交流X片病案。他目光专注,语气舒缓,完全沉浸在工作当中。阳光从窗棂间射进来,办公室里分外明媚而温暖。

掐指算来,张宏生援疆归来已近两个月了。照理说,他该好好休息一下,况且这两个月里还过了3个最重要的传统节日——元旦、春节、元宵节,也该为自己放个假。可张宏生却一切如常,连除夕夜都在值班,初二照常上班。

“忙”是张宏生的工作常态,他从临汾“忙”到了新疆,又从新疆“忙”回了临汾,这一年多来,他究竟“忙”了些什么?在援疆期间,当地的媒体就曾多次报道过张宏生的事迹。记者的话题,自然从他的援疆经历展开了。

看到患者期待的眼神,他深感重任在肩

时间回到2015年12月初,院领导找张宏生谈话,组织上准备安排他去新疆建设兵团第六师新湖总场医院支医,想征求一下他的意见。

作为一名党员,张宏生明白这是组织对自己的信任,在安顿好重病的母亲和家里的事后,他与一位挂职干部、另一名医生及4位老师一起踏上了援疆的征程。

12月16日一到新湖,他们就受到总场机关、总场医院各级领导的热情接待。7名临汾援疆人组成了“新湖一家人”,其中一位还写下了这样激情澎湃的诗句:不是每朵花都能长在天山雪线以上,雪莲做到了;不是每棵树都能长在沙漠之上,胡杨做到了;不是每个人都能援疆,我们做到了,我们是新湖一家人。

简单的安顿后,张宏生很快投入了“战斗”。原来,总场已提前在电视台做了宣传,许多患者都预约了门诊和手术,还有的老病号一家几口都跟来了。看着他们期待的眼神,张宏生的心一下子抽紧了,他意识到自己的责任,他要为这里的老百姓送去健康和福音。

张宏生任职为总场医院外科主任,他技术全面,尤擅长静脉曲张、乳腺、腹股沟等普外手术,每天不仅在门诊坐诊,为十多位患者诊疗,还坚持主刀做一台外科手术。短短一个月时间,他就诊治患者百余位、做手术二十多台。

为了尽快将自己的外科技术传授给当地医生,张宏生从临汾带来的最多行李是十几本厚厚的手术学教科书,他还把自己在北京等地各大医院学习时保存的一些疑难病症的电子资料和手术录像都带到了新疆,一有空就为医生们分析讲解病例。

细心的张宏生发现,总场医院在一些普外科常见手术上操作还不够规范,于是第一时间向院领导提出要进一步规范手术程序,并主动提出自己负责抓好这项工作。每做一台手术,从术前方案的准备到上手术台,每一个需要注意的细节,他都对医生们进行严格的规范要求,尽可能详细的讲解,并例行示范。外科医生王树斌感慨地说:“张主任技术娴熟,在业务操作程序规范上要求很严,我们跟着他学到了很多宝贵的临床经验。”这样的医生——说话沉稳、医术精湛、对患者极有耐心,自然很招患者“喜欢”。更何况,张宏生还很注重患者的心理调适,经常帮助他们排解紧张的情绪,因此,患者都把他当成了“定心丹”。他曾经给一位叫陈志华的患者做过静脉曲张手术,术后疼痛难忍,陈志华疼得掉了眼泪。

但是只要一见到他走进病房,陈志华就会打趣道:“张医生一来,我就感觉刀口不疼了。”在总场医院的每一天,张宏生都把时间安排得满满的。白天上班,忙门诊和手术,还要传、帮、带医护人员;晚上回到宿舍,坚持业务学习,查阅大量资料,掌握最新学术动态。除此之外,他还要定期下乡义诊,积极参加医院组织的为民族连“送医送药送温暖”活动,培养连队家庭医生……他在日记中这样写道:“一年支医的时间很短,我想在有限的时间里,尽可能多地给总场医生传授技术,尽可能多地为农场患者提供好的医疗服务。”

老母亲离世时,他正在新疆救治病人

在张宏生的手机里,保留着这样一条短信,那是他在新疆的亲戚马红俊发来的:“张医生,新年好!在您及其他医护人员的精心治疗及护理下,我的胰腺炎恢复得很好,至今没有复发。如今虽远隔万里,但亲情不能断,常联系沟通,来新疆一定要找我。”这条短信存了有1个月的时间了,张宏生还舍不得删,经常翻出来看看。一年的时间他已与新疆的兄弟姐妹结下了深厚的友谊。

组织上对援疆干部提出了“六个一”工作要求,其中有一条是“结一门亲戚,开展帮扶活动”。

在总场领导的牵线下,张宏生与回族人马红俊结成了“亲戚”。2016年春节刚过,探亲回到新疆的张宏生就带着临汾特产第一时间来到马红俊家走亲戚。没想到,过年期间马红俊突发急性胰腺炎,在石河子二院抢救治疗后,刚回家休养。得知此后,张宏生赶紧给他做了检查,之后就定期到马红俊家为他送医送药,帮助他做康复理疗。时间长了,他和马红俊成了无话不谈的兄弟,也从中感受到了新疆人的热情、淳朴和善良。

张宏生曾为总场一位80多岁的疝气患者做过手术。当时,该患者合并有肺心肿、糖尿病、支气管炎、高血压病,要在以前,总场医院根本不敢接收,必须送到百里之外的上级医院治疗。而张宏生不仅成功为老人做了手术,而且每天亲自为老人查伤口换药,9天后,老人痊愈了。老人的家属感激地说,张大夫不仅治好了老人的病,而且让我们免除了舟车劳顿,还为我们省了好多钱。今年过年的时候,这家人专门为张宏生寄来了新疆的葡萄干。

……这样的故事太多了。在新疆,张宏生不只有马红俊这一个亲戚,找他看过病的许多患者都把他当亲戚。

他对这些亲戚都很关心,时时会嘘寒问暖,却惟独对不住自己的老母亲。78岁的老母亲得了间质性肺炎,几次病危住院,作为医生的张宏生本应在床前侍奉,但母亲深明大义,让他放心去援疆。

他以为母亲可以安然等他回来,没想到病情加重突然转化为肺癌,母亲去世的时候,他正在总场医院救治病人,呵护生命,没能见到老母亲最后一面……每每想到这些,张宏生心如刀割。他说,医生就应该把患者当作亲人,时时为他们解除病痛。他相信九泉之下的母亲会原谅他的。

援疆经历,是他生命中最温暖的记忆

2016年12月20日,援疆一年的张宏生回到了临汾,回到了市中心医院。同事们看着他心疼地说,人瘦了,脸上的皱纹多了。他却笑着回答,免费减肥三十多斤,学会了自己做饭,收获了经历,还结了许多亲戚……

工作和生活一如往常地继续,张宏生依然是同事们眼里的“一大一高一小”医生——年龄大、医术高、脾气小,还是那个没有架子、令人信服的老大哥。他每天为患者诊断治疗,亲自陪他们楼上楼下透视、做CT……每周做五六台手术,遇到急诊忙的时候,手术一台接一台,从晚上要做到次日早晨。手术台上,什么尴尬事都能碰上,但他从不厌烦嫌弃。有个病人结肠破裂,需要做结肠造瘘术,这需要清洗结肠,细菌多、粪多,甭提多脏了。可张宏生亲自上手带着大家干,清洗灌肠,破裂的肠管切掉……就在接受记者采访中,张宏生还时不时地出去看看病人,操心着为他们换药。

“回想这一年,新疆兵团军事化的管理、军民艰苦创业的奉献精神,使自己在人生观、信仰观、价值观、荣誉观方面都有了很大提升。我深深体会到新疆人民的可爱,也感受到了祖国大家庭的温暖。作为医生就必须有大爱仁心,我要把援疆精神带到工作中来,无私奉献,让更多的患者回归健康。援疆生活是我生命中最温暖的记忆。”采访结束时,张宏生自信地说。

记者景秀红 郭璞

责任编辑:付基恒