临汾新闻网讯 “1981年,我刚参加工作,当时的临汾电网只有33座35千伏和5座110千伏的变电站,这些电力设施承担着临汾地区所有建设生产、百姓生活的供电。而如今,临汾电网结构已经比较完善,从35千伏到500千伏,不同电压等级的近300座变电站合理地分布在临汾市境内,为临汾市的工农业发展提供了电力保障。”近日,临汾供电公司退休职工岳顺兴告诉记者,自1978年我国改革开放政策实行以来,掀起了以经济建设为中心的社会主义建设新高潮,人们对电的需求日益增长,而电网建设也突飞猛进,供电率逐步提升,电力事业蒸蒸日上。临汾电力更是在这四十年间,发生着翻天覆地的变化,呈现出新的发展格局,为促进全市国民经济发展和社会进步起到了先行官作用。

今年68岁的岳顺兴,曾是临汾供电公司的一名高级工程师,退休以后,还关心着临汾电网发展,经常以技术顾问的身份参与到我市电网建设中来。“其实不用我多说,四五十岁的人都应该能感觉到,四十年前,别说农村,就是城市里的百姓,家家户户也都常备蜡烛。因为电力不足,停电是经常的事情,现在,不光城里,就是咱们农村,一般都不停电了。”岳顺兴说,如今,不管是建设生产用电还是百姓生活用电,都越来越便捷、越安全、越可靠。

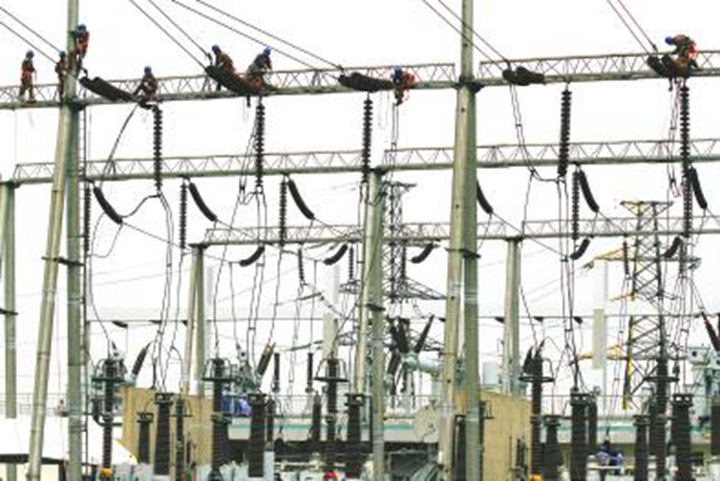

优质的供电服务,离不开电网建设的逐年完善,更离不开供电一线职工的辛苦付出。岳顺兴作为供电系统的老工程师,见证了我市电网建设发展的点点滴滴。“发电厂发电,百姓用电,两者之间,需要的是完善的电网,我作为电力工程师,曾经参与过很多电网建设工程,遇到过很多难忘的事情。”岳顺兴说,上世纪90年代,他和同事前往尧都区境内的苍上变电站搞维修,道路难走,遇到了堵车,当时正好是中午,大家在车里开玩笑说,一会儿结束了工作,一起吃晚饭,可没想到这一堵就是一夜,到了目的地后,大家又困又饿,最后还是坚持完成了工作,当初的玩笑话也变成了“一起去吃早饭”!“在我市大力发展电网建设的过程中,我们的电力一线职工付出了难以想象的辛苦。”岳顺兴说,以前架设电网,需要提前设计好线路,然后电力工人才开车把电线拉到现场,如果遇到山区,就得拽着电线上山、进沟,历经艰辛把电线移动到指定位置,然后才能完成铺架。如今,有了GPS定位,还有无人机牵引,电网铺架的工作便捷了许多。

“以前靠人力拉线,一天能铺一二百米,现在用无人机,一会儿工夫就差不多了。”岳顺兴说,有时候看着现在的年轻工程师,手持无人机控制器,指挥无人机工作,感觉这才是科技,像他这样的老工程师,真的已经老了!从村村通电,到户户通电,再到户户用好电;从保障用电,到解决电压不稳,再到创建电气化县;从有人值班变电站,再到无人值班的智能变电站的投入使用……四十年来,我市的供电事业发生了翻天覆地的变化,尤其是党的十八大以来,随着清洁能源的发展,光伏发电和风力发电等新型清洁发电模式,开始在平阳大地上如雨后春笋般遍地开花。“我有幸参与了临汾供电事业发展史上最辉煌的年代,更有幸见证了临汾供电事业发展所取得的成就。我是一个普通的电力工程师,更是一个热爱电力事业的老供电人,我真心希望我们改革开放的步伐,越走越稳、越走越好,我市供电事业能够取得更加辉煌的成绩,从而服务百姓、服务这座城市!”岳顺兴说。

记者杨全

临汾供电发展史

1978年,临汾地区共有35千伏变电站33座(其中局属15座、用户18座),110千伏变电站5座(其中局属4座、用户1座);1981年,建成临汾地区首座220千伏刘村变电站;1988年,建成220千伏寺庄变电站及220千伏寺庄——新绛输电线路;2001年12月,建成临汾市首座500千伏变电站——临汾变电站;2002年1月,建成500千伏侯村——临汾输电线路;2013年1月13日,临汾市第一座智能变电站——安居220千伏变电站投运;2014年3月27日临汾第二座智能变电站——翔山220千伏变电站投产。圆满完成农网改造升级,治理低电压问题,积极创建电气化县、电气化乡、电气化村。

2017年底,临汾境内有500千伏变电站两座,220千伏变电站29座,110千伏变电站104座,35千伏变电站169座;共有500千伏线路15条,220千伏线路75条,110千伏线路126条。

责任编辑:付基恒