保存完好的水规水册

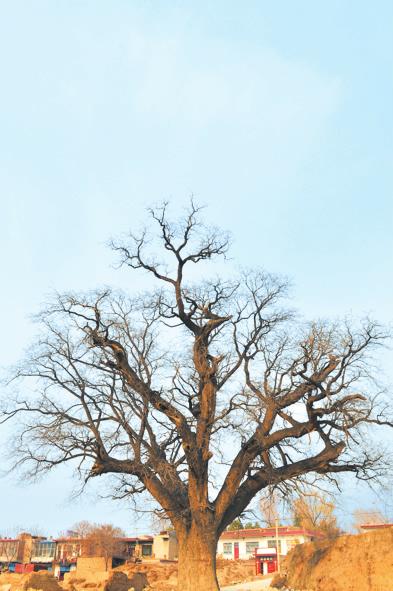

位于霍州市陶唐峪乡义旺村的“社爷树”

巡渠、检查水利工程、交接账目……清明时节,今年的四社五村祭祀活动在霍州市陶唐峪乡义旺主社村如期举行,人们从四面八方赶来,特别热闹。记者现场探究省级非物质文化遗产—— —霍州“四社五村”水规管理制度,亲身感受霍州传统用水习俗的生命真谛。

“四社五村”位于太行山脉的霍山脚下,在霍州和洪洞水利区域的边缘地带。它跨越两个县(市)3个乡(镇)5个村庄。”四社五村“的排列顺序,是按他们所处的地理位置、渠路的长短、用水的天数而定的。他们分别是洪洞县赵城镇的仇池社;霍州市陶唐峪乡的南李庄社;霍州市陶唐峪乡的义旺社;洪洞县兴唐寺乡的杏沟社;霍州市陶唐峪乡的孔涧村。孔涧和义旺同属一社,孔涧村迟入四社,称他为村,故这个民间组织称为”四社五村“。他们按照家庭排行组织在一起的五个村,每年轮流坐社负责一年的水规管理,给他们所属和附属的15个村的近万口人提供生活用水。

千百年来,“四社五村”的百姓,视水册为民间至高无上的神圣法规代代相传。据现保存完好的原清嘉庆十五年(1810年)三月四社公议照旧合抄謄水册记载:“霍山之下,古有青條二峪各有源泉流至峪口交会一处。虽不能灌溉地亩,亦可全活人民。二邑四社因设龙君神祠诸村轮流祭赛。自汉、晋、唐、宋以来,旧有水例。”水册还对”四社五村”的祭祀时间、祭祀用品、各社水日、交水时辰、违规处置等都做了规定。

按照“四社五村”水册规定,每月水日按28 日分配,洪洞14日,霍州14日,剩余两日作为给总堰补给或给需水村调剂之用。其中仇池社8日;李庄社7日;义旺社4日;杏沟社6日;孔涧村3日。同时水册规定,每年的清明节为祭祀之日。清明节前一天,鸡毛信的传送拉开了“四社五村”祭祀活动的序幕。

“四社五村”虽已千年,但从古至今,鸡毛信从未间断,送信者不管刮风下雨从不停歇。鸡毛信左上方有红、绿色两个圆点。红色代表四社,绿色代表五村。在红色圆点上粘有三根鸡毛,表示十万火急,各社首接信后,不管遇到什么天气,都要按时参加祭祀活动,不得有误。

清明节前一天是小祭,“四社五村”的社首、副社首、放水员和村里会计到主社村同吃祭饭。祭饭后,“四社五村”的社首们按顺序在龙王爷面前都一一三叩九拜。随后四社五村的社首、副社首、上社的放水员和主社的放水员及“四社五村”的总放水员,一并沿渠步行到水源点至分水亭一段的总堰上,检查上社去年维修水利工程的质量。小祭会议由主社致词,宣读当年水规制度,征求“四社五村”社首的意见,上社说明上年工程项目与经费开支并交接账目;“四社五村”社首讨论检查结果并提出批评建议,主社根据“四社五村”的讨论结果,提出安排本年工程摊派方案。

清明节是大祭的日子,大祭日参加“四社五村”会议的人员还包括附属村的村长、副村长和放水员。附属村即行政村下的自然村,四社五村下共有9个自然村,9个自然村和他们的社共享属于自己的水日。全体人员吃完祭饭,由社首们带头敲锣打鼓列队前往龙王庙进行大祭。请来的戏班子在庙外粉装唱戏为龙王爷助兴。“四社五村'社首们再次沿渠路检查水利工程、交接账目、分沟分水,最后由主社首总结,各社按工程预算款交钱吃席看戏。

在“四社五村”,如果遇到天旱年没水的时候,村民们就会到渠首村的龙王庙里祭祀求雨。到龙王庙里求雨很有讲究,不是谁都能去。求雨要的是村里的寡妇婆婆和不穿裤子的小孩,意让龙王爷看着可怜这些老小。求雨时老、小跪在龙王爷面前,一边涮擀面杖,一边敲簸箕,口里念着:“涮擀杖,敲簸箕,不出三日下透雨,赤肚子娃饿死啦,寡妇婆婆受死啦。”

位于霍州市陶唐峪乡义旺村西南有一棵老槐树,树高约四丈有余,树粗二丈五六,要五个人连手才能把它合抱住。据说该树的年龄大约在1000多年以上,故称社爷树。

社爷树是“四社五村”的象征。相传先有社,后有树。传说是有了“四社五村”后,各社首为了纪念“四社五村”的成立,也为便于放水员、巡渠员能在树下纳凉休息,“四社五村”在渠边各栽了一棵槐树。没想到几百年的生长,五棵树竟然交织合长在一起,成为一个粗壮的主枝,而主枝上又分别长出五个分枝。五个分枝,它象征着“四社五村”的五个村庄紧紧团结一致,为百姓的生存、生活而共撑一片蓝天,共治一方水土的执著精神。千百年来这里的山水沙土繁衍了一代又一代的乡民,乡民们用善良憨厚的心与自然和谐相处。社爷树历经风雨洗礼,目睹历史沧桑,一直深深扎根在那片土地,一直坚韧茂密地生长在那里。它见证了“四社五村”的时空变迁,它见证了四社五村百姓的繁衍生息,以致百姓们抚摸它,敬仰它,而使它成了百姓心中一棵神圣的社爷树。

水是百姓的依赖,水是百姓的命根子,以水为主导的水规观念,形成了当地特有的传统民俗文化和历史基础。它直接影响了当地人与自然的关系、社会关系、人际关系、婚姻关系、贸易关系、宗教关系和行政关系,为维护当地的稳定、发展和繁荣做出了不可磨灭的贡献。

“四社五村”的延续在国内也属个例,但它生存的不同却给我们留下了深深的思考。特别之一是它纯粹为民间管理,官方概不涉入;特别之二是它不作田地灌溉,只作人畜饮用;特别之三是它用水自下而上轮流用水;特别之四是它涉及二县(市)三乡(镇),跨县自治;特别之五是它的水册在现实中的独立意义。而它的发明、发展是劳动人民智慧的结晶,它的生存、应用是经得起实践长久检验的,它所孕育出的灿烂的民俗文化是一朵盛开的奇葩。

然而,近年来个别社里的人利欲熏心,把社里的水占为私有商品随意买卖;有的开山挖石、挖沙,重车运输,造成了水源、水渠的污染、损坏,这些情况的发生、发展,对千百年来“四社五村”水利水规的发展面临着严峻的威胁和挑战。如今“四社五村”用水习俗已成了霍州的宝,成了霍州的省级非物质文化遗产,受到了学者和社会的关注。

为了使“四社五村”能够有效地保护传承下去,在霍州市文广新局和陶唐峪乡的支持下,2011年“四社五村”成立了保护协会。可喜的是法国高等社会学院蓝克利博士和北京师范大学董晓萍教授合著的《不灌而治》对“四社五村”的保护起到良好的推动作用。

霍州市文广新局局长张建民表示,2011年,“四社五村”水规管理制度被列为省级非物质文化遗产,它是我们民间水利管理的一块瑰宝,应当尽快立项,加快立法、大力宣传,相信在全社会各方面的大力支持下,“四社五村”这项传承千年的非物质文化遗产一定会发扬光大,“四社五村”的精神一定会像那泉水一样源远流长。

责任编辑:柏东丽