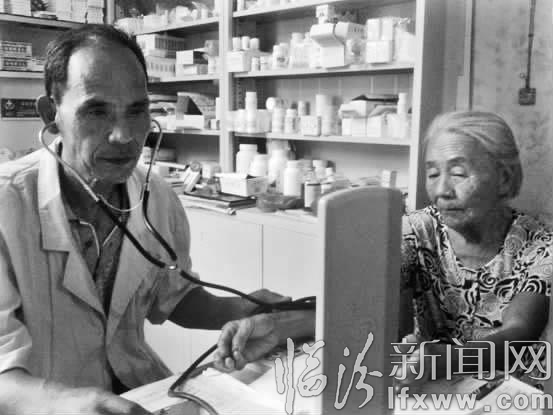

宁闷虎正在给村民测量血压。

在襄汾县古城镇盘道村,提起61岁的宁闷虎,村民们没有不竖大拇指的。这位扎根乡村40年的乡村医生,坚持文明行医,不仅服务态度好,而且收费低,每年平均门诊量2200人次,无一例医疗事故,从未发生过医患纠纷。又由于他内科、外科、妇科、儿科、防疫、预防等样样精通,被村民们尊称为“一篮子提”医生。

一

宁闷虎祖上是从山东冠县逃难来到盘道村的,他生在农村、长在农村,从小过惯了庄户人家的苦日子,耳闻目睹了村民缺医少药的状况。

在乡村,由于贫穷落后,疾病时有发生,由于缺医少药,一些小病就使原本健康活泼的孩子抛尸荒野,原本幸福美满的家庭家破人亡。这一切,使宁闷虎萌生了长大当一名医生为乡亲们排忧解难的心思。

1969年,18岁的宁闷虎参军入伍,很快就被部队上选拔当了卫生员,培训之后,宁闷虎开始跟着医生在连队从事卫生工作。想起家乡缺医少药的乡亲们,宁闷虎就像海绵吸水那样吸取着医疗知识。由于表现出色,1971年他光荣地加入了中国共产党。1973年,宁闷虎退伍回乡后积极要求到村卫生室工作,通过半年的“赤脚医生培训班”进修学习。宁闷虎如愿来到村卫生室。盘道村是一个大村子,全村三四千口人,并且来看病的村民不分什么内科、外科、妇科、儿科……面对着乡亲们一双双渴求的眼睛,宁闷虎觉得自己真的应付不过来了。

这一切迫使宁闷虎告诉自己,必须刻苦学习,认真钻研,努力实践。他白天勤恳工作,晚上挑灯夜读,先后自学钻研了解剖学、生理学、药物学、内科学、外科学、传染病学、儿科学等数十本书籍。还订阅《乡村医生》《卫生报》《健康报》等书刊报纸,不断丰富自己的医学知识,在理论和实践紧密结合中,熟练掌握了一套乡村医疗工作的技能与技巧,不但能治疗感冒、肠胃炎、食物中毒等农村常见病、多发病,还能处理农药中毒、脓胸、休克等危重疑难杂症,还开展外科拔牙、脓肿切开引流、切除皮脂腺瘤等常用小手术。功夫不负有心人,随着知识的增长与技术的提高,1997年,在我市乡村医生任职资格评定时,被评为医师职称;1993年,宁闷虎获得了中国乡村杂志社举办的第一届“乡村医生知识竞赛”二等奖。

二

乡村医生看病不但是内科、外科、妇科、儿科“一篮子提”,而且是24小时工作制。白天忙碌一天,晚上得上门看病,随叫随到,并且得对病人和蔼可亲,急病人所急。

1980年秋天的一个上午,宁闷虎因感冒高烧正在输液,一位村民突然冒雨赶来,说自己的小儿子不懂事,服下了十多片安眠药。“这是人命关天的大事呀”,宁闷虎本能地拔掉自己输液的针头,雨伞都顾不上拿,冒着雨拼命向出事村民家奔去,通过一上午的紧急抢救,孩子得救了。可宁闷虎因感冒加重,在床上躺了一天。

1988年冬季,本村新院里的一对姐妹因煤气中毒发生窒息,宁闷虎闻讯后迅速赶到,经过紧张地抢救,妹妹脱离了生命危险,而姐姐只建立了呼吸,因脑水肿仍处于深昏迷状态,宁闷虎一边输液、输氧,一边细心观察,精心护理,整整三十多个小时守候在患者身边,同时还要安慰病人家属。当病人从近两个昼夜的昏迷中清醒后,睁开眼睛喊“妈妈”时,所有在场的人都激动地掉下了眼泪。

1992年正月,宁闷虎正坐在炕头上照料病中的母亲,本村老教师曹祥瑞冠心病急性发作,曹老师的孩子来叫宁闷虎。宁闷虎顾不得母亲,跳下炕就走。他不但尽一切可能抢救病人,而且还跑了几户有冠心病的人家去借急救用药,挽回了曹老师的生命。曹老师脱离危险了,而宁闷虎的母亲却在那晚永久地停止了呼吸。埋葬母亲那天,全村人都来送葬,他在母亲的灵前愧疚的捶胸顿足,他说:“谁让你生了个乡村医生的儿子呀!”

三

40年来,宁闷虎的足迹踏遍了附近的几个村,到处洒下了为群众防病治病的辛勤汗水。他坚持文明行医、廉洁自律,每年平均门诊量2200人次,出诊960人次,急诊80人次,各科小手术70人次,转诊250人次,抢救危重病人90人次,预防接种1600人次,预防接种率99%以上,无一例医疗事故,也从未发生过医患纠纷。与此同时,他还抽时间进行健康教育宣传,出专栏36期,张贴标语、发放宣传资料千余份,广播喇叭宣传30次,提供健康咨询500余人次,受教育群众达4500人次之多。年年被评为县、乡“卫生先进工作者”。

宁闷虎说,“这四十年中,乡村医生这个平凡的岗位,不仅使我的心灵得到了净化,而且锻造了我的人格,磨练了我的党性和责任心。我在尽心尽责尽力地做着党交给我的事业。我所做的一切,都是为实践一个共产党员,一个医务工作者的人生价值,那就是爱岗敬业、造福人民。”

责任编辑:刘静