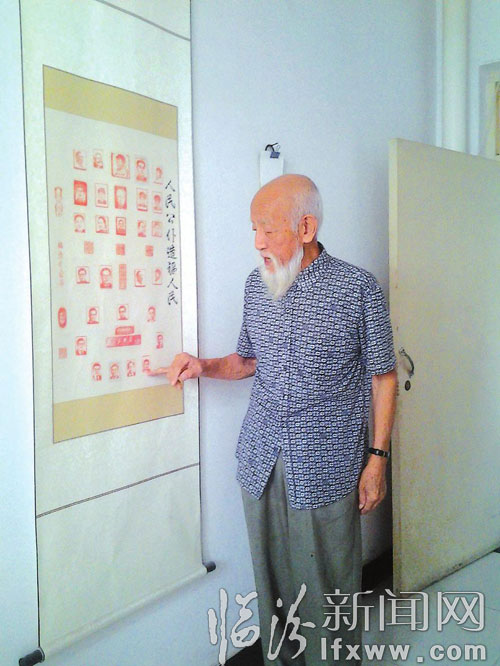

“讲文明、树新风”、向道德模范学习”……近日,记者在尧都区中心敬老院里见到了执著篆刻艺术的78岁老艺人、中国老年书画研究会会员—— —高联民。看着眼前“人民公仆造福人民”的新作,老人打开了话匣子,讲述了每枚章子背后的故事。

1936年7月,高联民出生于蒲县一个普通的农民家庭,年轻时,曾做过乡镇副书记、乡长,并从事过15年采访、撰稿、播音工作,后退休于蒲县人大常委会。让人想不到的是,看上去精神矍铄的他,在不到60岁时,被查出患有股骨头坏死,双拐一拄就是15年;为了预防老年痴呆症,69岁时他又重拾自己的爱好——书法,伏案疾笔,作品受到周围友人的赞誉;71岁时研究书法篆刻,他认为这是能动手动脑的“好运动”;73岁时手术治疗重症基本成功,开始广场“地书”生涯,几乎是同一时间,他灵机一动,将目标投向了篆刻人物像章上;75岁时研究改进“强身智能毛笔”,喜获发明专利。

73岁那年,高联民的股骨头坏死症经过手术治疗痊愈,他重新从轮椅上站了起来。“那时候,没事就经常去广场走走,看到人家在地上写字,我十分羡慕,回家后也模仿着做了一支笔,起初笔杆太短,每次写完字后都会腰酸背痛。”高联民回忆着当时的情景,后来经过一位业内人士的指点,他尝试着将毛笔的长度加长,经过反复推敲琢磨,像练毛笔字那样握笔,既练习了书法,又锻炼了身体,那该多好啊。”于是,高联民将练习地书的笔做成了与肘齐高,保证了书写时笔杆垂直、腰脊直挺。

有了这项爱好后,高联民一发不可收拾,一有空他就去广场上练习,无论酷暑寒冬,咬牙克服了指痛、腕痛、肩臂痛,打破了起初写5—6分钟就必须休息一下的规律,练就了每天写2—3小时都没问题的本领。在一年多的苦练中,他不断摸索改进技艺,不但技术有了很大提高,研究改进的“强身智能毛笔”更是获得了国家专利,受到了广泛关注。

除了擅长书法,让手中的石头会“说话”,也成了高联民的又一大特长。他说:把字刻好,正写、反写都能写得漂亮是基础,最关键的是掌握字体间架结构。”刻出各种字体的私章,对他来说已是件非常容易的事儿。简体、繁体、楷书、隶书、行书……他都能刻出来。

“活到老,学到老”,是采访中高联民说的最多的一句话。虽然刻章的技艺已相当娴熟,但他仍每天加以巩固,同时,研究新项目。他说:2010年9月的一天,一个老朋友戴着的毛主席像章吸引了我的注意,如果把人物头像刻在石头上做成印章,效果一定很好!”谈起当时将头像刻在章上的想法,高联民喜笑颜开。

于是,高联民奔波于各大书店,寻找、总结篆刻知识,成了他那段时间的主要任务。在经过一段时间的摸索后,他将人物头像在章料上描画出来,经过反复琢磨、雕刻,一个像章出炉了。从此,他便一发不可收拾,刻出了一系列伟人像。

为了能将人物刻章刻得生动传神,高联民每次都会亲自对要篆刻的人物头像进行拍摄,取最好的角度,以达到最好的效果。”刻伟人头像时,更是多方面地寻找素材。如今,他看着照片,只需个把钟头,栩栩如生的人物像章便映入了眼帘。

现在,由于老伴的身体不好,照顾老伴成了高联民每天的任务,但是却丝毫不影响他“为人民服务”的宗旨。只要有闲暇,他都会给朋友们制作印章,从不收取任何报酬,同时,他也用自己的方式回报着社会。

说着,高联民拿出了一张类似名片大小的鸣谢片,只见上面精心雕刻着雷锋头像,老人介绍说:有时候乘坐公交车时,遇到年轻人给我让座,我都会送给对方一张鸣谢卡,一是表达感激之情,二是叮嘱对方有时间来找我篆刻名章。”几年来,高联民始终这样坚持着,只要遇到有人帮助他,或者他亲眼遇见有人帮助别人,他都会主动送给对方一张鸣谢卡。

高联民说:虽然有时候也会感觉到累,但是我认为一切都是值得的,能在体会乐趣的同时为大家做点事,我很知足。”(文/图记者 成华 亢亚莉)

责任编辑:李甲