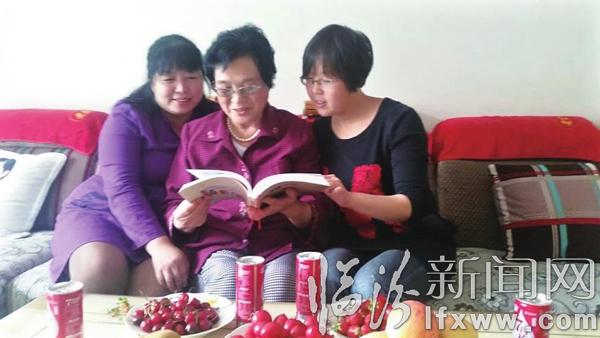

房桂花(中)和文坛新秀们交流创作体会。

临汾新闻网讯 “房大姐”,在襄汾文学圈,大家都喜欢这样称呼76岁的房桂花老人。5月8日,在襄汾车站路健康楼,记者终于见到了把家庭、事业、工作样样都打点得异常精彩的传说中的房大姐。大姐赠与我一本新近由作家出版社出版的《辣椒红了》,洋洋十多万字,叙述的是大学生村官龙梅帮助农民脱贫致富的故事,这是“房大姐”出版的第24本书。

萌发文学的幼芽

房大姐在文学上的起点算是很高的。11岁的时候,她就把处女作发表在《山西日报》头版的右上角,那可是报眼的位置啊……

房桂花1940年出生在绛县,由于母亲体弱多病,在生了她和姐姐后,就不再生育了。父亲却以母亲没有生出儿子为由和母亲离异。这件事让她从小就吃尽了苦头。为了生活,她不得不下到沟里挖土、担水、磨面……辛酸劳累的生活磨炼了房桂花的意志,大多情况下她都把自己当成男孩子看待。

1951年冬天,中国人民志愿军开赴朝鲜战场。当时,学校号召学生给在朝鲜奋勇作战的志愿军叔叔写慰问信,11岁的房桂花就在母亲的指导下,绣制了一个上面有牡丹花的慰问袋。并含着热泪写了一封真挚而又崇敬的慰问信,连同她用平时攒的零花钱买来的花生、糖果一块打包,交给了老师。后来,房桂花的慰问信在《山西日报》头版报眼刊登了出来,这在当时引起不小的震动,也点燃了这个11岁小女孩心底的文学火花……

为了提高自己的写作水平,小小年纪的她只要有时间就去县图书馆看书。《钢铁是怎样炼成的》《卓娅和舒拉的事故》《红岩》……一本本书籍感染着她,一个个英雄人物成为她的榜样。她在心底暗暗下了决心:等长大了,我也要写出这样的书来。

寻找失去的年华

然而,“理想是丰满的,现实却是骨感的。”工作、结婚、生子这人生的三步交响曲困扰着她心中的梦想,5个孩子的相继到来,忙得她焦头烂额。她曾遗憾地说:“在人生最年富力强的20年里,我写出的东西太少了。”

1995年12月,房桂花从襄汾文联副主席的岗位上退了下来。几天之后,她就制订了科学的写作计划,开始向自己的文学梦冲刺。从此之后,每天凌晨5点,黎明悄悄来临时分,房桂花书房的灯就准时亮了起来。20年来,在这灯光下,诞生了一个又一个鲜活的人物,他们的故事传播在房桂花挚爱的土地上,激励着人们奋进。

20年来,房桂花写出了1500余篇文章。在《中国报告文学》《中国商报》《老人世界》《中国医药报》《山西文学》《山西日报》《人民网》《晋江小说网》等30余家报刊、网站发表小说、散文、诗词、报告文学等650余篇。已出版《群星灿烂》《桂花小说选》《桂花纪实文学选》《桂花散文选》《桂花诗词选》《读史明理》《历史的智慧》《感悟哲理》《最美莫过夕阳红》《我爱我家》《金婚》《夕阳绚丽》等24本书、350余万字。所写《情系城建·为民造福》一文,荣获2006年中国报告文学学会、《报告文学》杂志社联合举办的“先锋杯”大赛一等奖;散文《衣裳》于2008年荣获临汾市老干部局举办的改革开放30年散文大赛银奖;2012年5月荣获襄汾县委“文化强县建设突出贡献奖”;2013年3月创作的小说《哑口无言》荣获首届华文作家杂志社全国短篇小说一等奖等30余多个奖项。她被吸收为中国民间艺术家协会会员、中国作家协会山西分会会员、山西诗词协会会员、山西散文协会会员、山西民研会会员、山西女作家联谊会会员、山西老年书画家协会会员、山西国际文化交流中心理事、临汾市首届作协理事等20余个文化社团成员。

挑战生命的极限

“心态好,不会老。”这是房大姐的口头禅,在山西文学院的编辑读书班进修的时候,同宿舍住的两名同学和房桂花的两个女儿同岁,可房大姐从来没有考虑过和同学年龄上的差距,白天在教室里一起学习,晚上躺在床上一起讨论影视剧。多年来,长城文学院、河北文学院、中央鲁迅文学院等作家提高班都留下了房桂花的身影。

以前写作用钢笔,房桂花辛辛苦苦写下稿子,三遍五遍地修改,改一遍就得誊写一遍,自己觉得非常吃力。后来,她发现用电脑写作,既快又方便修改,效率非常高。于是,她决定挑战新科技,学习掌握电脑知识。2008年冬天,正好县老干部局老年大学电脑班组织离退休老干部学电脑,她积极参加,认真学习,很快就掌握了基本理论知识。可在实践中,电脑打字、屏幕设置、查阅资料等“拦路虎”层出不穷。但困难面前房桂花没有退缩,查资料、摸门道,儿女、孙子们都成了她的电脑老师,一请教起来就没完没了。功夫不负有心人,现在,电脑已成为了房桂花得心应手的“笔”和“记录本”,文字打印、版面设计、插入照片、查阅资料等技术她都掌握得很娴熟。高兴的时候,还要给朋友们做个音乐相册欣赏欣赏。她说,用电脑要比手写快得多,这也是她近几年写文章多、出书多的原因之一。

苍龙日暮还行雨,老树春深更著花。76岁的房大姐尽管已经出版了24本书了,但她并没有停歇的意思,而是信心百倍地投入到下一部作品的创作中。采访结束的时候,柔声细语的房大姐告诉记者:“曹雪芹有一部《红楼梦》、陈忠实有一部《白鹿原》、莫言有一部《红高粱》,人活一辈子,总得拿出点能压得住棺材板的东西啊……”

记者 刘晚

责任编辑: 吉政