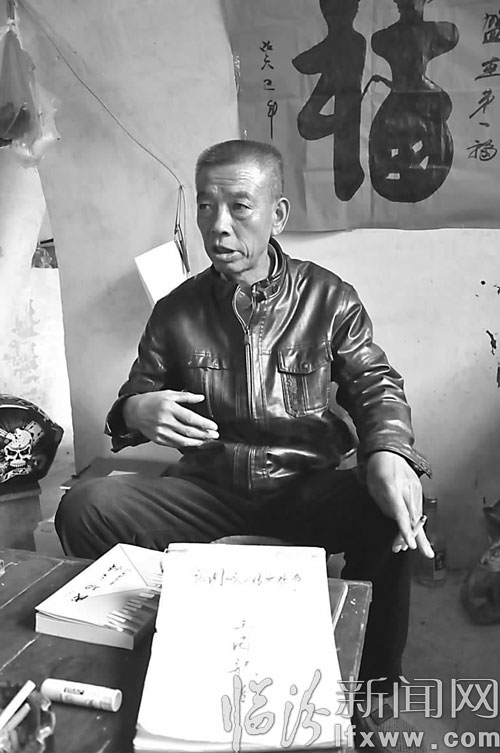

人物简介:

王海龙,61岁,出生在襄陵镇黄崖村,读完黄崖完小后又上了几年农业中学,便回村务农。2007年,第一本书《王海龙诗歌选》正式出版。日前,龙树峪景区的传奇故事》手稿也已完成。

在襄汾县襄陵镇黄崖村,提及王海龙,村民们都会竖起大姆指夸赞不已,他可是我们这一带的大能人,又会说又会写。”乡亲们对王海龙如此高的评价,都是发自内心的。多年来,凭着对文学的热爱和满腔执著,怀着对文学梦想的追求,王海龙曾办过个人诗展,省电台多次播放他创作的诗歌,他还出过多本书籍,是襄汾县颇有名气的农民作家。

记者在襄陵镇龙树峪景区见到了王海龙本人。龙树峪景区正在开发当中,由于王海龙多年来一直研究龙树峪的传统文化,便义无反顾地担任了景区对外宣传任务。“发扬地方文化,就是没人叫咱,咱都得去做,我感觉到这就是咱的责任,再难也要坚持下去。”今年已经61岁的王海龙出生在襄陵镇黄崖村,读完黄崖完小后又上了几年农业中学,便回村务农。闲不住的他开始学手艺,曾经干过泥瓦工,也开过理事会。他还编了句顺口溜总结自己的经历:杀猪宰羊,泥木两行,进了厨房,叮叮咣咣。”虽然为生活奔波,但是他一直没有撂下自己写写画画的爱好,一有时间,便沉浸在写诗作赋的乐趣中。

王海龙爱好写作,他坦言小时候记忆力好,一首古诗,只需念三遍便熟记于心,自己做的文章和诗词能一字不落地背诵出来。然而,爱好归爱好,王海龙的文学之路充满了坎坷。上世纪七八十年代,他一边忙着生产队的农活,一边写诗歌,并把写好的诗歌寄给多家报社,希望能发表。然而,寄出去的信件都石沉大海,没有任何回音,这让他多少有点失望,但是依旧执著创作。

为了提高写作能力,王海龙把写好的诗歌和文章拿给浪泉中学的语文老师,希望能得到一些建议。看完他创作的诗歌文章后,几位语文老师坦言:我们对诗歌没有研究,不敢随意评价。”随后,不耻下问的王海龙又拿着自己的诗歌文章来到襄汾县南辛店中学,当时南辛店中学的校长看了他的文章后,对他评价甚高,没有20年功夫,写不下这些诗词。”

在王海龙的不懈努力下,他的诗歌创作有了很大幅度的提升,在当地开始小有名气。四邻八乡,谁家要是有个红白喜事,都会邀请他前去写对联,每每写出的对联都被当地人津津乐道。

2003年10月28日,在朋友们的帮助下,王海龙在襄汾县举办了一次个人诗歌展,在当地小有影响,电视台和电台先后采访报道,还有外地一些电台纷纷打电话约稿。2007年,王海龙的第一本书《王海龙诗歌选》正式出版,多年的坚持终于有了结果,这让他更加坚定了自己的文学创作之路。

1997年,当地对龙树峪景区进行初步开发,由于景区资料相当缺乏,想要宣传景区,没有文化记录和资料记载。得知这个消息后,王海龙便搜集了散落在民间的龙树峪传说,写了一篇《龙树峪游记》,以宣传本地的景区。然而,龙树峪景区的负责人看到这篇文章后,高兴万分,便请他为景区创作碑文。

从那以后,出于对地方文化的喜爱,王海龙的全部精力便投入到龙树峪景区的文化搜集和创作当中。2008年,王海龙干脆把家搬到了龙树峪景区,每天不是穿梭在山头之间就是走村串户,全身心挖掘关于龙树峪的一些历史文化。“文化底蕴就是深厚,多年来的功夫没有白费。”王海龙拿出一本厚厚的稿纸,这是他刚刚完成的《龙树峪景区的传奇故事》手稿,也是多年来他研究的全部心血,里面记载着龙树峪景区的所有内容。

多年来,王海龙一直过的清贫,在困难的时候也得到了不少好心人的帮助和扶持。即使再难,他也没有放弃自己的梦想,他要继续对龙树峪做更深的研究,为地方文化宣传出一份力,让更多人了解龙树峪。

在采访快要结束时,王海龙做了一首诗来表达他对龙树峪的感情,“阅尽几多兴废,神山风流未坠,悠悠千百年来,更显奇秀生辉。”

责任编辑:李甲