刘国平在展示刚刚制作的山核桃花瓶

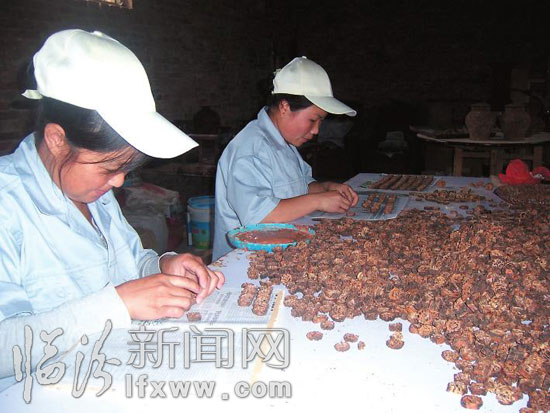

工人们正在拼接切割下来的核桃片

不凡的经历

1966年,小学就差十几天就要毕业了,“文革”来了,刘国平学业中断。13岁的他开始在父亲的中药铺里学医,闲暇时便操起毛笔练习书法。20岁那年,刘国平外出打工,当过小工、卖过菜、修理电器,后来还与妻子在太原服装城做过服装生意。尽管,在外闯荡没有获得太大的成功,但是刘国平认为,在外多年的漂泊经历对他来说是一笔巨大的财富。1996年,刘国平与妻子回到了隰县老家,生活过得非常艰辛。“最困难的时候,孩子伸手要两毛钱,我都拿不出来。”不甘贫苦的刘国平很快买了一辆二手摩托车干起了贩卖药材的营生。临汾、运城、吕梁等地区大大小小的山村都留下了他的身影与足迹。正是这个营生让他有了更多接触大自然的机会,也为他后来的艺术品加工埋下了伏笔。

与艺术结缘

多年来,刘国平的生活就充满着情趣,制作根雕、收集奇石、书法篆刻样样都喜欢,甚至到了痴迷的地步。他特意讲了几个故事,有一次干完农活回来的路上,人早已是饥肠辘辘了,可是,当他发现山崖上裸露着的一个奇特的树根时,心里顿时来了劲,一口气将树根刨了出来。“当时,尽管肚子饿得发慌,但是挖起树根来,那种饥饿感立刻就烟消云散了。”还有一次,大雨过后,刘国平上山采摘木耳,随手摘了一些山核桃,无意中打开核桃,里面的花纹深深吸引住了他。他回忆说:“当时,我一下子就被那些富有变化的花纹征服了,大自然真是太神奇了!”于是,他欣喜地摘了许多山核桃,回到家后就开始琢磨着进行一些艺术加工……

2002年,刘国平创作了第一件山核桃作品——花瓶。当时没有工具,他就用普通钢锯条切割,没有胶水就用502胶代替,经过半个月的艰难加工,一件艺术品终于“诞生”了。“山核桃很坚硬,切割太费劲了。作品创作完以后,当时感觉很满意,后来再看就觉得没味道了。”于是,他忍痛割爱将其毁掉。工欲善其事,必先利其器。前年,刘国平购置了切割机、打磨机,还雇佣了20多个工人,开始了较大规模的生产加工。“尽管如此,加工效率还是比较低的。整个过程需要经过清洗、筛选、切割、拼接、打磨、整形、抛光、上漆等30多道工序,绝大部分必须要手工来完成,只有这样才能保存山核桃自然的镂空纹理。”

迎来发展机遇

已过不惑之年的刘国平不再是“瞎折腾”,他的努力付出正赶上了政策的“东风”。今年年初,隰县县委、县政府研究制定了《隰县文化产业发展规划》,明确提出要挖掘民间艺术资源,推动民间工艺品加工。县委宣传部副部长梁云云说:“今年,我们成立了隰县民间工艺品研发中心,积极组织引导开展民间工艺品研究、生产、营销等工作。目前,这个中心已投资30余万元,建立了两个生产车间,招聘生产工人20余人,主要产品有根雕、山核桃工艺品、旋木工艺品等,这些工艺品具有浓郁的地方特色和很高的艺术价值,多次获得省、市博览会奖项,今年,又被选为上海世博会、全国绿化博览会和全国民间艺术展览会参展作品。这次上海世博会上有45件产品参展,目前,反响很好,已初步签订两份订单。我们还将继续加大民间艺术的开发推广力度,形成以隰县民间工艺品研发中心为龙头,带动全县根雕、旋木、剪纸、刺绣等工艺品产业的发展。

加工制作的困难解决了,新的问题又出现了,如何才能生产出有销路的产品,如何让市场认可这种艺术品,如何为这门艺术注入资金。刘国平说:“我现在的状态就像是红军长征一样,刚过了雪山,眼前又出现一片沼泽地。”

在采访的过程中,刘国平多次收到上海世博会那边的反馈信息,他欣慰地告诉记者:“上海世博会上,我的山核桃工艺品被选为参展作品,从4月到现在,已经销出两万多块钱的货,效果还不错。”

(记者 陈华 文/图)

来源:临汾日报

【责任编辑: 贾亮】

责任编辑:临汾新闻网编辑