彭真故居

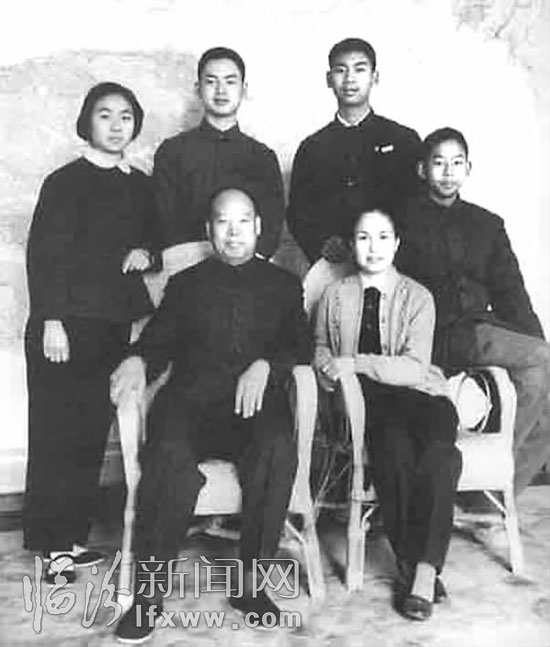

1966年5月彭真夫妇和他们的子女

曾任中共中央北方局组织部长、中共中央东北局书记、民主联军政委、中共中央组织部部长、政策研究室主任、北京市市长、中共北京市委第一书记,中共中央政法委书记。

1959年6月在中共八届一中全会上被选为中央书记处书记。1965年1月当选为第三届全国人大常委会副委员长。1979年7月被补选为第五届全国人大常委会副委员长。是中共第七、八、十一、十二届中央委员、中央政治局委员,第五届人大常委会法制委员会主任。

1997年4月26日,因病在北京逝世,享年95岁。

6月27日,侯马市被密密匝匝的雨网笼罩着,坐落于侯马市廉政文化公园的彭真铜像在青松古柏的衬托下,愈发显得庄严肃穆。一位住在附近的市民王先生介绍说:“彭真铜像落成于去年5月26日,主体高度为5米,基座高度为2.5米,总高度为7.5米。其寓意为彭真同志献身革命、建设和改革开放事业的75年光辉历程。基座的台基长度为9.5米,台座高度为1.9米,分别代表彭真同志95年的人生历程和19年的故乡成长阶段,现为红色旅游和爱国主义教育基地”。透过蒙蒙雨雾,我们的思绪仿佛已穿透历史帷幕的重重阻隔,看到了这位伟人风雨兼程的革命生涯……

侯马市新田乡垤上村——彭真魂牵梦绕的故乡

建国后彭真三回故里

年近八旬的司德胜老人是垤上村村民,回忆起第一次彭真回到家乡时的情景,当时二十来岁的他还是记忆犹新。

那是1961年的一个冬天,12月4日那天,彭真回乡的喜讯在这个村子里迅速传开,垤上村一座普通的院子院外已经簇满了男男女女、老老少少的乡亲们。上午9时许,一辆灰色的伏尔加轿车停在了院落的巷道外,阔别家乡24年的彭真和夫人张洁清携子女走进这座小院。坐在土窑洞里的土炕上,彭真紧紧握着80岁老母亲的双手,母亲久久凝望着儿子,一句话也说不出来,只有热泪在满是皱纹的脸上流淌。彭真来到儿时的乡友、老同学中间,道家常,话当年,真有说不完的话,道不完的情。彭真还观看了浍河水库、太子滩、农村集市贸易的新变化,这些变化让他激动和振奋。

1964年4月26日,彭真第二次回到了故乡。“他总是那样亲切、和蔼、平易近人。”司德胜老人回忆说。彭真虽然自小离开家投身革命,但乡音没改,一口浓重的曲沃话,使他与这些乡亲们一下子就拉近了距离。彭真由村队干部们引路,参观他们的粮食仓库、水塔和养猪场;深入田间地头,查看老百姓的棉花、小麦的长势。还专程看望创造了棉花“芽苗移栽法”的农民科学家吴吉昌。晚上,曲沃县碗碗腔剧团专为彭真和垤上村的干部群众演出了《五花马》、《火焰驹》等地方戏剧,演出结束后,他走上舞台,与参加演出的演员们一一握手致谢,关切地询问了演员们的工作、生活、学习情况,呈现出一种乡音融融的氛围。4月30日上午9时,彭真再次离开了故乡,然而这次竟是彭真母子的最后一次见面。

1986年5月31日,在经历了“文化大革命”那场灾难之后,在改革开放的第7个年头,84岁精神矍铄的彭真老人第3次回到家乡。“彭真同志看戏时坐在3排1号的座位上,我当时和他挨得很近”,对于这次彭真回乡的情景,64岁的于书记印象非常深刻。在“文革”十年里,彭真坐监9年,流放了3年,直至1979年初才平反复出。在这期间,在老家侯马的亲人们也备受摧残。他的老母亲、弟弟、侄儿被迫害、批斗致死。彭真踏进母亲生活了几十年的土窑洞时,心情不由自主地沉重起来,“大篮子,要秉公办事,要办好党的事,办好国家的事”,老母亲的嘱咐还萦绕在耳边,然而这位在“文革”期间吃了不少苦的善良女性,已经含恨离开了人世。“老人家和我母亲是老姐妹们,性格和蔼,宽厚仁慈,几十年间也没有和村里人吵过架,与左邻右舍相处得非常和睦。虽然自己家里很穷,但还经常接济比自己家更穷的邻居、乡亲”,于书记回忆着。作为一个无产阶级革命家,彭真不仅具有坚定的共产主义信念,而且有着无限广阔的坦荡胸怀。他在给乡亲们讲话时,深情地说:“我们家里死了3口人。在座的乡亲中,有挨斗的,也有斗人的。怎么办?把那个旧仇宿怨都记起来?过去谁斗了我,我斗了谁,都记下来,一直记到儿子、孙子,让他们结仇?这是一个办法。还有一个办法,什么办法呢?就是把那些陈芝麻烂谷子的旧账解决了,什么你斗了我,我斗了你,统统抛到村外的浍河里去,浍河没水了,埋到地里去,好不好?”说这话时,在场的乡亲们无不为之动容而落泪。就是那次,彭真老人手握笔毫,濡墨挥笔,12个苍劲有力的大字展现在众人眼前:“团结奋斗,把侯马建设得更好!”。

心系教育 致力法制

彭真长期领导、主持社会主主义民与法制建设工作,一生致力于我国的民主法制建设,是社会主义法制的主要奠基人。他曾讲过两句非常有名的话:“在法律面前人人平等”、“在真理面前人人平等”。

彭真近百年的人生,自始至终体现着劳动人民的本色。

他生命不息、学习不止的坚强意志等品质既是家庭的精神财富,也是全社会的精神财富!(记者 荀卉卉)

【责任编辑: 高卓然】

责任编辑:临汾新闻网编辑