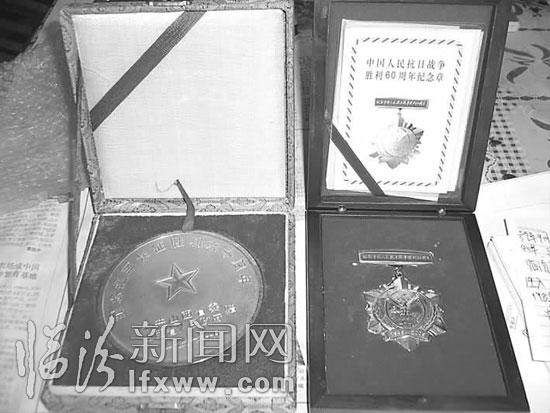

山西省委、省政府颁发给李善述的功臣奖章。

建党60周年时,李善述(左二)与山西省的老红军重游延安。

李善述,山西省临汾市段店乡东段村人,小学文化程度,后在部队上的大学。1936年3月参军入伍到红一方面军第二师,曾多次上战场勇猛杀敌,保家为国。

1936年,李善述跟随红军东征,5月编入到红一方面军红二师,后改编为左路军的前卫,参加了曲子镇战役。1937年1月正式加入中国共产党。在抗日战争中,他曾参加过曲子镇战役、平型关大捷、百团大战等重大战役,一生参加了无数次战斗,在战场上浴血拼杀,不怕流血牺牲,时常冲锋在前,受伤无数。在曲子镇战役中,经历生死的瞬间,由于在战场上的英勇表现,被授予“战斗英雄”称号,荣获三等功。

1945年,因战争遗留伤势加重,不适宜军旅生活,安排在甘肃省合水县军政学校工作。1951年,受伤势和气候影响,转回原籍,回到了阔别已久的故乡。回乡后,先后担任过临汾县乔李第四管理区畜牧股长、农业初级社社长、高级社政治队长等职务。

1958年东段村人民公社成立后,回到本村担任党支部书记一职。直至1975年卸任后,成为了一名地地道道的老农民,与家乡的父老乡亲一起建设美好的家园。

值此中国共产党90华诞之际,大家都在用自己的方式来颂党恩、忆党情。李善述,一位94岁高龄的老红军,是我市最早入党的党员之一,同时也是拥有75年党龄的老党员。经多方打听,记者终于找到了李善述的住址,带着万分的崇敬与好奇,聆听一位老红军的“革命心声”。

走进尧都区段店乡东段村的一个四合小院内,一股艰苦朴素的气息扑面而来。李善述的儿子李福奎告诉记者,父亲因病一直卧床,因此,无法长时间说话。“老人也经常讲起过去的故事,有不懂的地方,我可以补充,呵呵”,李福奎笑着说。

在李善述家中,一张张老红军的合影、一本本陈列在玻璃柜内的奖励徽章、荣誉证书率先映入眼帘,“这都是父亲和他的老战友的合影,还有荣获的一些表彰”。此时,只见卧室内,一位满头银丝、饱尽沧桑的老人侧躺在床上,枕边还放着厚厚的一摞与革命有关的报刊。

尽管卧病在床、行动不便,但李善述却坚持每天阅读一份报刊。记者注意到李善述头部右前方处有一个凹陷的地方。

“那是战争时期留下的伤痕,好不了了。”轻抚着父亲的伤口,李福奎不由得一阵心疼。

追忆那段战火纷飞的年代,李善述按捺不住自己激动的心情,迫不及待地向记者讲述着那一件件令他终生难忘的往事。

饱受苦难终参军 建功负伤心向党

在去大阳镇赶集的路上,到处都是红军宣传员的身影,此时的李善述觉得红军真好,可以领导穷人翻身当家做主人。于是,匆匆卖掉牛犊后,当即决定报名参军,那年李善述19岁。

“报了名以后,我就跟随部队离开了,当时都没来得及和母亲告别,谁知这一别就是十五个年头啊!”李善述至今懊悔不已。

李善述回忆道,参军后,自己被编入红军第一方面军第二师三团三连的先头部队进行抗战。当时军团的团长与政委正是林彪和聂荣臻。

在短短一个多月的时间内,李善述所在的部队在东征的大小战役中屡屡获胜的消息立刻引起了反动派的恐慌。当时的党中央、毛主席在此情景下,决定回师西渡。在曲子镇战役中,李善述因英勇杀敌、作战勇敢,被授予“战斗英雄”称号,并荣获三等功。

“那时,在一次战斗中,他差点就牺牲了”。在曲子镇战役快结束时,李福奎说,当时,李善述正在奋勇杀敌,不料头部被击中,一块头盖骨当场被子弹打碎,幸运的是脑膜未被打破,这才幸免遇难,不然早就不知道怎么样了。

1936年12月,李善述所在部队被编入八路军115师。

1937年1月3日,经115师机枪班班长惠国文介绍,李善述在陕西省西安市三原县正式加入了中国共产党。

勇猛作战为救国 风餐露宿志不休

1937年9月,八路军115师接到了一个任务,一支骄横的日军正向山西的平型关方向进发,队伍决定要在平型关予以阻击。当时的李善述是115师骑兵侦察班班长,接到任务后,他带领几名侦查员先行打探平型关地形地势、敌军的情况及其必经之路,为八路军突袭敌军创造了有利条件。

“那会日军人员很多,我们的部队为了能突袭成功,趁着前夜夜幕时分,冒雨前进到达伏击地点待命。第二天上午10时左右,日军进入埋伏区后,部队指挥员一声令下,战斗打响了。一时间这平型关,硝烟弥漫,战火连天。”李善述说,自己所在的部队经过近一天的奋勇激战,共歼敌1000人左右,摧毁敌军军车百余辆,缴获了大批的军用物资。“光搬运物资,我军指战员和附近的老百姓就用了大约两天的时间才全部转运。”说起平型关一战,李善述满脸的自豪。

俗话说,人是铁饭是钢,一顿不吃饿得慌。然而,在那个战火纷飞的岁月,饥饱不定却是常有的事。

“记得有一次,部队炊事员刚把饭做好,正准备开饭时,突然敌军突袭,从天而降的一枚炮弹,不偏不倚的打在粥锅的边缘,致使粥锅打翻,稀饭倒了一地。”李善述回忆说,当时,部队赶着集合转移,由于太饿了,他拿出随身携带的碗在粥锅边收了一碗,就向集合地跑去,边跑边喝,满满的一碗稀饭两三口就喝了个干净。

久别多年归故里 任劳任怨铭党恩

回到阔别15载的故乡,李善述时刻不忘党的教诲,以一个共产党员的要求,严于律己。

“父亲曾任原临汾县乔李第四管理区畜牧股长,分管着辖区八个村的畜牧工作,后又担任农业初级社社长、高级社政治队长等职务。”李福奎说。

1958年,东段村人民公社成立后,李善述又回到本村担任党支部书记一职。1975年,卸任后的李善述的心中一直铭记着入党誓词,在生活和工作中时刻提醒着自己,实实在在做人、恳垦勤勤做事。

“那是上世纪七十年代的一年秋天,我们村集体的马车从我家门口经过,车上装着大豆,由于路面凹陷不平,豆子掉下了一些。谁知父亲却极力劝说母亲将它们捡起来,送回集市。”李福奎说,在工作中,父亲更是时刻铭记党恩,在担任党支部书记期间,他带领全村人民努力发展生产力,积极促进经济。不久之后,东段村粮食连年丰收,畜牧生产也稳步向前,群众温饱大大提高。1989年的7月1日,中共临汾市委(今尧都区)授予荣誉证书,以表彰李善述在任农村党干部期间做出的卓越贡献。

如今,已是九旬高龄的李善述仍坚持每天读报、看电视,时刻关注党的消息、学习党的新政策、新举措。“年轻时,跟着部队到处打仗解放国家,晚年了,党中央关心、政府关照、社会关爱,让我享了清福,这一辈子听党的话、跟着党走,值!”(记者 成华 杨美妮)

【责任编辑: 高卓然】

责任编辑:临汾新闻网编辑