在洪洞县赵城镇湾里村原小学的院内耸立着一块石碑,村里人将这块石碑视为宝贝。虽然现在学校早已听不到朗朗读书声,但门额上苍劲有力的“湾里小学”四个字还是吸引了记者的注意。经打听,原来学校的门额是赵城文化研究会的古稀老人李国富先生前些年专门为该学校题写的。

“我曾经在湾里村学校当过老师,对那里比较了解,村里许多年过半百的人都曾经是我的学生。”李国富老人自豪地告诉记者。

退休后,李国富老人迷恋上书画与散落在田间野外石碑上的铭文。有一天,他在沟东村拓完一块石碑,回家路过湾里村的一条水渠时,看到一块石碑搭在渠上成了“桥”,上面有密密麻麻的人名。见此状,老人有点急了。

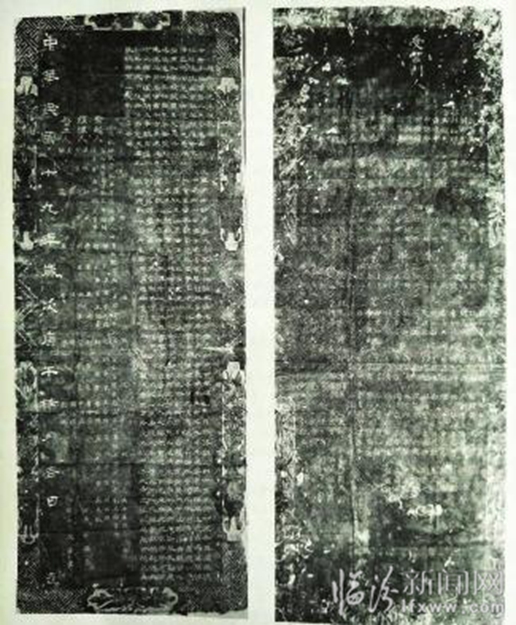

第二天,他就专程带上拓碑工具来到了石碑跟前,当他拓完碑阴时,在一旁观赏他拓碑的正是他早先教过的学生,学生帮忙将石碑翻了过来。洗完石碑,上面的文字着实让他吃惊。“这是洪洞县少有的教德碑,而且是新中国第一任中国人民银行行长南汉宸撰写。”李国富老人当即告诉村里负责人,这是一通非常珍贵的石碑,要想办法保护起来。

没过几天,村民们便将石碑移到了“湾里小学”院内,成了学校和村里的“宝贝”。

这块石碑为青石质,长方形,高225厘米、宽85厘米、厚20厘米。碑立于民国十九年(1930年)。

南汉宸(1895年—1967年),原名南汝箕,化名王剑秋、于基,1930年给赵帝箴先生撰写生平文章时,那时他为代理河南省民政厅厅长。南汉宸曾利用他在国民党地方政府中的合法地位,多次帮助、营救和掩护过党的一些同志。

为赵帝箴树碑立传的发起人察哈尔警察厅书记长中继禄、师范毕业生李九麟、陆军步兵少校王重华等人。经办立碑事宜的人是师范毕业生、城劝学员李泮藻,督军府军制员、民军营营长中周斌。监工是金色双穗奖章获得者关裕麟,师范毕业生赵帝箴的胞侄赵志鸿。

参与工匠有石工原熙昌、泥工魏富贵。

南汉宸在文章的开头语中说道,古人常说士君子的言行为什么不随便、不马虎,是因为他们坚守着“穷则独善其身,达则兼善天下”的信条,这信条就是他们做人的根据。赵帝箴是一位蛰伏于山林民间、胸怀大志的人,他根植民间,却坚守在乡里,从事着乡民子弟的启蒙教育,当了一个“娃娃”头。赵帝箴是清代的“庠生”,生不逢世,正赶上清代变法,仕途之志随之息灭,他想到培育后人,让后人走上成才之路才是百年大计。于是,在“上、下圪塔、杨堡、侯村、湾里等村先后设教二十余年,中间尤以任侯村国民小学暨第二高校教员为久,又任本县第一高校及洪邑(洪洞县)普润中校国文主任者五六年。”他因人施教,循循善诱,经他教育的学生有许多人成为国家栋梁之才。他的学生想给老师送锦旗,以表示真诚的谢意,因为学生太多,锦旗也没有挂的地方,所以立石碑,让老师的师德永久警示后人,老师也可以千古留名。

记者王隰斌

责任编辑:付基恒