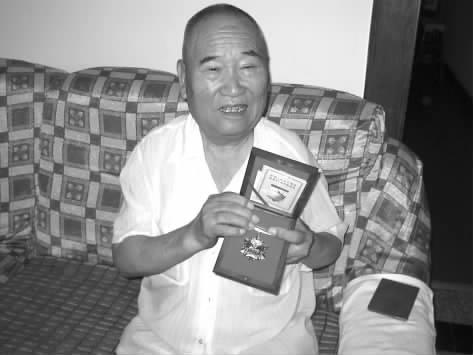

初次见到梁明老人,是在尧都区解放西路市委机关西苑小区内,今年已近80岁高龄的他精神矍铄,脸上始终挂着慈祥的笑容。忆及峥嵘岁月,老人显得格外激动。

一次机智的脱险

梁明出生在晋城周村镇铺上村的一个红色家庭,父亲是位老革命,他从小就受到父亲影响,对革命充满了向往。“那是1944年夏季的一天,我在老家村口的河岸边给牛割草时,碰上了一个日本鬼子。他急着想过河,可又不知道河水的深浅,就拿着刀架在我脖子上威胁我下河试探。鬼 子的举动让我很愤怒,却又无力反抗,便只好照做。”因为对这一带的水域了如指掌,14岁的梁明就跑到水位只有半人高的地方,示意鬼子没有危险,可以通过。鬼子见状,扛着武器跟在他的身后下了河。下河后,梁明把鬼子领到了水位较深的地方,趁不备,一把将其推倒在水中,并夺下他身上的洋刀,一溜烟儿地跑进了山中。

闻讯赶来的日军得知情况后,朝着山上一通乱放枪。

1945年5月,梁明加入到革命队伍中,在晋城县委书记郑思远和县农会主席原鲁身边当警卫员。

一封特别的回信

给时任晋城县委书记的郑思远当警卫员的那段日子,对梁明老人日后的学习、工作影响很大。“由于当时人们整体文化程度低,曾当过老师的郑思远书记每天都抽时间教同志们识字、看报,很注重大家的学习。”老人笑着说,郑思远书记对同志们的学习要求极其严格,每次大伙写错字或者把难写的字写错时,他都会要求改正后再拿给他检查,直到真正学会为止。每天布置新的学习任务,郑书记都要求同志们自学完成,大伙却跑去请教曾当过老师的吴姓司务长,让他将答案写在黑板上,大伙抄好后再交给郑书记。没过多久,郑书记就发现 了其中的猫腻儿,批评了大家“假学习”的不良作风,并买了一本《新华字典》,供大伙自主完成学习。

郑思远书记把梁明当成自己的孩子一样对待,经常把他叫到身边,叮嘱他用功学习,以后有了文化眼界自然就会放得远。从那时起,这句话就深深地埋在了梁明的心中。

1949年,郑思远书记被调到了福建泉州担任地委书记一职。此时,梁明也调到河津县工作,期间他给郑书记写了一封信告知思念之情,不久便收到了回信。当他兴奋地打开信封后,惊得站在原地一动不动,回信竟然是自己写给郑书记的那一封,有所不同的是上面多了用红笔批注出来的6处错误,“发动群众的‘发’写成了‘法’,‘中午’写成了‘晌午’,郑书记的标注是说用词不大众化………说起那6处错误,老人至今印象深刻,“老领导对青年人的耐心培养,令人尊敬。”新中国成立后,正值盛年的梁明凭借自己在战争年代积累的知识和日后不断学习所得,先后在河津县委宣传部、山西日报社、临汾日报社、中共临汾地委宣传部等单位(部门)担任职务。1991年离休后,他没有停止“革命的脚步”,在临汾市关心下一代工作委员会担任副主任,为青少年的健康成长发挥着余热。

来源:临汾日晚报版

【责任编辑: 卫淇】

责任编辑:临汾新闻网编辑