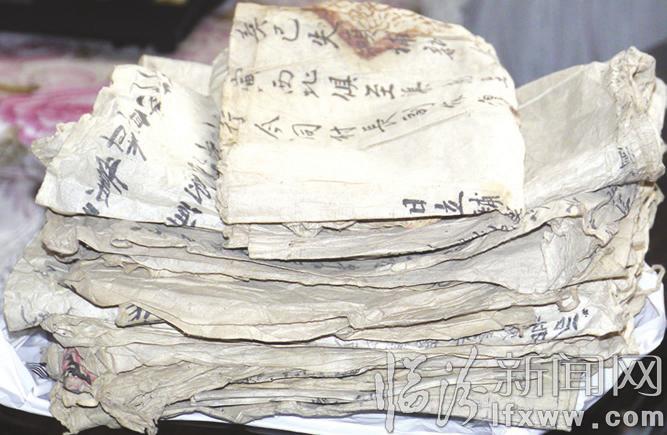

核心提示:47岁的于国良是山西三维集团的一名普通职工,洪洞通背拳的传人。他有10余份当年的洪洞麻纸书写的契约,时间跨越100余年。

老奶奶带父辈“回家”“于家的先祖是从大槐树下迁出的。”于国良说道。

于家是从大槐树下迁到山东济南府长乐县百尺河镇东水泊村。百尺河镇现属于山东诸城县,位于山东省省道S220附近,东水泊村位于百尺河镇西南,与之相对应的西水泊村位于铁路旁。“家谱上记载的镇名与村名一定不会错。”于国良肯定地说,但在高德地图上并未找到“济南府长乐县百尺河镇东水泊村”。

“有一年,山东老家遭遇灾荒,于家十七世于史言动了回家的念头,便徒步向西迁徙,在潞安府(现晋城)安营扎寨。”于国良介绍,但回家的信念在于家从没打消过。

民国初年,于家二十世老奶奶史氏带着4个儿子,从潞安府徒步向大槐树走来,他们落脚到洪洞(原赵城)孙曲村,从零做起,在此安家立业。

于家到达洪洞至今也有100多年的历史了,于国良是第四代人。前些年还与晋城(潞安府)的亲戚有来往,只是近年来联系少了。

一份契约

于国良保存的第一份传家宝契约这样记载:民国七年(1918年)八月,孙堡人张建统与于兆礼(又名于来成),由村长副:李俊秀、席云做中间人,立下了补契,地邻张建成、贾文濬也在契约上签名。

于家这份土地买卖的标的是一亩八分地。这单生意还到当时的县政府登记备案,并于当年十二月缴纳契税。县政府给张、于两家出具了合法的契约。

民国八年(1919年),于兆礼、于兆智(又名于永成)用20块银元从张里辰手中买了一条通道。说合人是刘立乾和申保子。于兆礼是于国良的大爷爷,于兆智是他的爷爷。

一份房窑证

于国良保存的第二份传家宝是原赵城县人民政府于1951年8月向于家颁发的房窑证。证件上“所列房窑经政府核准,依法确定为于兆礼所有,特给此证为凭”。证件上盖有县政府和县长贾子勤的印章。该证所列于家成员有于兆礼(36岁)、于兆智(32岁)等人。

一份土地证

于国良保存的第三份传家宝是原赵城县人民政府于1951年8月15日向于家颁发的土地证。证件登记于家 有土地6处,合计8亩9分2厘的土地。证件特别申明“所列土地经政府核准,依法确定为于兆礼所有,特给此证为凭”。证件上盖有县政府和县长贾子勤的朱红大印。

该土地证显示,孙堡村属于原赵城县一区,孙堡行政村孙堡自然村。

一份税单

于国良保存的第四份传家宝是一份税单(也称正契),原赵城县人民政府第994号,税单使用的是公元纪年,公元1952年3月5日签发的,经办人是崔钟鹤。

税单的标的物种类是土地,质量是水地,数量1亩4分5厘。出卖人是孙堡村的马鸿顺,承买人于兆礼。土地卖价85万元。税率6%,税额51000元。

从这份税单中可以看到,赵城当时已经解放好几年,赵城经过了土地改革,土地还可以买卖,说明当时土地这一生产资料还是私有的,政府认可交易。

虽然这些契约有些破损,但于国良仍视为“宝贝”。

于国良愿意把这些“传家宝”捐献给有关博物馆收藏,用于研究洪洞赵城一带,民国初年至新中国成立初期的土地政策变化、民俗约定、财政政策等。

记者王隰斌

责任编辑:付基恒