《光宅宫常住田宅记》一文介绍

进入2018年,记者再次走进我市著名旅游景区——尧庙,在祭祖堂看到了另一通国宝级元代石碑。

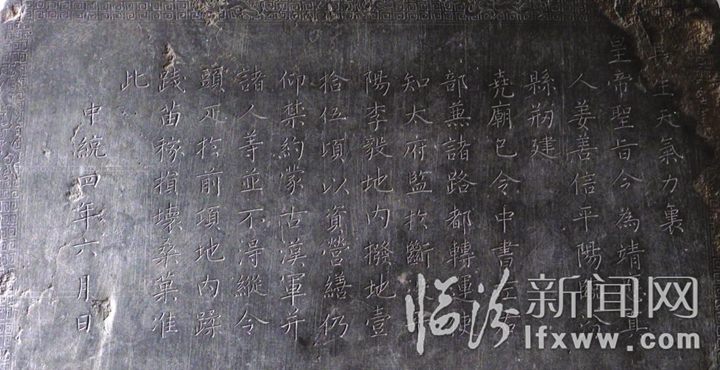

该石碑立于元惠宗至正十七年(公元1357年),青石质,圆首,跌佚。碑版高185厘米、宽78厘米、厚13厘米。额题楷书“圣旨田宅记”六字。碑分为三栏,上栏为中统四年(公元1263年)圣旨原文,全文15行,满行9字,共106字;中栏为《光宅宫常住田宅记》,全文25行,满行19字,共367字;下栏为庙区全貌图。

尧都区三晋文化研究会负责人彭亚鸣介绍,该碑于1999年在尧庙出土,是当年修复仪门平整地基时挖出来的(碑文完整,石碑保存完好),引起了考古界和研究尧舜史专家的关注。这通石碑比元泰定元年(公元1324年)重立的“大元敕赐重建尧帝庙碑铭并序”石碑晚33年,比圣旨晚94年。这表明,元世祖忽必烈下这道圣旨早于元大德七年(公元1303)大地震。

从石碑上看到《光宅宫常住田宅记》一文的作者为张昌。

彭亚鸣介绍,张昌,字思广,临汾人,元进士,曾仕元翰林国史院检阁官,后任晋山书院院长。

明洪武二年聘至礼部,后除国子助教,洪武九年以病致仕。曾修撰洪武《平阳志》,书临汾鼓楼匾额,为当时平阳著名文人。

从碑文中可以看出,元大德七年(公元1303年)地震后尧庙重修。后来可能发生过侵害庙园之事,管理尧庙的道士为防“岁久陵谷之虞”,于是将元世祖忽必烈中统四年圣旨及尧宫地图刊于石碑,并请“乡贡进士”张昌撰文为记。此时距元朝结束仅有11年的时间。

坊间传说有两种,一说张昌是元代进士,到了元代晚期,社会动乱,尧庙的庙产受到不法侵害,尧庙宫的道士就请张昌出面写了《光宅宫常住田宅记》一文,并将中统四年元世祖忽必烈给尧庙下达的圣旨刻在石碑的上部,他的文章刻在圣旨的下方。而他却在明洪武二年(公元1369年)聘到明朝礼部任职。身任推翻元代的明朝官员,庙内却耸立着由他撰写并立碑歌颂元世祖忽必烈的文章,按传统“一仁不事二主”的规矩,张昌必有杀身之祸。为掩人耳目,他与尧庙宫的道士关系甚好,私下商量,将此石碑悄悄掩埋于地下。二说是,尧庙经历了元代重修,在明代仍有多次重修与扩建,到了清康熙三十四年(公元1695年),临汾遭受八级大地震,寺庙建筑大部毁坏。此石碑在大地震中掩埋于废墟中,一埋就是几百年,到1999年出土时,一点风化的痕迹也没有。而《平阳府志》对此次大地震中尧庙的记载也只是寥寥数语。

该石碑最大的特点是四个面都雕刻着文字,而有故事情节的应该是密密麻麻的小楷书写的文章。彭亚鸣介绍,据考证,这些文章记载着尧庙的庙产,涉及目前长治、晋城、运城、临汾四市多个县。

元世祖忽必烈圣旨写道,这次关于靖应真人姜善信在平阳府临汾县创建尧庙一事已令中书左右部兼诸路都转运使通知太原府监,从没收的平阳府李毅的土地内核出十五项作为尧庙平时的营缮费用,切望约束限制蒙古军、汉军及其有关人员,不得放任下属人员到前项地内践踏庄稼,损坏桑果。

张昌在《光宅宫常住田宅记》中说,平阳城南的光宅宫(在元代尧庙的称谓)是帝尧神灵的居住地。当年世祖皇帝在位时,有个信奉全真教的世外之臣靖应真人姜善信,能以尧舜思政求贤的美德,得到皇上的认可,从而奉旨重建了尧庙。

当时庙内的田宅、窑、磨等都是皇上特赐的。从那时到现在已近百年,其间庙产增置了不少。

因此应该把这些记下来,永远昭示于天下。关于田亩的大小四至、房屋的区域规划都具体绘成了图刻于碑阴。以后宫观的住持不忘祖师创业的艰辛,一定能继承好这份遗产,得到永久的保护。

记者王隰斌

责任编辑:付基恒